“秦时明月汉时关,万里长征人未还。”王昌龄的这两句诗,把人的思绪带到了遥远的秦汉时期。秦汉社会的文明程度有多高?秦汉先民的生活什么样?这些问题,可以从文物展览中找到比较直接的答案。

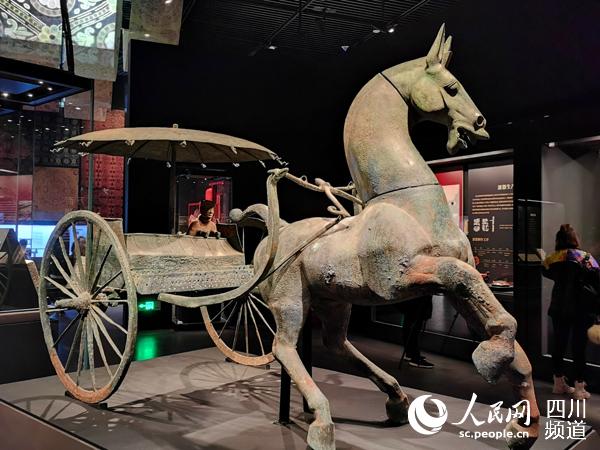

制作精美的伞盖车马俑。人民网 刘海天摄

2月9日,“列备五都——秦汉时期的中国都市”历史文物展览在成都博物馆盛大开幕。展览全方位展示了在秦汉大一统历史背景下,蓬勃繁荣而又迥异多姿的城市风貌,为人们理解城市与人、城市与区域发展、城市发展与国家兴盛的关系提供了绝佳的注解。

据出土文物记载,洛阳、邯郸、临淄、宛(南阳)、成都五座城市,在西汉时期成为仅次于京师长安的全国性经济中心,号为“五都”。“五都”是秦汉盛世孕育出的城市文明之花,是两千多年前中华大地上经济文化繁荣发展的精美缩影。

此次展览分“天下之中—洛阳”“海内名都—临淄”“埒富王城—邯郸”“南都帝乡—宛”“天府之国—成都”五个部分。通过展现“五都”各具特色的城市发展模式,勾勒出秦汉盛世之下的社会风貌,彰显出城市文明的壮丽诗篇。

银缕玉衣展品吸引游客驻足观看。人民网 刘海天摄

“劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。”本次展览中展出的一件银缕玉衣,制作精美,价值连城,带给人更多关于生命的启示:时光可贵,积极作为。

蜀地出产的汉代“五十湅”铭钢剑。人民网 刘海天摄

“何意百炼刚,化为绕指柔?”这是西晋政治家、文学家、音乐家刘琨留下的千古绝唱。全长109厘米的“五十湅”铭钢剑,就是这样经过反复锤炼打造而成的兵器。它虽然出土在徐州,制造却是在蜀地,与在蒲江出土的成都矛一样,都是成都兵器史上的重要文物,代表着四川丰富多彩文化中的阳刚一面。

“三尺龙泉万卷书,上天生我意何如?不能报国安天下,枉为男儿大丈夫。”展览中的一件金戈,揭示了汉朝人的英武气质和刚毅性格——戈的顶部有一只鹦鹉,寓意汉朝时期人们仰慕英雄崇尚武功的“英武”风尚。

戈顶的鹦鹉造型寓意是“英武”。人民网 刘海天摄

据了解,本次特展是成都博物馆本年度第一个大型原创展览,由四川省文物局、山东省文物局、河南省文物局、河北省文物局、成都市文物局指导,全国15家参展单位共同主办。按照计划,展览将持续至5月19日。作为呈献给成都市民的新春文化大餐,展览汇集了“五都”所在地的300余件(套)反映秦汉时期城市生产、生活的精品文物,其中珍贵文物152件、一级文物62件,另有32件最新的考古出土文物是首次向观众展出。

出土于陕西省咸阳市茂陵的铜盆、铜甑、铜釜及染器,其上刻有“五年奉主买邯郸”以及“阳信家”的铭文。阳信为汉武帝姐姐阳信长公主,也叫平阳公主,其改嫁的卫青是汉朝赫赫有名的大将军。皇室特地购买邯郸生产的铜器,不仅证明了邯郸铜器优秀的品质,更体现了当时交通网络的发达,各地产品能够自由流通。

古代的交通体系,的确比当代人想象的发达。从展览中可知,成都自古是南北交流、中西交流的重要据点。西汉时期,成都有当时最先进的丝绸织造技术,蜀锦也通过南、北和海上丝绸之路走向世界,誉满中外。在相对便利的交通条件下,邯郸的铜器、临淄的铜镜、南阳的铁器、成都的蜀锦和漆器……一件件特色鲜明、制作精美的商品在交互与流通中,完成了不同地区文化的相互浸染与交流融汇,为各城市的运转注入了源源不断的新鲜血液。

汉代瓦当“长乐未央”“延年益寿”。人民网 刘海天摄

“驷马难追”的驷马原来这个样。人民网 刘海天摄

成都博物馆内部场景。人民网 刘海天摄

文物祝福中国,中国传承文物。眼前的一件件文物,牵动书中的一段段历史。参观者带着情感,在思想上穿越进无边魅力的秦汉历史,感受朝气蓬勃的秦汉精神,深深钦佩于中华文化的博大精深。

“列备五都”展览证明了秦汉社会发展水平之高,也证明了成都等五座城市历史地位之高。它带领人们穿越两千多年去看秦砖汉瓦,看历史的沧桑,看先民的荣光,也能看出中华文化的万古芳香。