走稳每一步 做实每件事

蔡敏——武侯区人社局四级调研员,挂职白玉县发改局副局长。

2018年10月11日,这是我人生历程中值得着重铭记的一天,作为成都市武侯区选派的援藏干部,踏上前往甘孜州白玉县之路,开展为期两年的援藏工作。

时光飞逝,岁月如梭,弹指间,援藏生涯接近期满。回首600多个日日夜夜,艰辛与寂寥、成绩与喜悦、成长与进步时时浮现,如影随行,几多悲壮,几多感动,几多荣光!

【洗礼】

记得出发之时,初秋方至,车辆颠簸在通往涉藏地区的沟壑山间,2000里漫漫征途,无数个险峰绝壁,在眼前划过。成群的牦牛,点缀在青黄的草坡上,悠闲自得。对于长年居于成都盆地的我,心中更是情绪激昂,惊喜不已。似乎觉得援藏就是一次欣赏美景的旅程。

然而,理想丰满,现实骨感。高原反应,头痛、胸闷、气短、流鼻血、失眠等症状,在我入藏的当天晚上就接踵而至,让一切兴奋、期盼、憧憬都失去了光彩。

到达住地第二天,随工作组前往贫困乡,看望驻守在贫困村的驻村队员,前行的车辆奔行在平均海拔4000米山路,一连便是数天时间。

“层峦叠嶂云雾飘,羊肠小道峰中绕,常年不闻窗外事,民居散落似孤岛。”这是贫困村留给我最深的印象。

面对广袤荒凉的土地、简陋的住房、沿途群众渴望的眼神,极其震撼人心。特别是当我看到驻村队员面对恶劣的工作、生活环境,苦中作乐,他们穿越山岭高岗,跨过田间牧场,宣讲党的政策,激发脱贫之志,施以脱贫方略,培育致富能手。让我明白一批又一批援藏干部,舍弃常人所拥有的、放弃常人所享受的,扎根雪域高原,矢志艰苦奋斗,说到底,他们靠的是信仰信念、政治担当和满腔热忱。

在他们身上我看到了:顶天立地、敢于担当的崇高境界;持之以恒、久久为功的坚韧毅力;开拓创新、砥励向前的足够勇气;无私奉献、不畏牺牲的坦荡情怀;深深感到党中央作出“脱贫攻坚”重大战略决策部署是英明的、及时的,我心灵深处受到极大的洗礼,“不破楼兰终不还”的豪言壮志从心底涌起,激励着我不断前行。

【历练】

随着时间的推移,在好奇心得到充分满足的同时,单调枯燥、孤独寂寥也随之而来,加之环境陌生、语言不通、远离亲朋、角色转换、任务繁重等问题带来的挑战,让援藏工作似乎变得更加艰难起来。

但援藏队出发时,发出的“有志而来,有为而归”的誓言,激励着我必须克服困难,砥砺前行。

我的工作安排在县对口帮扶办公室,负责援藏队综合组工作。作为援藏工作运转的枢纽,承担援藏项目推进与实施,对外上下的统筹协调,援藏队的队伍建设和后勤保障,援藏工作的信息采集、简报编写、对外宣传、材料起草等10余项职责。组里人少任务重的压力,让我不敢懈怠。

豪情易抒,现实难对。记得去年8月初,为拍摄一部驻村工作纪实片,我与队领导及拍摄组的同志一起,顶着高原烈日,驱车走遍了近20名驻村队员的驻地,拍摄驻村队员们的生活、工作以及产业发展。茂叶村地处海拔4800米的雀登山上,队员李宗平开展的草莓种植产业便位于茂叶村,通往茂叶村的是一条仅有2米宽的乡村土路,急弯达30多个,山脚是黄沙翻腾的金沙江,行车危险可想而知,就连本地驾驶技术非常有名的驾驶员,在后来回想中,都感到后怕。而这段路程,仅仅是拍摄途中的一个缩影。7天拍摄下来,脸上活生生被晒掉了一层皮。

援藏工作有一项重要职能,就是推进对口帮扶项目。每年的项目近30项。为保证援藏项目按质按量推进,我们推行了“清单责任分解、每月跟踪梳理、每月进度上报、每季全面督查、每季座谈分析”五项机制,一一跑点位,每项盯进度,逐个查质量,成为援藏工作最繁重的工作。加之还要对外联络、编写信息、起草材料,工作量大大超出正常范围,两年来,在我的世界,似乎没有周未、没有午休,“5+2”的工作模式几乎成为常态。记得去年11月份,为应对省委考核验收,我带着全组队员连续加班28天,完成组卷考核资料77本,用坏了9台复印机、3台打印机,工作量之大,可想而知。

今年上半年,我的大牙齿意外断裂,但白玉没有治疗条件,每天吃饭时,必须忍受锥心之痛,因工作需要,没时间外出治疗,疼痛就一直持续了20余天。当然,这种不期而至的“机缘”,几乎光顾着每名队员。

梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出。援藏虽然艰辛,但也因此磨练了自己的韧性和毅力,更为以后的工作积累了宝贵的经验。这种“不来援藏就无法体验到的独特经历”,值得永远珍惜和铭记。

【收获】

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。

光阴荏苒恍如昨。回想第一杯醇香的青稞酒,第一条圣洁的哈达,第一口粘牙的糌粑,第一次失眠,第一次流鼻血,第一次举起手机等风吹着信号来......多少个第一次都扑面而来。

援藏的每一天,有着日复一日的光阴叠加,也有着受用终身的成功喜悦。

康通村山坡上到处奔跑的黑山羊,定布村中藏药基地盛开的藏菊,扎盘村育苗大棚内新长的中药材幼苗,日通坝子上矗立的帐篷城......看着这些与队员们一起盯责任、促推进、抓督查、盯进度,建起的产业项目群,看着因为这些产业而受益的百姓,自豪的泪水不时涌出眼眶,心中的激情像磅礴的金沙江奔涌不息。

想着风雪袭来时,热加乡呷沙村结对认亲的15名贫困村民身穿的厚厚羽绒服,纳塔乡小学30名优秀学生使用的新书包、新文具,为自己协调的捐赠物质而略感欣慰。

走近武侯“援藏之家”,首先映入眼帘的是院落内反映援藏工作、记录援藏历程、反映援藏的文化长廊。“内容详实,制作精良,这是在涉藏地区我从没看到过的高水准展板”,听着一位领导在视察“援藏之家”给予的评价,为自己半个月不分昼夜加班付出,再次感到欣慰。

因工作需要,援藏队需要制作1部《驻村工作纪实专题片》,1部《感恩致谢专题片》,鉴于经费紧张的缘故,我与综合组的几个队员决定自力更生,自己创作。所有的设计、脚本及视频均来自组里队员的智慧和编辑,低廉的制作成本,高品质的展示效果,获得了区、县领导的高度首肯。

发挥宣传工作舆论引导作用,着力营造脱贫攻坚浓厚氛围,是我的一项重要工作。回想起来,近两年的收获还是满满的。近100篇新闻宣传稿件,四川电视台先后8次的新闻报道,省、市援藏专刊6次援藏工作经验做法刊载,《先锋》杂志、《学习强国》长篇报道等等。

两年的时光,太多的收获留在了我的心里,刻在了我的记忆里。能力素质也在潜移默化中得到质的提升。

一次援藏行,一生援藏情。

因为援藏,生活将更加充实。

经历援藏,人生将更加精彩。

用心用情守护群众健康

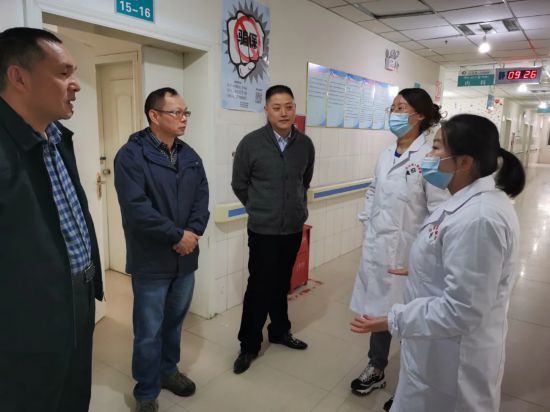

何敏华——武侯区人民医院妇产科主治医师,挂职县人民医院;萧潇——武侯区人民医院儿科主治医师,挂职县人民医院。

【言传身教】

初来到白玉,她们发现这里地处偏远地区,医疗软硬件条件相对较差,技术知识有些落后,当地医生少、工作强度和压力大,但是雪域高原人民的热情以及当地医生对知识技能的渴求深深地打动着她们。了解到医院科室的人员配备、医疗条件、专业水平及所开展的业务后,凭借着丰富的临床诊治经验,她们马上制定详细的帮扶计划,帮助完善产前检查制度等;针对产科门诊的薄弱环节进行多次业务指导,进一步规范高危产科追踪方式及记录方式,并通过实际操作演示及讲解,让当地医生熟练、规范掌握操作流程。

作为有着10余年丰富临床经验的专业医师,两位医生在日常诊断中认真向当地医生们讲解病因,用一对一、一对多方式进行技术的传授,在手术中手把手带教、在问题讨论中言传。同时定期参加和组织科室内部学习,大力开展业务培训,积极参与组织白玉县卫生健康系统卫生院院长能力提升培训,根据白玉县这边的常见病、多发病有针对性地选择带教题目,精心制定教学计划和课件,先后举办技能知识讲座培训4次。

【妙手施救】

2020年6月27日00时22分,一阵急促的电话铃声响起,“何老师,有一名孕妇周期不详,突然出现剧烈腹痛,请您尽快过来看一下”。凭借多年临床经验,何敏华医生意识到情况紧急,赶紧联系超声科医生和儿科医生萧潇一同前往。当她们赶到产科诊室,看到孕妇面色苍白,痛苦的双手护着腹部。经检查,孕妇有先兆子宫破裂征像,情况十分危急,需立即手术取出胎儿。时间就是生命,何敏华医生立即通知院办为孕妇开辟急救绿色通道,产科、儿科、麻醉科、手术室,5分钟后,急救小组成员全部到位。大家争分夺秒,00时36分顺利取出一男婴。

由于分娩前情况危急,新出生的婴儿出现重度窒息症状。萧潇医生立即开始新生儿窒息复苏,清理呼吸道、胸外按压处理,患儿终于出现微弱的自主呼吸。随即转入儿科治疗,给予补液、抗炎、对症支持治疗,在医院有限的条件下,萧潇医生想尽一切办法,用上全部资源。在萧潇医生的精心呵护下,新生儿一天天好转。大家提了几天的心,终于落地。

30日,经过一连多日的精心护理,产妇和胎儿都转危为安。产妇家人给两位医生献上洁白的哈达,“我也不会说什么,真是谢谢你们,保住了我的孩子!”质朴的语音、含泪的眼光,产妇一家人满怀感激。

【健康使者】

做为医疗对口支援,就是要将发达地区优秀的医疗技术、先进的管理理念、科学的救治方法传授给当地的医务人员,结合当地医疗实际,用情、用心、用智开展好医疗服务。何敏华和萧潇两位援藏医生努力克服初到高原的身体不适,发扬缺氧不缺热情的援藏精神,倾力参与一线接诊,推动开展无痛可视人流等新业务,大力开展健康教育,积极参加医院组织的义诊等各种活动,以实际行动守护群众健康。今年以来两位医生累计门诊接待病人540余人次,收治住院病人280余人次,参与手术15台,传帮带当地医生6人。

“人走了,技术留下了,当地的医疗水平提高了,为当地打造了一支带不走的医疗队,持续提升涉藏地区的医疗水平和百姓的健康水平,这就是我们援藏追求的目标。”“我们是来做援藏工作的,援的是医疗技术,更是一份对涉藏地区人民的爱。”两位援藏医生自豪地说道。