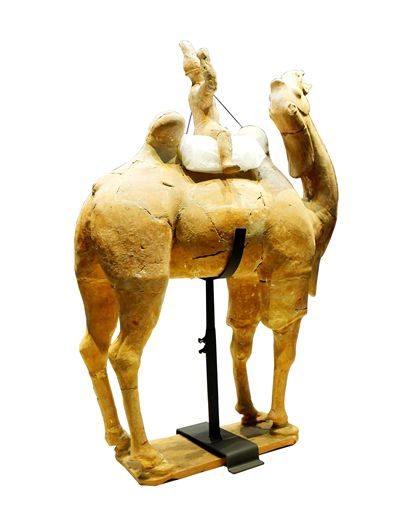

西汉南越王博物馆展品

受疫情影响,博物馆的参观人数虽不如往日,却激发了广州各家博物馆、纪念馆在“云端”的活力。图为市民参观西汉南越王博物馆藏枕展。

西汉南越王博物馆藏品

市民在广州博物馆参观展品。

南越王宫博物馆展品

排头兵报告74

广州实现“老城市新活力”新实践

今天是“六一”儿童节。过去几个月因疫情影响显得有些冷清的各大博物馆里,最近忽然多了不少孩子们的身影。他们有些拿着手机,有些端着平板电脑,不时在展柜前驻足,在屏幕上捯饬几下,戴上耳机,静静地听起来。如果观察一下屏幕,会发现很多人是在用博物馆的“微信语音导览”功能。只要输入展品旁边标注的数字,金牌讲解员的精心讲解就会同步到观众的手机中。而这不过是广州各家博物馆、纪念馆近期令人眼花缭乱的“云端”“线上”服务的一个缩影。

年初突如其来的新冠肺炎疫情,让博物馆一时间“门庭冷落”,却也激活了早已静水深流的线上活力,仿佛突然在博物馆的围墙上打开了一扇新门……

通讯员穗文广旅宣

数说博物馆

2019年,广州市属博物馆、纪念馆的入馆人数为827.84万人次。

举办活动(含讲座)1794场,流动展览254个,红色文化讲堂425场。

今年以来广州市属各博物馆“网上”“云端”服务项目43个,举办场次312场,总参与人数超3800万。

案例聚焦

“网播”“云展”

帮博物馆“拆除围墙”

5月18日,国际博物馆日,位于大元帅府纪念馆的主题活动主会场,发送出了第一张“有声明信片”,上线了30集“羊城瑰宝”音频文物故事,启动了广东省第一个抗疫主题展“逸仙人的家国情怀”线上展。另一边,南越王博物馆馆长吴凌云亲自出镜,带着馆里的小伙伴们推出了前所未见的“六小时大直播”。 前一天,越秀山上的广州博物馆里,手语老师王笑芬第一次通过直播镜头,给博物馆和景区的工作人员,上了一堂“手语导赏课”;艺博院的五人室内乐队配合着青年作曲家连向先和马思聪亲属马之庸老师的讲解,为现场和网上的观众,奏响了马思聪那些优美的曲子。

今年2月2日,黄埔军校旧址纪念馆就率先发布了“足不出户看军校”的云展览。截至3月17日,总关注量为6.3万人次。进入4月,博物馆的线上活动参与人数快速抬升。“云游博物馆之陈家祠”陆续在快手号、央视新闻+、新华社现场云、人民日报号等推出直播,累计参与人次75万;“云游农讲所”,4月7日上午11:00推出,全网观看量超过186万;“五一”期间,南汉二陵博物馆积极利用线上直播为观众服务。4月30日至5月4日,该馆连续5天推出“云看展”活动,超过100万名观众通过抖音、快手等多个平台观看了直播……

随着观众量的走高,各家博物馆线上活动的形式、内容设计也越来越丰富。4月4日,庚子清明节,中共三大会址纪念馆在杨匏安旧居陈列馆举办了“传承红色精神 续写先烈荣光”云祭扫寄哀思主题活动,纪念中国共产党早期优秀理论家和杰出革命家杨匏安烈士。为表达全国各族人民对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼,直播之前举行了默哀仪式。超过640万人次观看直播和参与网上祭扫。活动由情景剧、故事讲述、连线杨匏安烈士后人、采访曾荣立一等功的退役军人,共产党员、共青团员及少先队员高唱国际歌等适合新媒体传播的形式组合而成,多层次、多空间集中展现同一主题。这种过去仅能在大型文艺晚会现场直播中才能见到的复杂调度,现在通过几部小小的手机、摄像机就能实现。南沙区南沙街坦头村第一书记韦科学说,网上祭扫直播一改说教式的纯讲解形式,形式丰富,极具现场感和直观性。

“网红”“专属IP”

助博物馆“延伸边界”

通过“网播”“云展”等新媒体传播渠道的活力,让原本有着固定馆址的博物馆、纪念馆变成了文化“平台”和“基站”,借助新技术,构筑了一个“没有围墙的博物馆”群落。

在记者的采访中,不少业内人士都表示,博物馆、纪念馆的线上推广,并非此次新冠肺炎疫情期间才冒头,但长时间的宅家生活,确实成了加速它们生长、进化的催化剂。它们也让博物馆的边界更加延伸,服务更加深入,提供了许多过去不曾有过的可能。如各大馆纷纷赶搭音视频风口,尝试语音讲解、视频讲解,力图把作为精英主力的“金牌讲解员”们培养成新一代“博物馆网红”,现在看来,成果不俗。

但在很多博物馆业界人士看来,目前无论是直播、云展、网课还是其他形式的博物馆线上活动,与他们期待的效果还有不小的差距。多数博物馆的流量还是不太够,在网络海洋中的辨识度也不高。为此,一些博物馆动起了打造专属“IP”的主意,代表作就是西汉南越王宫博物馆的“眜眜”。博物馆宣教部主任王维一表示,馆方很早就计划设计一个或者多个动漫代言人。目的是为了契合年轻人的口味,吸引更多年轻朋友关注博物馆。“这个工作在2017年启动。当时首选的是文物形象,我们以熊节约这件文物为原型,设计了长乐熊这个动漫形象作为我们博物馆的动漫形象代言人。”王维一说,长乐熊和眜眜蓝蓝主要用于教育方面的南越工坊系列活动。南越工坊以这三个形象为主题开发了一系列手工教育活动,馆方流动展览、宣传文案、推广活动以及衍生产品,也都使用了这些形象。

案例聚焦

新鲜即时 一出土就是展品

位于广州小谷围岛的南汉二陵博物馆——这座广州最年轻博物馆的展厅一个转角处,精心调试过的暖色灯光,轻轻地洒在展柜里那件唐代青釉盆上。盆内底部刻着三个字“和上盆”,竖向、楷体,看起来与今人笔迹并无二致。

“和上”就是“和尚”,对僧人的尊称。这件1000多年前的古盆,悄无声息地向我们讲述着那个崇尚佛教文化的朝代一个小小的日常细节。但我们并不仅因此而关注这个盆,事实上,它是整座博物馆中,最年轻的文物。它在2019年3月被发现;而南汉二陵馆是当年5月17日正式全面开放。几乎甫一出土,它们就成了馆里的展品。这种将考古发现“即时性”展示的做法,在国内的博物馆界属创新之举。

这座“馆院合一”——南汉二陵博物馆由广州市文物考古研究院负责管理,该院是全国80余家具有国家文物局颁发的考古调查勘探发掘团体资质单位之一、也是广州唯一一家博物馆不仅有基于半个多世纪以来广州地区考古所得的数万件珍贵文物而建立的丰富馆藏,更随着考古队员们持续进行的发掘、调查活动,始终保持着对广州考古发现的同步更新。“将最新出土文物通过展览展示给公众,是广州市文物考古研究院践行文化遗产保护工作者初心使命,让公众及时分享广州文物考古成果的重要举措”,院方负责人表示,“也是南汉二陵博物馆的特色和优势,边展示、边整理、边研究”。记者了解到,馆内展出的展品,不仅大多是首次公开展示,近5年内出土的文物也占了非常高的比例。以如此“新”的文物构筑一个博物馆的基本陈列,在国内可说前所未有。

广州市文物考古研究院相关负责人告诉记者,展览为每一件出土文物标注了准确的出土年份、出土地点,使观众可以了解到展出文物的详细考古信息,“还可能发现有的文物就在自己所熟悉的小区或曾经就读的学校出土,从而增加与文物之间的亲切感。很多观众参观时惊叹不已,说其中哪一件文物就是他(她)中小学或所住小区或附近出土的,自豪感、亲切感溢于言表”。

基层思考

孙中山大元帅府纪念馆讲解员吴瀚汀

借助线上传播为实体博物馆导流

用音频方式讲帅府故事的想法诞生于差不多两年前,初衷是希望能用“听”的方式给观众提供一种新的选择。最初的设定是指向对近代史有兴趣、有热忱的人士,可以说是一种“圈层文化”产品,随着项目的推进,演变成为老少皆宜的产品。比如有一期讲中山装,各个部位都有什么讲究,大家都感兴趣。平时在现场讲解,一个展览最多一个小时,只能讲一个整体框架。展览中大量信息是来不及讲出来的。而线上播出,就可以将其中很多“枝叶”的细节发挥得更加充分,也可以把馆方独有的资料、研究成果等放进去,给大家以在其他地方看不到的体验。同时,借助线上传播,对实体博物馆来说,也是很好的导流。

基层思考

广州博物馆馆长李民涌

用活藏品讲好中国故事广州故事

广州博物馆藏品体系中,有大量城市考古发掘的历代文物,形成了比较完整的物证链,能集中展示广州建城两千多年的变迁。近20年我们在广州市人民政府、市级文物主管部门的支持下,也汇聚很多热心人士的力量,形成了专题性强、地方特色鲜明的广州外销艺术品、广作精品等系列。有了藏品支撑,在研究、展示广州作为岭南文化中心地、近代民主革命策源地和海上丝绸之路发祥地的历史等方面,就比较系统、详尽。说到底,博物馆要讲好广州故事、中国故事,一方面要有扎实的物证、藏品;一方面靠的是在专业研究基础上的大众化传播。2016-2019年。我们征集的藏品是1663件(套),很多新征集的文物已经在我们策划或参与的大型展览中展出,丰富了我们讲故事的方法、能力。同时我们一直强化组织科研出版工作,把博物馆的存量资源第一时间推送给学界和大众,让它们活起来、用起来。这些方方面面的工作,是广州博物馆成为国内收藏、研究和展示、宣传历史文化重要阵地的价值所在。

( 文/广州日报全媒体记者卜松竹 图/广州日报全媒体记者王维宣)