“無人”博物館 文保有高招

金沙遺址博物館的象牙藏品

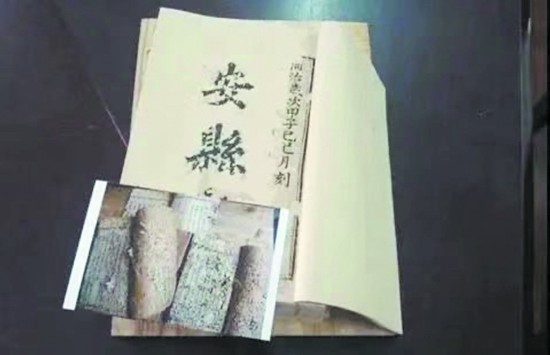

杜甫草堂博物館的古籍《安縣志》

武侯祠安全技術指揮中心

昨日,成都各大博物館迎來恢復開館后的第一個周末,參觀的市民明顯增多。參觀之余,觀眾也對博物館的文保大為好奇:在疫情期間沒有工作人員的情況下,成都各大博物館是如何對文物進行保護的?當地震等突發事件來臨時,博物館是如何應對讓文物不被損壞?帶著這些疑問,記者採訪了成都各大博物館文物保護、安防等部門負責人,為讀者揭開博物館藏品保護的神秘面紗,看成都各大博物館如何使出高科技妙招保護文物。

量身定做

24小時遠程監控調節文保數據

在金沙遺址博物館,觀眾在“久別重逢”的太陽神鳥金箔前合影留念。“博物館閉館了這麼長時間,博物館裡也沒有人,這些文物是怎麼保護的呢?”觀眾陳先生好奇地張望著展櫃裡的文物,連連發出感慨。

金沙遺址博物館文物保護部(典藏部)負責人劉珂告訴記者,該館的陳列廳館展廳內展櫃配備了溫濕度監測終端、二氧化碳等監測終端﹔珍貴文物展櫃內安裝了光照度、紫外線、紫外光照溫濕度合一監測終端﹔文物庫房內放置了光照度、紫外線、溫濕度監測終端。該館還開創性地建立了文物保存環境監測系統,實現了藏品保存大環境、小環境、微環境的實時監測。就算沒有工作人員在現場,也能24小時監控調節文物的各項保護數據。

恆溫恆濕是人們對博物館文物保護的固有印象。你可能想不到的是,現在博物館恆溫恆濕的范圍縮小到了展櫃。為文物量身定做的展櫃,會根據不同文物的保護要求實施環境監測,隨時進行數據調節。展櫃就是一個小小的生態系統。劉珂介紹說,該館在溫濕度要求較高的文物展櫃內安裝了“免補水淨化調濕機”,針對不同材質的文物,精確調控微環境的相對濕度,同時不需要補水,也不會產生液態水,便可實現濕度升降,由此避免了因積水導致的電器短路、材料腐蝕、細菌滋生等情況。

“就算因疫情居家辦公期間,我們的工作人員也能在電腦上遠程監控數據,隨時調控數據。”劉珂說道。

如遇突發情況

工作人員30秒內到達出事地點

9月5日12時52分,四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震,成都震感強烈。地震發生后,武侯祠博物館安全值守小分隊迅速組織館內留守人員開展安全巡查,做到隱患排查全覆蓋。在不到一個小時的時間裡,博物館確認文物藏品6000余件、文物建筑33處、古樹名木98株、錦裡古街220余戶商家及館內各設施設備均未受損。在突發事件面前,武侯祠博物館的安保人員如何做到迅速完成排查工作的?

“我們是人防、技防、物防三方面相互配合,確保文物萬無一失。”成都武侯祠博物館安全保衛部的胡佳林向記者介紹道。在博物館閉館期間,館內有3支安全值守小分隊,分批次24小時輪流值守博物館。攝像頭、消防報警點位、巡更系統點位遍布全館各個角落。他介紹說,該館近700個攝像機探頭中有100多個人臉識別探頭,館內有1000多個消防報警系統點位,這些探頭與館內的入侵報警系統、消防安全系統等進行互聯,所有信息都匯總到監控中心。“一旦館內出現突發狀況,監控系統會自動跳轉到異常點位的畫面,值班人員第一時間調集人員前往查看。”胡佳林表示,一旦文物發生意外,各個點位巡邏的工作人員會確保30秒內到達出事地點,3分鐘之內救援分隊就會到達第一現場。

為防范突發情況對文物造成的損害,博物館更是想盡各種辦法對珍貴文物進行保護。在金沙遺址博物館,“千載遺珍”展廳最中心位置的圓柱形展櫃裡,太陽神鳥金箔熠熠生輝。金沙遺址博物館前后經歷了5·12汶川地震、4·20雅安地震、9·5瀘定地震,館內藏品均未受損,但為降低文物安全風險,增加防震能力,該館又對國家一級文物太陽神鳥金箔展櫃改造提升:安裝隔震台。

該防震裝置具有水平面內各方向上的隔震能力,且無扭轉振動。該隔震台是按照防震要求規范設計,既有全系統防震,又有針對不同文物的個性化防震設計。裝置配置有獨立的阻尼部件,能保証地震期間文物各向位移降到最小,最大程度保護文物安全。

望聞問切

助力古籍文獻病害“治療”

在杜甫草堂博物館館藏的近5萬件(冊)珍貴文物中,古籍汗牛充棟。有杜甫、李白、陸游、黃庭堅等唐宋詩人和經史子集等相關古籍版本兩萬余冊,其中以所藏歷代杜集版本自成體系且獨具特色,特別是宋、元、明、清、民國時期及韓國、日本等國的杜集版本達6000余冊,無論在版本種類、數量還是質量上,杜甫草堂已是國內杜集版本館藏最豐富、最集中的地方,可稱得上是世界杜集版本收藏中心。

杜甫草堂博物館紙質文物保護是該館的重點工作之一。杜甫草堂的文物修復師共有8位,他們中既有入行35年的“常青樹”,也有正在實習的“新生芽”。從事書畫裝裱和古籍修復已有20多年的歐萍回憶,自己修過的最棘手的一函古籍當屬《安縣志》。“最開始拿到手的時候,可以用‘碎渣’來形容。我自己一點點地揭開,再逐一編號,然后按順序依次拼好,僅僅是修第一頁就用了20多天。”歐萍介紹,“善本與普本,虫蛀與絮化等概念均有區分,不同問題有不同保護,各種修復,都需要我們‘望聞問切,對症下藥’。”

就技藝而言,古籍修復作為一門沿襲了千百年的手藝,沒有捷徑可走。據了解,修復工作中比較難的一道工序是“揭裱”,修復師要用雙手輕輕地揭去已經破敗不堪的古畫原裝裱層,揭裱完成后的古畫僅余薄若蟬翼的“畫心”,像絲綢一般柔軟脆弱。這一過程往往要花去幾個小時,中間不能有任何停頓,稍有閃失就可能損毀原作。在旁人看來,可謂如履薄冰、步步驚心。“這其實是一項比較枯燥的工作,必須要靜下心來。”入行9年的宋鑫表示,截至目前,他們所經手保護修復的古籍只是冰山一角,這是一份需要修復師不斷學習並始終保持審慎態度的工作。

據了解,杜甫草堂博物館曾與文保科技企業合作,對館內古籍開展了一次“全身體檢”,主要包括古籍文獻尺寸、厚度、pH值(酸鹼度)、色度、浸潤性、字跡溶解性、宏觀病害情況等,並形成一套古籍文獻“體檢報告”,為后期古籍文獻病害“治療”提供有效依據。基於此次古籍文獻體檢情況,杜甫草堂博物館表示將與文保科技公司開展更深度的合作,運用科技助力文化發展,推進紙質文物保護實驗室建設,開展古籍文獻科技去酸保護工作,延長古籍文獻壽命,賦能文物價值活化,弘揚傳統文化。

成都日報錦觀新聞記者 王嘉 圖片由主辦方提供

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量