“過山車”般起伏 張獻忠的哪面是真?

金牌飾。

金紐扣。

永昌大元帥金印。

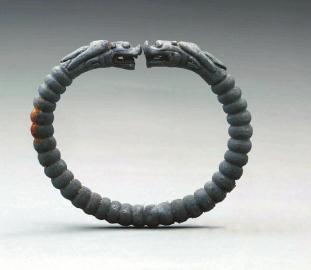

銀手鐲。

(本文圖片四川日報全媒體記者 郝飛 攝)

張獻忠是歷史上爭議最大的人物之一。百余年來,張獻忠研究歷經起伏漲落,有關他的評價也呈現出“兩極化”。

“張獻忠的是非功過、歷史褒貶經歷了幾多變化,呈現了‘過山車’似的起伏漲落。”回顧歷史上對張獻忠的研究,四川省社科院四川歷史研究院副研究員蘇東來總結了幾個關鍵時期。

A

張獻忠研究:“過山車”般起伏

清初以后,歷代政府、文人和廣大民眾,都給張獻忠貼上“流寇”“屠夫”“賊”的標簽。翻開當時的正史和方志,大多是關於張獻忠屠蜀、嗜殺的文獻記載和傳說,甚至將其殺人數量夸張為“六萬萬人”。

民國時期的大多數學者認為,以張獻忠為代表的歷代農民起義,隻有“混亂破壞”,缺少社會建設。

不過,著名民族史學家任乃強在《張獻忠屠蜀辨》中稱,張獻忠“粗識文字,知人善任,頗有志略,輕率易怒,好用譎計,個性強毅”。他認為,“蜀人絕滅之原因,死於飢饉十分七八,殺於獻忠者十分一二。”蘇東來說:“任乃強是較早對張獻忠持肯定立場的學者,他后來出版的歷史章回體小說《張獻忠》影響深遠。”

1949年以后,史學界對中國農民戰爭史研究空前高漲,張獻忠的相關研究也隨之迎來熱潮。四川學界出現為張獻忠正名的聲音,他開始被視為反明抗清的農民軍領袖。1957年,古典文學專家孫次舟發表《張獻忠在蜀事跡考察》,認為張獻忠在成都所殺皆是“地主階級的貴族和官僚”﹔而且造成四川人口損失的主要原因是清軍、明軍、吳三桂軍的相互攻殺,只是“清初的官僚,都知道掩蓋自身罪惡的辦法,把破壞四川的責任,誣加到張獻忠身上”。

1979年,史學家胡昭曦在其《張獻忠屠蜀考辨——兼析“湖廣填四川”》《有關張獻忠起義的新見資料——簡介〈五馬先生紀年〉》中,將張獻忠研究與湖廣填四川聯系起來,提供了一個更新的研究思路。

上世紀80年代,進入張獻忠研究的高峰期。1980年,四川省社科院主辦了“張獻忠在四川”學術研討會,主要討論張獻忠在四川“殺人”問題的真相、張獻忠在明末清初農民戰爭中的地位和作用、張獻忠失敗的原因等三個問題。“這是張獻忠研究最為活躍且成果最為豐碩的時期,出版了一系列學術專著和研究論文。”蘇東來說。

B

張獻忠形象:是英雄還是惡魔?

2017年,隨著江口沉銀遺址的考古發掘,學界和民間迎來了“張獻忠熱”。當時,著名文化學者袁庭棟在其著作《張獻忠傳論》應邀再版時表示,如果真的對張獻忠問題有興趣,不要根據某一本書的某句話下結論,古籍上有關張獻忠事跡的分歧實在太大,必須有一個去粗取精、去偽存真的過程。“張獻忠是個十分復雜的歷史人物,可能不是英雄,但也不能以‘惡魔’二字蓋棺定論。”

在過去的研究中,張獻忠一直以“英雄”和“惡魔”兩種截然相反的面貌出現。蘇東來說,在明清政權、農民起義隊伍、地方官紳和普通老百姓等不同利益群體眼光中,張獻忠的形象是不同的。同時,明末清初社會勢力盤根交錯,農民起義在前期和后期表現不同,也讓張獻忠形象呈現動態的變化。

在官方史料和文人著述之中,張獻忠多是嗜殺的形象。蘇東來認為,明清兩朝為反擊張獻忠,建立了由政府主導的自上而下的評價體系。清朝建立政權后,在官修正史《明史》中形容,張獻忠“黃面身長、虎頜,人號‘黃虎’。性狡譎,嗜殺,一日不殺人,則悒悒不樂”。同時,在清朝廷主導的地方志中,也將張獻忠描述為殺人如麻的劊子手。

由於清政府和文人的利益關聯,在文人所寫的野史筆記裡,張獻忠同樣是殺人不眨眼的魔王。比如,在四川丹棱人彭遵泗所著的《蜀碧》裡,大量記載了張獻忠殘忍、變態的殺人方式。

不可否認的是,張獻忠肯定是殺了人的,但真的殺了如此多人嗎?在《江口沉銀歷史文獻匯編·民間文學卷》中,蘇東來整理了大量的民間文學材料,記錄了老百姓眼裡的張獻忠。

其中比較典型的是四川省蓬溪縣張烺所寫的《燼余錄》。《燼余錄》在總結四川人口的損失原因時,估算三分之一是張獻忠及其起義軍,三分之一是瘟疫、虎患、飢餓等,另三分之一是反朝廷的地方武裝。“這個觀點比較客觀,基本得到四川學界的認同,沒有完全將四川地區人口損失歸結於張獻忠。”蘇東來說。

民間文學更多來源於老百姓口耳相傳的講述,比如流傳甚廣的“端午挂艾葉”,這個故事說張獻忠入川時,在路上碰到一位老太婆,因為兒女都被殺害,隻能獨自帶著孫子。雖然一路艱難,她還在路上撿了一個孤兒。張獻忠被好心的婦人感動,讓她回家后在家門挂上菖蒲和艾葉,並傳令部下,凡挂有這兩種草的人家一律不殺。

以后每到端陽,老百姓家家戶戶都在門口挂上了菖蒲和艾葉。從宜賓、樂山、自貢、成都、奉節等地收集的民間文學中,這個故事流傳著不同的版本,都是在講述張獻忠不殺善人的故事。

關於張獻忠的民間歌謠更是不勝枚舉。張獻忠屯兵鳳凰山以及他死后老百姓中流傳著一些民歌和民謠。其中有一首民歌唱到:“小麥青青大麥黃,男女焚香迎西王。盼西王,迎西王,西王來了不交糧。”還有一首《庄稼漢子想大王》,流傳於廣元劍閣一帶,“八大王,本領強,打富紳,分錢糧。分田分地誰不愛,庄稼漢子想大王。……揚起鞭,躍駿馬,為民除害人敬仰。”

“從這些側面來看,張獻忠來到四川,還是受到一定擁戴的,並沒有傳說中那麼殘暴,相反很多故事呈現了他正義、劫富濟貧、保護百姓的英雄形象。”蘇東來認為,在正史、方志和野史筆記之外,民間文學提供了一個多元多面立體的張獻忠。“民間傳說和故事不等於歷史,但有歷史的影子。”

C

八大王剿四川:四川人口銳減的替罪羊

對張獻忠形象的不同認知背后,主要爭議在於張獻忠屠川的真偽。蘇東來說,張獻忠被視為農民起義的領袖,代表了廣大民眾的利益,推翻了地主階級為代表的明王朝,這是農民起義研究的重要結論。故此,對於正史中張獻忠屠川的記載,不少學者持懷疑態度。

對於《明史》中記載張獻忠殺了六萬萬人,胡昭曦在《張獻忠屠蜀考辨——兼析“湖廣填四川”》中認為,屠殺四川人民的真正劊子手,應當是明末清初四川經濟問題,滿漢地主的反扑與斗爭,清軍對起義軍余部的集中鎮壓,以及吳三桂叛亂對人民的殘害。

“既然明末清初亂川者非張獻忠一人,為何有清一代延至民國,上自統治階層、文人雅士,下至普通民眾、村野匹夫眾口一詞,共同將蜀地殘破的原因歸結到張獻忠頭上?”蘇東來認為,張獻忠可能是四川人口銳減的替罪羊。

《四川通史》記載,“蜀自漢唐以來,生齒頗繁,煙火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。”據康熙二十四年(公元1685年)人口統計,四川省人口僅剩9萬余戶。清政府在統一后,施行了一系列“填四川”政策。

《成都通覽》曾描述,“現今之成都人,原籍皆外省人。”按理說,張獻忠隻在四川支撐了兩年多,外省移民與張獻忠並無瓜葛,不應該對張獻忠有所仇恨,但為何官、紳、民將矛頭一致指向張獻忠?

“這與政府和文人對張獻忠形象的建構有關。”蘇東來認為,移民入川需要合法性。為了鼓勵外省移民入川墾荒,從中央到地方各級官府需要說辭。四川經過張獻忠的屠殺后,一片荒蕪,需要外省移民入川墾荒,這個說法成為移民合法性的最好解釋。

在后來大量移民的族譜開篇裡,都能看到張獻忠屠川慘烈場景的記載。這些人並不了解當時的歷史,族譜很可能是根據地方志和先輩描述。而地方志都由當地政府編撰,於是清朝的官方統治者、地方政府和民間人士,三者合力推動了張獻忠屠蜀的歷史形象建構。

在蘇東來整理的一篇《獻忠亂蜀與湖廣填川》中提到,如今訪問一些四川地區老人,十有八九的祖輩都是外省移民。如果問他們為何會來填四川,往往都會回答:“八大王剿四川嘛!”可見這種說法在四川影響頗深。

“這種建構背后有一定的歷史事實,但更多是當時歷史環境的需要。”蘇東來認為,研究張獻忠應該回到歷史的現場,而民間文學是其中非常重要的部分。

梓潼民間一直流傳著張獻忠“立太廟”的故事。張獻忠率軍北上梓潼,老百姓發現“八大王”完全是個庄稼人,對人和氣,不像官家說的“殺人不眨眼的凶神”。張獻忠在梓潼不過3天,不僅殺贓官懲惡霸,還開倉濟貧。老百姓眉開眼笑,稱贊是他們張亞子的后代。張獻忠聽說后,到敬奉張亞子的靈應祠祭拜,老百姓從此把靈應祠認作大西王的太廟。

張獻忠死后,梓潼人為避清朝祖廟之名,將“太廟”改為“大廟”,還在廟裡為他立像,直到百年后被地方官破壞。“如果張獻忠屠川,為何當地人還給他建廟塑像?這個故事提供了一個反例。當政者希望將張獻忠列為屠殺者,但老百姓在維護張獻忠懲惡揚善的形象。而對於張獻忠研究來說,徹底走向任何一個方向都是片面的。”

蘇東來說,如今,以張獻忠為代表的農民戰爭史研究正處於一個十字路口。以往對張獻忠的研究過度強調國家視角,更多是“從上而下”的分析,忽視了張獻忠研究與地方社會互動關系的研究。因此,從區域史出發,對張獻忠研究納入區域社會史研究視野,進行“從下而上”的研究,才能將張獻忠研究引向具體與深入。(四川日報全媒體記者 薛維睿)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量