1月27日,三河村村民吉好也求(右)和家人在新房前留影。 四川日報全媒體記者王雲攝

2月4日,戰旗村的小朋友展示當地的特色農產品。 四川日報全媒體記者衡昌輝攝

1月24日,映秀鎮博愛新村飯店的陽台上挂滿了年貨。 四川日報全媒體記者向宇攝

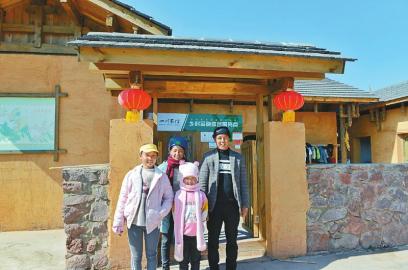

1月24日,映秀鎮茶祥子茶庄主人的全家福。四川日報全媒體記者向宇攝

公園城市

●成都規劃建設天府綠道16930公裡

截至目前,已累計建成各級綠道4408公裡

串聯生態區55個、公園239個、小游園323個

新增綠色開敞空間800萬平方米

其中,錦城公園植入16個特色小鎮

30個特色園、170個林盤院落

被譽為超級“綠環”,今年大運會前將整體呈現

科技創新

●高新技術企業截至2020年已超8000家,是2017年的2倍以上

●高新技術產業營業收入近2萬億元

●科技對經濟增長貢獻率達60%

●實施10個重大科技專項和106項科技成果轉化示范項目

●2020年全省電子信息產業實現營業收入12684.8億元

●軍事電子裝備整體實力居全國第1位

●網絡信息安全產業規模居全國第2位

●大數據應用指數居全國第4位

●集成電路產業規模居全國第5位

●大數據發展綜合排名全國第6位

脫貧攻堅

截至2020年11月

●88個貧困縣全部脫貧摘帽

●全省136萬貧困群眾實施了易地扶貧搬遷

●62.2萬戶貧困群眾的農村危房得到改造

●295.9萬存在飲水困難的群眾喝上“干淨水”

●全省貧困家庭2019年人均純收入7690元

●2020年農村居民人均可支配收入15929元

高質量發展

GDP

2017年四川GDP36980.22億元

2020年四川GDP48598.76億元

2020年四川經濟總量佔全國GDP比重為4.8%

比2019年提高0.1個百分點

●規模以上高新技術產業增加值增長11.7%

●五大支柱產業營業收入達4.2萬億元

●三次產業結構由2017年的11.6︰38.7︰49.7

調整為11.4:36.2:52.4

自貿試驗區挂牌運行3年來

●累計新設企業超過10萬家

注冊資本超過1.1萬億元

●貢獻全省近1/3的外商投資企業1/10的進出口

四川進出口額

●2020年首次突破8000億元關口達到歷史新高

進出口規模全國第8,增速位列全國第2

2018年春節前夕,習近平總書記來川考察。在大涼山腹地,與彝族同胞一起謀劃精准脫貧之策;在天府新區,提出建設公園城市,叮囑企業提高自主創新能力和國際競爭力;在戰旗村,囑托鄉親們把鄉村振興這件事做好﹔在映秀鎮,祝福老鄉們用勤勞雙手建設美好生活……

3年過去,又一個春節到來之際,四川日報全媒體記者重訪當年總書記來川考察地,與老鄉們嘮家常,與干部群眾聊變化。當年總書記為四川擘畫的宏偉藍圖,如今正在變為美好現實。幾年來,這些地方有哪些新進展、新氣象?干部群眾有哪些新收獲、新期許?請看前方記者發回的現場報道。

現場回訪

“回家隻要8分鐘!”

這條瀝青路見証三河村巨變

□四川日報全媒體記者王雲何勤華

2月初,初春的陽光洒在涼山州昭覺縣三岔河鄉三河村一號安置點。一棟棟黃牆黑瓦的彝家民居錯落有致,鑲嵌在綠樹環繞的大山裡。村民吉好也求的女兒吉好有果正和鄰居小朋友們玩耍,一會兒跳皮筋,一會兒捉迷藏,開心極了。

“隻要8分鐘。”村民節列俄阿木非常肯定地告訴記者,“我試過!”節列俄阿木所說的“8分鐘”,是指從245國道昭覺分路口前往她所居住的安置點的車行時間。

從245國道往南是一條平整的瀝青路,3年前,這條路還顛簸難行。“當時總書記就是沿著這條小路來到了我們村。”節列俄阿木說,“總書記始終惦記著我們,還在新年賀詞中提到了我。”

2018年2月11日,習近平總書記深入大涼山腹地的三河村和解放鄉火普村看望貧困群眾。在節列俄阿木家,總書記同村民代表、駐村扶貧工作隊員圍坐在火塘邊,一起分析當地貧困發生的原因,謀劃精准脫貧之策。

2018年12月31日晚,電視上,國家主席習近平在新年賀詞中說:“我始終惦記著困難群眾。在四川涼山三河村,我看望了彝族村民吉好也求、節列俄阿木兩家人。”

3年過去,三河村和火普村都發生了巨變。村民都說,脫貧攻堅帶來的變化,看得見、摸得著,是實實在在的。

記者正在和鄉親聊天時,隻聽一陣摩托車的聲音越來越近,原來是吉好也求和妻子趕場回來了。當天,他們駕駛著摩托車到鄰近的洒拉地坡鄉趕場,採購年貨。和節列俄阿木一樣,吉好也求對這條路也深有感觸,他說,以前路不好,家裡條件也差,去趕場要靠步行,得走一個多小時。現在,騎著摩托車,10多分鐘就到了。

除了吉好也求所在的安置點,當地還建設了8個易地扶貧搬遷安置點。截至2020年5月,9個安置點的147戶建卡戶,都分到了新房。

如何讓貧困群眾持續增收?駐村第一書記李凱告訴記者,三河村探索出“短期+中期+長期”相結合的特色種植養殖模式。不僅如此,村裡還計劃把鄉村旅游作為長期融合發展之路,把舊址、新居和村史館串聯起來,開發彝族文化扶貧主題旅游線路,提供更多就業崗位,幫助群眾增收致富。

離開三河村,記者駕車回到245國道,往西行駛10多分鐘,就可從路口前往火普村。“我們村脫貧后走上了鄉村振興的道路,去年,我們獲得了四川省實施鄉村振興戰略工作先進示范村的榮譽。”剛見面,村黨支部書記吉色次哈握著記者的手熱情介紹,“都是托總書記的福。”

村民吉地爾子回憶起總書記到他家來的情景:“看得特別仔細,問的都是家常,感覺就像自家的吉莫吉西(親戚)。”

吉地爾子邊說,邊帶著記者走進廚房,指著電磁爐、電飯煲、電水壺等一一介紹。“我家去年彝歷年宰了兩頭豬。”吉地爾子指著房梁上挂著的香腸、臘肉,樂呵呵地說,“生活越來越好了。”

談期許

爭取把孩子們都送入大學

臨近火普村,霧氣正散,溫暖的陽光洒向大地,一如3年前,習近平總書記到來時一樣。至今,三河村和火普村的村民都還會說,總書記的到來,比金子還珍貴。

“我們這裡變化太大了,真的不敢相信。”吉色次哈感嘆著。對未來,他心裡充滿了希望,“鄉村振興要跟上,特色產業要繼續壯大,市場化的路子要走好,完整的產業鏈要形成……這樣大家的日子才能越來越好。”

火普村駐村第一書記曾遠旭心裡也有期許,“未來鄉村振興的大舞台,非常需要人才,我們要盡快培養后備干部、致富能手,也歡迎有經驗的務工人員返鄉創業。”他說。

“瓦吉瓦”,對於不少群眾來說,現在的生活已經“好得很”了。“對未來最大的期許就是讓孩子好好學習。我們嘗夠了沒文化的苦,再苦再累也要讓孩子讀書。”吉地爾子說。吉好也求也表示,他一定培養好孩子,爭取把他們都送入大學。

離開火普村,太陽高照,村委會上空,鮮艷的國旗迎風飄揚。大家都堅信,大涼山的明天一定會越來越好。

現場回訪

興隆湖3年進化

這張規劃圖正變成實景圖

□王晉朝 四川日報全媒體記者 王國平

從成都市中心出發,沿著筆直寬闊的中軸線天府大道一路南下30多公裡,視野愈發寬闊。不一會兒,就到了天府新區的興隆湖。

2018年2月11日,習近平總書記來到天府新區考察,結合視頻、沙盤、展板,詳細了解興隆湖生態治理成果、沿湖產業規劃布局、中國(四川)自由貿易試驗區建設情況。

2月4日,四川日報全媒體記者來到天府新區規劃展示廳,站在觀景台前,回顧新區的3年之變。規劃展示廳位於興隆湖南岸的一處高地,站在觀景台前,不斷生長的樓宇勾勒出新區錯落有致的天際線。

四川天府新區黨工委委員、管委會副主任林強說,2018年2月11日17時許,總書記一行來到這裡。“站在觀景台上,我們向總書記介紹,這是‘興隆湖’,總書記問‘興隆’是哪兩個字?我們回答道:生意興隆的‘興隆’。”

如今,在規劃展示廳的幕牆上,習近平總書記給天府新區的重要指示,熠熠生輝:天府新區是“一帶一路”建設和長江經濟帶發展的重要節點,一定要規劃好建設好,特別是要突出公園城市特點,把生態價值考慮進去,努力打造新的增長極,建設內陸開放經濟高地。

規劃展示廳內,沙盤、展板與3年前習近平總書記看到的幾乎是一樣的。林強說,3年來,新區牢記總書記囑托,在公園城市建設中先行先試,3年前總書記看到的規劃圖、效果圖,如今正一一變成實景圖。

在具體的建設中,天府新區按照“突出公園城市特點”的要求,錨固“70.1%生態空間”,依托山水湖泊的生態骨架,構建起“大開大闔、城綠共融”的空間架構。

興隆湖就是天府新區建設公園城市的一個縮影。這裡曾是一個滯洪區,通過鄰水營城、興利除害、蓄水成湖,如今形成3平方公裡的水面。

採訪當天,不時有各種鳥飛過或棲息在湖面。經過打造的興隆湖,鳥類從52種、幾千隻發展到如今的65種、3萬隻。

天氣晴好時,站在湖畔,東可見郁郁蔥蔥的龍泉山,西可望莽莽起伏的西嶺雪山。

“把生態價值考慮進去”,天府新區也在探索與公園城市形態相匹配的“未來產業”。環湖布局的成都科學城,已經形成集科研、創新、孵化等於一體的高新技術產業聚集地。

作為西部(成都)科學城“一核四區”功能布局中的創新策源地,成都科學城將助力成渝地區建設具有全國影響力的科技創新中心。

注重地上,更在乎“地下”。3年前總書記考察時關切的地下管廊系統,如今已建成綜合管廊51公裡、地下管線380公裡、污水管網420公裡。公園城市地下綜合管廊建設模式入選慶祝新中國成立70周年大型成就展。

談期許

早日建成美麗宜居公園城市

在天府新區看來,決定城市高質量發展的核心是以人為本的價值導向,這也是引領天府新區塑造公園城市話語體系的探索方向。

如今,天府新區已建成麓湖、麓山、興隆湖3個國際化示范社區﹔鹿溪河生態區、天府公園、興隆湖、湖畔書店等網紅打卡地和市民隻有一個轉身的距離﹔15分鐘生活圈,正在全域布局。

林強說,在接下來的工作中,天府新區將始終堅持以公園城市理念統攬城市未來發展,創新公園城市實踐路徑,促進城市動能變革,探索完善公園城市規劃建設導則、指標評價、價值轉化等體系。系統筑牢“兩支撐”,把“創新策源”和“對外開放”作為天府新區城市演進躍升的關鍵支撐。

“我們相信,隻要按照總書記指引的方向前進,就一定能早日建成讓人民群眾看得見、摸得著、能共享的美麗宜居公園城市。就一定能實現將天府新區建設成為‘宣傳生態文明思想的重要窗口、世界城市可持續發展的中國方案、中國特色新型城鎮化的未來樣板’這三大願景。”林強說。

現場回訪

產值近百億元

這條生產線交出創新答卷

□四川日報全媒體記者 唐澤文

2月2日,成都G8.6液晶面板生產線項目全負荷運轉。

從全球市場行情看,液晶面板價格已持續8個月上漲。這使得項目負責人孫學軍這段時間一直在思考如何提高產能。

當天,孫學軍帶著記者來到生產線參觀。雖是滿負荷生產,但高自動化的生產線顯得很“安靜”。

“人工主要集中在檢測板塊。”項目研發負責人孫志華指向生產線的檢測機位。隻見工人將生產好的液晶面板放在專用檢測光源裝置上,仔細對面板的每一個細節進行查看。

“當年,總書記來視察的就是這條生產線!”回憶起3年前的情景,孫學軍很激動。3年前,總書記在這裡與項目上的300余名員工見面,並勉勵企業搶抓機遇,提高企業自主創新能力和國際競爭力。

“與總書記見面的都是我們的技術骨干,他們的平均年齡隻有26歲。”孫學軍說。正是這支年輕的技術團隊,讓生產線取得了優異成績——去年,項目產值已達近百億元,“我們也一直按照總書記的要求,努力提高自主創新能力。”

具體怎麼提高?“液晶面板中的一項核心技術——金屬氧化物半導體技術,是我們研發的重點。”孫學軍說。

這是液晶面板中的一項“基礎”技術。“之所以說它基礎,是因為怎麼生產都繞不開它。而這類技術的核心專利,都在外國巨頭手中。我們正努力開發自己的專利,如能成功,就能真正有底氣參與到更大市場的國際競爭中去。”

孫學軍認為,總書記提出的“自主創新能力和國際競爭力”,是互為因果的。“有了自主創新才有競爭力,有了競爭力才能更好自主創新。”

“這幾年我們的創新也不僅僅停留在核心技術,而是全面提升。”孫志華介紹,以液晶面板生產中的光罩工序為例,目前該生產線從6道光罩升級到了4道光罩。這一變化,能讓生產效率提高15%。項目處於滿負荷狀態時,每月能生產14萬張玻璃母版。而4道光罩的工序升級,則能讓這個數字達到16萬張。“按照當下仍持續上漲的液晶面板市場價格看,這將帶來更大收益。”

收益不僅僅體現在經濟價值上。項目研發團隊有40余人,平均年齡不到30歲。3年來,技術領域的攻堅克難雖艱苦,但也讓這部分研發人員成為年輕的“老司機”。“某種意義上說,他們才是3年來我們收獲的最大財富。”孫學軍說。

生產線參觀廊道牆上,挂著該項目所使用技術的優勢:更極致精細的畫質、更長的續航、更精准的觸控、更高的性價比……在這個年輕團隊的支撐下,這些特點正在為公司贏得更多市場份額。“在大力創新的姿態下,我們也在為中國產品贏得更多的國際聲譽。”孫學軍說。

談期許

讓大屏幕走入更多普通家庭

“此前,雖然液晶電視早就實現了4K、8K,但片源生態並未建立。也因此,消費市場對這一技術的興奮度普遍不高。”孫學軍認為,在新基建推動下,5G+8K將激發出消費市場的新熱情。“5G信號大帶寬、低時延的特性,將為8K視頻提供良好的傳輸通道,帶來高清顯示行業的新一輪熱度。”

根據《四川省加快推進新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》,到2022年底,全省5G基站總量達到12萬個。孫學軍認為,優質的信號布局將讓大屏幕走入更多普通家庭的消費場景,大屏顯示行業的市場空間將大幅提升。“這是我們當下必須緊抓的機遇。”

此外,全球疫情背景下,“雲端”應用場景的快速發展,也對大屏幕產生了更多需求。“大屏幕能夠為雲端會議、遠程教育等具體應用提供更好的支持,如何為這些應用提供與之匹配的硬件面板,也是我們下一步研發的重點。”孫學軍說。

現場回訪

展示匠人的十八般武藝

這個村續寫新的鄉村振興故事

□王晉朝 四川日報全媒體記者 蔣君芳

2月4日,陽光照耀下的成都市郫都區戰旗村,同時還被另一種光照亮著——戰旗村廣場周邊的每一棵樹上都挂滿了金色、銀色的彩燈。“到了晚上更漂亮,很有年味,村民們吃了晚飯就會出來散散步、嘮嘮家常。”戰旗村黨委副書記李光菊告訴記者,村民們聊得最多的,還是這幾年村裡的變化,“讓戰旗村變得更好,是我們的心願。”

2018年春節前夕,習近平總書記在戰旗村視察時,囑托戰旗村把鄉村振興這件事做好,繼續“走在前列,起好示范”。當時,李光菊就在現場,“感覺既自豪,又倍感壓力。走,我帶你去看看這幾年村裡的變化。”

第一站,是總書記曾到訪過的“精彩戰旗”特色產業在線服務大廳。2018年,總書記在這裡從非遺傳承人賴淑芳手裡購買了一雙唐昌布鞋。如今這裡的陳設,基本跟3年前一樣。但也有一些變化,李光菊說:“我們把這裡很多東西的制作過程,‘搬’進了鄉村十八坊。”

醬園、鞋店、豆瓣坊、蜀繡、竹編……2018年開業的鄉村十八坊,是由村集體全權出資打造的、以傳承非物質文化技藝為核心,集產品制作展示、參觀學習、體驗銷售於一體的旅游商業文化綜合體。彰顯農耕文化的同時,也讓村裡的傳統匠人有了展示手藝的平台,為村集體經濟開辟一大全新增收渠道。

古色古香的鄉村十八坊不僅吸引了賴淑芳,還有曾經的歌手、戰旗村村民王輝。“當時受到村干部邀請,我考慮再三后決定回來,畢竟這些年村上的變化有目共睹。”回鄉后,王輝在鄉村十八坊開起了辣椒坊,如今已有好幾家分店。

在外做生意幾十年的趙培健也被家鄉的發展所吸引,回鄉將村裡的鳳冠酒廠恢復起來。2019年底,鳳冠酒開始對外銷售,很快便獲得了日銷萬元以上的好成績,“回鄉造酒,就是要為戰旗村守好這顆匠心。”

3年時間,戰旗村的變化,不止一處。轉完鄉村十八坊,李光菊又將記者帶到不遠處的另一個景點——壹裡老街。“這裡是村上利用村民閑置的后房、偏房打造的小吃一條街。同時我們還引進了一個直播團隊,計劃創立屬於戰旗村的網絡帶貨品牌。”

在距離壹裡老街不遠的地方,是已經打造好的天府農耕文化博物館、鄉村振興博物館、豆瓣博物館,再遠一點是呂家院子美食林盤……李光菊說,現在的戰旗村已經華麗升級為國家4A級旅游景區。同時,戰旗村還與郫都區國資平台合作,建立起四川戰旗鄉村振興培訓學院,探索“研學+旅游”的路徑。自開辦以來,培訓學員超4萬人次。

去年,戰旗村景區共接待游客79.4萬人次,實現全口徑旅游營業額5786.5萬元﹔全村集體資產達7200萬余元,集體經濟收入580萬余元,村民人均可支配收入3.1萬余元。

談期許

讓鄉親們的荷包越來越鼓

“去年,村級建制優化調整后,戰旗村變大了,轄區人口從過去的1704人增加到4493人。”李光菊說,自己肩上的擔子也因此更重了,“我們計劃,未來5年力爭讓村集體年收入沖上1000萬元,讓人均純收入再上一個新台階。”

大關怎麼沖?台階怎麼上?李光菊已經有了清晰的想法:“我們一方面要立足現有發展情況,將戰旗村老片區的一些項目盡快完善﹔另一方面要花大力氣,打造合村之后的新戰旗片區。在保留其原有川西林盤特色的基礎上,將它的生態價值轉化為經濟價值。”

作為村兩委干部,李光菊打的是整個戰旗村的大算盤,而每個戰旗村村民也有自己的“小算盤”。

趙培健說:“既然選擇了回鄉創業,我就要用自己的能力,讓戰旗村的鳳冠酒香飄到更遠的地方,讓跟著我干的鄉親們,腰間的荷包越來越鼓。”

李光菊說,不論是大算盤,還是小算盤,其實都抱著一個共同目的:讓戰旗村更加名副其實。

現場回訪

一條街都吃上了“旅游飯”

這撥映秀人“越干越帶勁”

□四川日報全媒體記者 吳曉鈴

臨近春節,阿壩州汶川縣映秀鎮居民楊雲剛特地把自己的博愛新村飯店好好“打扮”了一下。大門上方,“感恩祖國”牌匾擦得锃亮﹔二樓,挂滿密密麻麻的香腸臘肉﹔三樓插上五星紅旗﹔臨街招牌上,“幸福酥肉”“帶勁豆花”大字格外顯眼。

“總書記3年前來我店裡磨豆花,說‘越磨越帶勁’。我也想告訴來映秀的每一個人,我們映秀人民的生活,現在同樣越過越帶勁,越過越幸福!”楊雲剛樂呵呵地說,滿是皺紋的臉上漾出幸福。

2018年,總書記在映秀鎮考察時叮囑,一定要把地震遺址保護好,使其成為重要的愛國主義教育基地。此后,映秀開始打造愛國主義教育特色培訓小鎮,游客越來越多。

第一個客流高峰在2018年春節到來,讓楊雲剛猝不及防。“那幾天我家16張餐桌要翻四五輪,好多外地游客排隊都想嘗一口我們的生態臘肉、石磨豆花和酥肉。”他算了算,“每天要賺兩萬多元!”春節過后,他果斷把二樓整理出來做了包間,餐館提檔升級。去年,即使受疫情影響,“也差不多賺了五六十萬元。”

眼看在家裡就能賺到錢,外出打工的居民紛紛回流。

“以前東莞大道上的餐館隻有4家。現在街上有中餐館、火鍋串串香……”楊雲剛指著街道兩側密密麻麻的店鋪說,“好多人都把底樓改成了鋪面,這條街上的館子就有70多家,鎮上的民宿也有90多家。”

動心的居民就包括原本在修理廠上班的彭強。他把自家房屋騰出來,又租了一套,投入60多萬元裝修出了7間民宿。“莫看去年有疫情,夏天幾乎天天客滿,隻有冬天的這兩三個月是淡季。”以前,彭強干修理工作又臟又累,一年才賺5萬元,“去年一年,開民宿淨收入就有8萬元。”

投入巨資,啥時候才能回本?

“這個我不擔心。”彭強說,他早打聽到整個阿壩都在搞康養旅游,“映秀山清水秀,交通也便利,從都江堰到四姑娘山的山地觀光小火車在映秀就設有一個站。以后來這裡的游客肯定多!”

“以前我們這裡主要靠旅游業掙錢。”映秀鎮黨委書記歐旨勇說,“現在我們是幾條腿走路。搞培訓小鎮,四川長征干部學院阿壩雪山草地分院要在映秀設點,博鰲亞洲論壇防災減災分論壇也要放在映秀。以后光是到映秀培訓的學員一年就有望達到15萬人次。人氣有了,老百姓賺錢的機會就多了。”

一邊搞培訓、發展旅游,一邊兼顧種植、搞香腸臘肉加工廠等集體經濟,既豐富了旅游市場供給,也讓群眾受益。去年,映秀搞培訓賺了3000多萬元,給入股的百姓分了160多萬元。楊雲剛則參加了鎮上停車場修建入股,“隻投了兩萬元錢,年年都要分到2000多元。”

今年春節,楊雲剛殺了6頭豬,做了上千斤臘肉。這幾天又買了兩萬多元的肉繼續腌制。他熟練地往臘肉上抹佐料,“太香了!現在的生活,帶勁!”

談期許

把酥肉和黑茶賣得更遠

“我們映秀的酥肉,真的好吃,好多客人來了必點這道菜。但是他們吃了帶不走啊!”談到未來,楊雲剛已有了“小目標”:“我想辦一個酥肉加工坊,機械化生產,做真空包裝的酥肉。不但客人可以帶走,還可以快遞到全國各地去。總書記囑咐我要好好干,我就要一直好好干,把酥肉做好,讓大家吃得滿意,介紹更多的人到映秀來。這樣我們映秀的人氣就更旺了!”

有同樣心願的,還有映秀鎮“大土司”黑茶制茶人蔣維明。“我們這幾年就在‘精’字上面下功夫,對每個生產環節進行管控,還制定了自己的制茶標准。”蔣維明說,作為一個手藝人,希望自己和同伴能夠一直以匠人之心把茶做好,讓這門手藝代代相傳﹔也希望能夠把產業做實,讓當地群眾能夠借此增加收入。