小糧票裡藏歷史

隨著經濟的發展,市場上的商品和糧食越來越多。曾經嚴格的票証制度越來越鬆動,人們不用再憑票購買副食、釀造產品,手中的糧票成了珍貴的藏品。

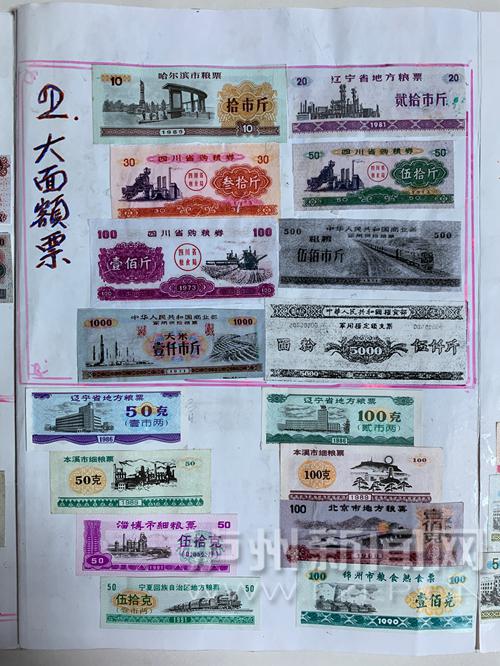

朱仕奇破費上千元收集到的糧票,看似與票面價值並不對等,但他看來,薄薄的紙,卻是滿滿的記憶。這些糧票最有觀賞價值的是票面,最初票印得簡單,單位、名稱、數量和時間幾項,后來配上兩三張精美的圖。

一張張豐富多彩的糧票,值得品味:採茶葉、摘葡萄、喂豬、養牛、放羊、趕馬,見証農畜牧業興旺發達﹔手扶拖拉機、中型栽插機、大型收割機等一批圖案,展現了農業機械化的進程﹔奔跑的汽車、航行的輪船、飛奔的火車,呈現了交通運輸的繁榮﹔廠房林立、高樓大廈崛起,再現了祖國建設日新月異﹔長江三峽、黃果樹大瀑布、象鼻山、長白山等大好河山,彰顯了祖國如此多嬌﹔井岡山革命紀念館、遵義會議會址、延安、四平烈士陵園等圖案的糧票,警示后人革命成果來之不易,珍惜美好的今天……

風靡多年的糧票,逐漸被取消、遺忘。朱仕奇回憶起來並無太多強烈的感覺。“那時,有的人擔心政策有反復,荷包裡攥著的糧票舍不得扔掉。現在看來,擔心多慮了。有‘第二貨幣’之稱的糧票謝幕,承載著時代的記憶,也記載了中國從計劃經濟到市場經濟的變遷軌跡。”

如今,大米、白面、雞魚肉蛋已是家常便飯,線上線下隨時想買就買。日漸豐富的“米袋子”,讓人們從吃不飽到吃飽,由吃飽再到吃得好,生活的幸福感越來越強。一張張方寸大小的糧票,見証了生活的變遷,也折射出經濟社會的巨大變化,如今成為收藏的新寵,更值得人們去研究和賞析。(瀘州日報記者 周麗 川江都市報記者 李榮泰 攝影報道)

|