“長江口二號”水下考古催生科技創新

|

|

11月25日,“奮力”輪裝載著長江口二號古船進入上海船廠舊址1號船塢。當日,長江口二號古船在“奮力”輪裝載下由橫沙碼頭出發,經過了近12小時的旅程,從長江吳淞口進入黃浦江,最終抵達位於上海楊浦濱江的上海船廠舊址1號船塢,在此安下“新家”。 |

|

|

古船模擬圖。 |

|

|

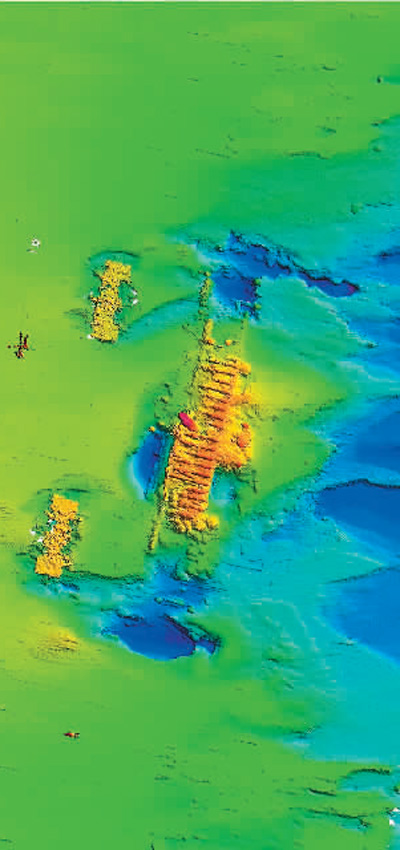

長江口二號古船多波束聲吶圖。 |

採用世界首創的“弧形梁非接觸文物整體遷移技術”,我國迄今水下考古發現的體量最大的木質沉船——長江口二號古船日前在長江口水域成功實施整體打撈。

在尋找和打撈長江口二號古船過程中,科學家跨界“組團出擊”,以硬核科技賦能中國水下考古,催生出不少技術創新:“精海”系列無人艇,智能探測長江口二號古船位置、掩埋情況、周圍環境﹔採集海底極其微弱的“波浪能”,為長時間監測保護長江口二號古船及船載文物的水下裝備充電﹔用計算機模擬長江口水域的“滄海桑田”,嘗試解密長江口二號古船沉沒原因﹔通過生物基因技術,確定長江口二號古船“年齡”……

從水下攝像系統到“精海6號”環境探測無人艇

水下考古環境復雜、難度極大。長江口水下渾濁不清,幾乎拍不到任何有價值的文物圖像信息,給考古團隊帶來了巨大挑戰。

2014年,負責長江口二號古船項目的上海文物保護研究中心副主任翟楊向上海大學無人艇工程研究院發出請求:“能不能給我們做一個智能的水下攝像系統,在長江口非常渾濁的水域裡也可以拍到海底的文物?”

隨后長達8年的時間裡,執掌上海大學無人艇工程研究院的80后女將彭艷帶著一支50多人的研究團隊迎難而上,陸續研發出“水下沉船自動識別輔助系統”、全球首艘“智能化立體採樣無人艇”及“機器人水下考古裝備”等科研成果,不斷向前拉動長江口二號水下考古“進度條”。

然而,當拍攝的水下視頻傳回來時,發現視頻裡的青花瓷、陶罐模模糊糊,隻能看出個輪廓,根本看不到顏色、紋飾等細節。怎麼辦?

上海大學無人艇工程研究院總工程師李曉毛擅長圖像處理,經過反復試驗,他終於找到了增強圖像的方法。用上這個新技術,水下拍攝的青花瓷器圖像瞬間變得清晰。

彭艷團隊實現的另一項科研突破是破解了超低頻能量收集的難題,把海底洋流的“波浪能”高效收集起來,利用環境動能為海底的文物監測設備供電,從而實現大規模、不間斷地對海底文物進行監測保護。

“在探摸長江口二號古船的幾年中,我們發現了一種叫‘電磁突變’的現象,把海底波浪能的能量密度整整提升了47倍。現在,我們的設備在水下監測文物,隻需要配上手機充電器大小的充電裝置,就可以實時收集海底波浪能,長時間帶電工作了。”彭艷說。

上海大學無人艇工程研究院和人工智能研究院還為長江口二號古船量身定制了“精海6號”環境探測無人艇,在艇肚子裡攜帶了80厘米直徑的圓柱形“採樣蛋寶寶”,到作業區域后自動布放到沉船區域採集數據。

正在構建水下考古人工智能知識圖譜

彭艷是國家杰出青年科學基金獲得者,她帶領的團隊年齡梯度從60后到90后,一直奮戰在我國海洋一線,是一個多學科交叉融合的技術團隊,其中包括控制工程、人工智能、機械、計算機科學、力學、數學等眾多學科門類。

彭艷介紹,目前上大團隊正在加快構建水下考古人工智能知識圖譜。“這種人工智能的水下考古知識譜系,會存儲與中國歷史、人文、地理、海洋以及文物相關的海量大數據。人工智能可以自己分析整合各種圖像、文本、視頻、文字,像福爾摩斯一樣為水下考古挖掘整理各種線索。”

她暢想,未來的水下考古是高度智能化的——人工智能可以建議水下考古工作者去哪裡尋找有價值的沉船﹔包括無人艇隊、無人機等在內的“人工智能考古大軍”可以自動搜尋確認海底目標……人工智能還可以應用元宇宙技術讓觀眾沉浸式感受水下考古全過程,仿佛身臨其境進入考古現場。

“當人工智能科技碰撞考古學科,一切皆有可能。”彭艷說。

通過一把稻殼鎖定古船“年齡”

此外,復旦大學科技考古研究院的科學家團隊正對船中出水瓷瓶中的稻殼進行碳十四測年和古植物DNA研究。據此,研究人員可以判斷稻殼放入瓷瓶的大致年代,驗証出長江口二號古船的“年齡”﹔並根據稻殼DNA大致推測其產地,結合瓷器的窯口,推測長江口二號的上貨港口。這是我國國內首次將分子水平的生物基因研究技術應用於水下考古領域。

看似毫不起眼的稻殼,究竟是如何隱藏了水下沉船的秘密?下一步又將如何破解長江口二號古船的更多密碼?故事要從半年前說起——當時,長江口二號古船出水了一批文物,包括底部有“同治年制”篆書底款的景德鎮窯綠釉杯、大型青花雙耳瓶等。

復旦大學科技考古研究院文少卿副教授領銜的年輕團隊受邀參加長江口二號古船的“生物考古”項目。他們在取樣雙耳瓶中的海底淤泥時,發現這隻瓷瓶的肚裡還“大有乾坤”——裡面竟然藏著數十隻小瓷杯,並且裡面墊著大量稻殼。與此同時,團隊還獲得了長江口二號古船上的其他稻殼樣本。

“我們以最快速度對長江口二號古船上的這些稻殼進行了碳十四測年,發現它們所處時期比清同治年略早一點點……推測這些稻殼可能是陳年晒干的,專門用於船上物品的固定和防震。當然我們也將對船體不同地點出水的稻殼進行測年,最后綜合判斷。”文少卿說,稻殼檢測結果與瓷器底款互相印証,進一步確定了長江口二號古船是在清同治年間運行的。

不同學科交叉合作,研究古船的“全生命周期”

用生物基因技術解密長江口二號“年齡”,對科學家們而言只是牛刀小試。何謂生物考古?文少卿娓娓道來:“2022年諾貝爾生理學或醫學獎授予‘古基因組學’研究人員,而生物考古正是把古基因組學和考古學結合起來。它下面還包括同位素考古、人骨考古、動植物考古、環境考古等。”事實上,在全世界范圍內,把分子考古應用於沉船研究也很前沿。

“我們嘗試利用不同學科交叉合作,研究長江口二號古船從建造到沉沒的‘全生命周期’,以期實現我國現代水下考古的新突破。”上海博物館館長褚曉波說。

在文少卿眼中,長江口二號古船並不是一艘靜默無言的沉船,而是信息量巨大、生機勃勃的“生命體”。“其實,水下沉船裡面有兩套生物基因譜系——一套是‘可見的譜系’,裡面包括可能存在的出水的人類骸骨、動物的骨骼等﹔當然,我們更關心的是‘看不見的生物基因譜系’,主要是微生物。通過檢測、分析、研究這些生物基因譜系,我們就可以獲得龐大的數據,來還原水下沉船這個‘生命體’。”

文少卿介紹說,如果能在長江口二號古船上找到老鼠等嚙齒類動物的骨頭,或者一些植物種子的遺存,那麼就可以通過生物基因研究,分析出當時這艘船可能停靠過哪些地方。再比如,通過對船底泥沙沉積物展開微生物研究,就可以知道長江口二號古船曾在什麼水域航行,從而通過它的運行軌跡“拼圖”“還原”其整個航線。

“當長江口二號古船出水,公眾的目光往往會關注船上的文物是否精美,聚焦閃閃發光的東西,而我們科技考古工作者要去關注和發現的則是最不為人注意的那些泥垢沉積物。科研的樂趣就在於接受挑戰、探索未知。我們期待,隨著長江口二號古船順利出水,通過對沉船上兩套生物基因譜系分析研究,可以盡快弄清這條古船‘從哪裡來、到哪裡去’。”文少卿說。

(據新華社電)

《 人民日報海外版 》( 2022年12月19日 第 11 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量