大溪文化彩陶瓶。

大溪文化陶紡輪。

大溪遺址出土的玉人面像。

資陽人頭蓋骨化石。

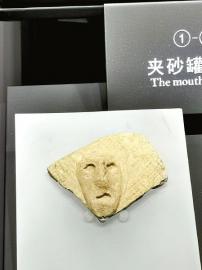

哈休遺址出土的陶塑人面像。本文圖片除署名外由四川日報全媒體記者 吳夢琳 攝

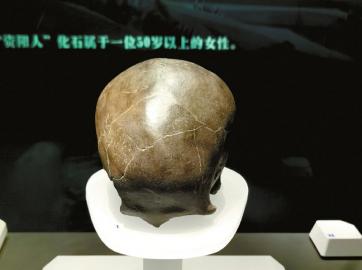

在距今幾十萬年以前,遠古人類如何在四川這片土地繁衍生息、遷徙交融?5月18日,“遠古四川——史前時期的四川”展在四川博物院揭幕。珍貴的東亞手斧,中國南方地區晚期智人重要代表“資陽人”頭蓋骨化石(復制品),距今4000多年前的稻、粟等種子……340余件(套)文物,勾勒出遠古四川早期文明的鮮活圖景。

A

石器為証

20萬年前成都平原就有人類生存

人類歷史的第一個階段——舊石器時代,一般認為始於距今300多萬年以前,結束於距今1萬年左右。那麼在四川盆地,遠古人類又是何時踏上這塊土地的呢?

步入“遠古四川——史前時期的四川”展廳,入眼處是形態各異的石片和動物殘骸,它們是舊石器時代人們使用的刮削器、手斧等工具,以及各種動物化石。這是一幅原始社會的生活圖景。四川博物院副院長謝丹介紹,根據現有考古材料,四川盆地早在百萬年前就出現了人類活動的足跡。在盆地東部峽江地區、南邊的深谷洞穴等地,都留下他們的足跡。

遠古人類來到成都平原的時間,考古証明早到20萬年以前。

2019年,四川省文物考古研究院在眉山市東坡區醴泉河南岸的低緩垅崗調查時,發現壇罐山遺址。在舊石器時代地層中,考古人員發掘出大量用礫石打制的石制品。展櫃中,可以看到這些砍砸器、石錘等器物形態粗獷、類型簡單。但是根據地層堆積判斷,它們的年代卻可以上溯到距今20萬年左右,是迄今為止成都平原年代最早的舊石器時代遺存。當時的人類,便是依靠這些看似和普通石塊無異的簡單石器,征服著大自然。

滄海桑田。1951年,成渝鐵路修至資陽時,在黃鱔溪建橋施工中發現一具人類頭骨化石,這就是“資陽人”頭蓋骨化石。彼時,距今有3.5萬年左右。

展覽中,資陽人頭骨化石復制品被放在展廳最中央。化石表面平潤圓滑,額部豐滿,頭骨內面骨縫幾乎全部愈合。研究顯示,資陽人可能是一位50歲左右的老年女性。這是新中國成立后首次發現的人頭骨化石,也是我國南方第一個有明確地點的晚期智人化石,在當時被認為是“中國已發現的最早新人化石”。

然而,資陽人化石發現以后,學術界對其年代存在不同看法。1980年代,資陽人化石發現地西北約100米處,當地村民在修建公路橋墩時,再度發現一批石制品和動物化石。此次展覽,將這批包括單刃、多刃的砍伐器以及刮削器的石質工具進行了展出。它們成為資陽人頭蓋骨化石年代的佐証材料。根據同層木化石的碳14測年,這處遺址年代被認為距今2.5萬年左右,屬於舊石器時代晚期遺存。

遠古人類的足跡不僅踏足盆地邊緣山地和成都平原,也開始征服青藏高原高海拔地區。展覽中,來自川西高原稻城縣皮洛遺址等地的手斧,成為展覽中最為珍貴的文物之一。

手斧,是舊石器時代早期人類制作和使用的一種非常特殊的重要工具,是人類在歷史上第一次把石頭改造成非常規范的,兩面對稱的工具。它們具有鋒利的刃口,可以用於砍伐、狩獵、肢解動物等。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所教授高星介紹,手斧從距今170萬年到20萬年之間就在世界上很多地方分布。然而上世紀40年代哈佛大學人類學家莫維斯卻認為,舊石器時代,非洲、歐洲和西亞的靈巧直立人能夠打造手斧等兩面打制的工具,而亞洲兄弟則缺少這樣的能力。因此,半個多世紀以來,西方考古學界一直認為:東方的早期人類文化遠遠落后於西方。最近幾十年來,廣西百色、陝西洛南等地發現的手斧,用事實動搖了這一理論。而從2019年起,四川考古人員在川西高原發現舊石器地點40余處,更具有重要意義,“在那麼早的時期,人類怎樣登上高原?怎樣適應環境?手斧對他們適應環境有何特殊作用?現有發現和未來的研究,將對今天人類的生存提供更多啟示。”

遠古人類在數十萬年甚至上百萬年前,又何以為家呢?在“遠古四川——史前時期的四川”展廳的一個角落,專門布置成洞穴模樣。原來,早期的人類,洞穴才是長期居所,這些天然洞穴可以遮風避雨、抵御猛獸侵害。在四川攀枝花回龍灣遺址,考古人員在上世紀80年代的發掘中出土大量石制品、骨角器和動物化石,洞穴頂部還有火燒的痕跡。而近年來,川南等地的洞穴也發現有古人類活動的痕跡。

B

文化交匯

四川盆地史前文化復雜多樣

當歷史進入新石器時代,不同文化、不同生活方式的族群匯聚四川盆地,形成復雜多樣的史前文化。古蜀先民最早從哪裡來?展覽以豐富的文物給出線索。

色彩艷麗的彩陶,精致的陶紡輪、陶球,精雕細琢的陶人面像和玉人面像……當歷史進入新石器時代,明顯可以從展品中看出此時人類物質和文化發展已經進入一個新階段。在四川盆地東西南北以及成都平原,留下紛繁復雜的文化面貌。

進入21世紀以來,考古人員在川西北高原的河谷階地上,相繼發現茂縣營盤山、波西,馬爾康哈休,汶川姜維城等多處遺址。這些遺址年代距今6000年到4700年,其中散落著規模不一的村落。考古人員發現,這些遺址與甘肅、青海一帶的史前文化非常相似。生活在此的先民都以瑰麗的彩陶作為生活用品,以穿孔石刀作為農耕工具,甚至制作陶塑人面像表達自己的信仰。如今,學術界已基本達成共識:古蜀先民的一支,便是從甘青地區翻越橫斷山脈進入岷山河谷。

展覽中的文物對比,可以清楚地看到川西北遺址出土文物與甘青地區的相似之處——

阿壩馬爾康哈休遺址出土的陶塑人面像以及茂縣營盤山遺址出土的陶質雕塑人面像,與甘肅大地灣遺址的陶塑人像非常相似。姜維城遺址的彩陶,則與甘肅、青海地區的馬家窯文化有相似的紋飾。波西遺址早期的陶器,與黃河流域仰韶文化廟底溝類型比較,異曲同工。最有意思的是,營盤山遺址人祭坑出土的部分骸骨,其顱骨形態也與先秦時分布於甘青地區的“古西北類型”人群的顱面形態相似。他們還與甘青地區先民擁有相同的種植作物:在哈休遺址,考古人員浮選出的植物標本中,可以確認發現粟等作物,說明哈休先民也栽培旱作谷物。

在連續展開的發掘和研究中,考古人員還發現一個現象:在距今5000年左右開始,這片區域出現很大的文化斷層。當這裡再次出現文化,已是2000多年前的石棺葬文化了。成都文物考古研究院副院長江章華認為,這可能是因為當時全球災變性氣候開始,溫濕氣候逐漸結束。種植黍和粟為主的川西高原史前人群無法適應氣候變化,隻得繼續向更適宜生存的四川盆地和更南地區遷徙。

跋山涉水來到四川盆地的並不隻有甘青先民,他們的足跡也不僅僅停留在盆地西北。

“大渡河中游的麥坪遺址,距今已有4700年至4000年。從這裡出土的石刀,就能看出受到甘青地區史前文化的影響。”展覽策展人盧鑰穎指著一排石刀如此介紹。打開地圖,可以看到大渡河中游地區是甘青地區經川西高原南下、進入雲貴高原的重要通道。作為一個山地樞紐,麥坪遺址在新石器時代主要受到甘青史前文化影響。

在盆地的東部,長江中游的稻作農業也沿江而上。在距今6000年至5300年的大溪遺址(今重慶巫山縣),出土文物証明這裡的先民已開始廣泛種植水稻。他們的制陶技術十分發達,展出的大溪遺址彩陶瓶、罐,色彩艷麗、紋飾質朴﹔象牙鐲、骨雙環飾等也被大溪先民用作裝飾。充滿神秘氣息的大溪人面形玉佩,更是在出土后便被評為國家一級文物。玉面雕刻古拙簡潔卻又生機勃勃,專家認為它可能是原始的玩具或護身符。不管用途為何,以人面為裝飾,都反映出數千年前古人自我意識的覺醒。

C

從聚落到古城

古蜀文明由此開篇

在狹窄的展廳內,除了300余件展品以外,還復原出古人種植水稻和粟的場景﹔另一側,成都平原史前聚落的演進也以沙盤形式展出。幾千年前,正是成都平原稻、粟雙作的農耕系統催生發達的農業,讓小型聚落發展到古城址群,醞釀出盆地的文明星火。

幾千年前的古蜀先民,以何為主食?展覽將近年考古發掘浮選出的各種糧食種子在現場進行了展示。它們有來自新津寶墩遺址的水稻、茂縣營盤山遺址的粟,以及鹽源皈家堡遺址的黍等。歷經數千年,種子已經炭化為黑色,看上去極不起眼,卻是考古人員了解古蜀先民生產生活的重要途徑。

江章華說,農業的產生,標志著人與自然的關系從適應變成了改造。四川盆地稻粟雙作,食物的保障帶來人口的增長,聚落密度的增大帶來群體的相互競爭,群體間的結盟與整合,量終使社會向更復雜的方向演進。

從展廳現場復原的聚落可以看到,此時的先民,他們住的房屋有單間或多間,部分房屋內修造有灶坑等設施﹔他們還修建了干欄式建筑,以適應不同的自然環境。2015年至2016年,考古人員在大邑高山古城發掘時,還發現這裡的稻粟混作為家畜飼養奠定基礎。這處遺址出土大量豬頜骨、豬寰椎等殘骸,“說明高山古城先民已以飼養家豬作為獲取肉食資源的主要途徑。”盧鑰穎說。

成都平原史前城址群,最早發現於上世紀90年代。新津寶墩、郫縣古城、都江堰芒城、大邑高山古城等八座史前城址,構成成都平原時代最早的城址群。它們雖然年代略有差別,但文化面貌整體一致,在筑城方法、城址地形的選擇等方面都有一些共性。隨著考古的推進,還不斷有新的發現。2008年勘探發現的溫江紅橋村遺址,4道人工護坡上窄下寬分層夯筑,能夠更好地抵御流水沖刷,成為成都平原防洪治水的最早見証﹔大邑高山古城遺址不僅發現飼養家豬的痕跡,還在成年人骸骨中發現“拔牙”習俗,是目前長江上游發現的最早的拔牙現象。在國內第四大新石器時代古城址——寶墩古城遺址,還發現8座大型房屋基址。它們單體面積均在200平方米以上。考古人員認為,這可能說明當時每個族群已經擁有一座自己的大型禮儀建筑。

此時,這些聚落和社會成員還尚無明顯的社會分級。江章華說,到了寶墩文化四期,以三星堆仁勝村墓地為代表的部分墓葬,開始隨葬代表特殊身份的顯赫物品,“可能在這時,群體內部開始出現擁有一定權力的特殊階層。”

最重要的是,聚落之間也出現分化。江章華說,三星堆聚落可能掌控了一些特殊資源或特殊物品的貿易渠道,最終逐步強大起來。伴隨著群體整合以及特殊階層的權利強化,這裡開始發展成為強大的政治、經濟和文化中心,古蜀文明在青銅時代最終成為長江上游的文明中心。

據介紹,作為四川首個史前文物展的“遠古四川——史前時期的四川”,未來將長期在四川博物院展出,而后,四川博物院還將推出古蜀文明的展陳,由此梳理出四川地區文化發展的更清晰脈絡。(四川日報全媒體記者 吳曉鈴 吳夢琳)