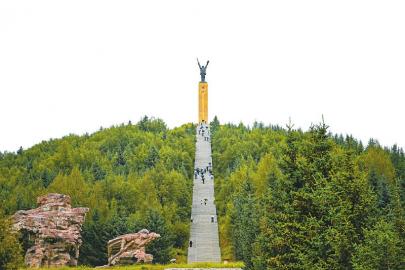

位於鬆潘的紅軍長征紀念碑。四川日報全媒體記者楊樹攝

紅軍長征,是世界歷史上前所未有的壯舉。面對生死存亡的嚴峻考驗,從1934年10月至1936年10月,紅軍第一、第二、第四方面軍和第二十五軍進行了偉大的長征。紅軍長征不僅創造了可歌可泣的戰爭史詩,而且鑄就了偉大的長征精神,深深融入中華民族的血脈和靈魂。

毛澤東用“紅軍不怕遠征難”高度概括了長征路上的各種艱難險阻,描述了紅軍奪關殺敵的戰斗歷程:巧渡金沙江,強渡大渡河,飛奪瀘定橋,跨越雪山草地等。這些戰斗發生的巴蜀大地,是中央紅軍經過時間最長、地域最廣、戰役最多的地方。這些具有典型意義的地理名稱,成為黨史學習教育生動而有說服力的教科書,鐫刻了撼天動地的不朽長征印記。

壹 四渡赤水出奇兵

1935年1月,紅軍佔領貴州的第二大城市遵義。中央政治局召開擴大會議,在事實上確立了毛澤東在中央的領導地位。遵義會議以后,中央紅軍在毛澤東指揮下,靈活地變換作戰方向,處處主動。從1月末到3月下旬,紅軍四次渡過赤水河。其中,紅軍第二次、第四次渡過赤水河,都是在古藺縣太平鎮太平渡口一帶。

時任紅三軍團政治委員的楊尚昆回憶,渡過赤水河后,原來准備經過古藺、敘永向長寧集中,到宜賓附近北渡長江。但很快就發現各路追敵已逼近川南,川軍又有40多個團扼守長江北岸。2月7日,軍委決定轉向雞鳴三省地區的雲南扎西,在川黔邊建立根據地。陸定一、賈拓夫的《長征歌》寫道:“二月裡來到扎西,部隊改編好整齊。發展川南游擊隊,擴大紅軍三千幾。”

1955年被授予中將軍銜的郭化若作了《四渡赤水》:“小橋初架渡天兵,避實擊虛妙計生。且聽婁山關下戰,橋前火把又縱橫。”

1955年被授予少將軍銜的賈若瑜作了《浪淘沙·過猿猴(元厚)紅軍渡》:“信步猿猴,我自神游。虺江四渡挽危舟。進出川黔天地廣,袖裡奇謀。何事可埋憂?又拭吳鉤。婁山一戰震寰球。巧渡金沙龍入海,偉業千秋。”虺江是赤水河的古稱。元厚紅軍渡是紅軍一渡赤水時右路縱隊的主要渡口。

1955年被授予中將軍銜的歐陽文作了《長征》詩:“遵義會議挽艱危,全軍將士喜上眉。重佔遵義施計巧,再奪婁山顯神威。四渡赤水殲頑敵,三路白軍化煙灰。夜過烏江迫貴市,軍威浩蕩震蔣魁。”

1955年被授予上將軍銜的肖華,創作了長篇組詩《紅軍不怕遠征難》,后被改編為《長征組歌》。其中的第四首是:“橫斷山,路難行。敵重兵,壓黔境。戰士雙腳走天下,四渡赤水出奇兵。烏江天險重飛渡,兵臨貴陽逼昆明。敵人棄甲丟煙槍,我軍乘勝趕路程。調虎離山襲金沙,毛主席用兵真如神。”這首詩表現了紅軍在橫斷山脈行軍的艱難,表現中央紅軍四渡赤水,巧妙穿插,同國民黨軍隊進行了一場出色的運動戰,盛贊了毛澤東用兵如神的軍事才華。

貳 紅旗直指金沙江

1935年3月下旬,紅軍南渡烏江,佯攻貴陽。正在貴陽督師的蔣介石,慌忙把滇軍主力從雲南調來貴陽。紅軍立刻跳出貴州,快速地分三路大踏步西進雲南,前鋒佯攻昆明。留在雲南的滇軍急於集中力量防守昆明,滇北各地和金沙江南岸的防御力量空虛,紅軍轉而向北,在5月初搶渡金沙江。

金沙江兩岸懸崖峭壁,高達300多米,在此架橋很不容易。同時水流湍急,很容易翻船。當地船工自願幫助紅軍渡江。5月3日至9日,歷時七天七夜,7隻木船將中央紅軍2萬余人全部送過金沙江。敵人得知紅軍的行動后,花了11天才追到江邊,這時紅軍早已渡江完畢。

肖華的《渡金沙江》形象地描述了這件事:“雲崖壁立,江水湍流急。奔襲皎平施巧計,奪取兩船何易!甩開數十萬敵,沖破圍追堵擊。蔣賊望河興嘆,拾點草鞋破屣。”

1955年被授予上將軍銜的張愛萍在《堵敵》中描寫了同樣場景:“金沙浪激追兵來,穿越槍林攀巉岩。火焰山前布奇陣,笑賊盡撿爛草鞋。”

中央紅軍渡過金沙江進入會理。5月12日下午,中央政治局在這裡召開了入川后第一次擴大會議,這就是著名的“會理會議”。

陳雲在《紅軍長征和遵義會議情況的報告》中回憶:“在會理城我們休整了五天,政治局召開了會議。”“決定加速向北前進,與紅四方面軍會師。”

后來,紅二、六軍團長征至黔滇邊並計劃在南北盤江地區開展游擊戰爭,后接指令由金沙江上游渡江到西康(今四川境內)與紅四方面軍會師北上。紅二、六軍團立即西進,橫掃雲南,進至麗江以西一帶渡江。

1955年被授予上將軍銜的蕭克,寫下了《北渡金沙江》:“盤江三月燧烽揚,鐵馬西馳調敵忙。炮火橫飛普渡水,紅旗直指金沙江。后聞鼙鼓誠為慮,前得輕舟喜欲狂。遙望玉龍舒鱗甲,會師康藏北飛缰。”

三 彝漢結盟同舉義

紅軍渡過金沙江后,不攻打沿途的城鎮,快速插向大渡河。過冕寧之后,紅軍進入越西彝族地區。此時,有兩條路可選:一是從瀘沽東面翻越小相嶺,經越西縣城到大樹堡渡河﹔一是走小路,從瀘沽過冕寧,再穿過西北部彝族聚居區到安順場渡河。如果走大路,可以料到敵人會毀掉一切可供食用的糧食儲備。紅軍派出一支部隊走大路以吸引敵人,而其余部隊都走小路進入了彝族聚居的山區。

紅軍執行正確的民族政策,處處尊重彝族風俗習慣。紅軍先遣隊司令員劉伯承,按照彝族習俗,同沽雞家族首領小葉丹歃血為盟。飯畢,劉伯承送上一面印著“中國夷(彝)民紅軍沽雞支隊”的軍旗,任命小葉丹為支隊長。紅軍離開時,彝族同胞送給紅軍馬匹、牛羊以及各種禮物,幫助紅軍順利越過彝區。

歐陽文在《長征》詩中寫道:“紅軍巧渡金沙江,圍攻會理入大涼。彝漢結盟同舉義,民族政策放光芒。僻壤越嶲接相嶺,巍峨營盤迫大江。喜得彝胞來引路,勝利抵達安順場。”越嶲是古稱,即今越西縣。相嶺指小相嶺,在今越西縣與冕寧縣之間。

1955年被授予中將軍銜的莫文驊,作了《鷓鴣天·安順場有感》:“阋牆一怒率孤兵,蜿蜒西南赴遠征。水浪天翻傷勁旅,汗淚橫流吊群英!時勢變,舉新旌,紅軍飛渡波濤驚!倮支援掀谷浪,敵人潰退似巢傾。”詞中提到的倮 ,即是現在的彝族。詞的上闋寫石達開兵敗。而下闋除了描寫紅軍戰士英勇渡河之外,特別突出了“倮 支援掀谷浪”。

肆 安順場邊孤舟勇

1935年5月23日,中央紅軍先遣隊進入今石棉縣境筲箕窩。中央紅軍一部經晒經關至大樹堡,在大樹堡佯作渡河准備,揚言攻打富林、進軍雅州、解放成都。5月24日,中央紅軍先遣隊經擦羅,深夜趕到安順場,夜襲奪得一隻渡船。

大渡河兩岸石壁陡峭,水深流急。許多人關注著紅軍會不會重演石達開的悲劇。5月25日,紅軍17名勇士駕小船強渡大渡河,佔領渡口,接應部隊渡江。

1955年被授予元帥軍銜的聶榮臻,當年指揮了這場戰斗:“大渡河流險,吾非石達開。飛兵天際至,歷史不重來!”“安順急搶渡,大渡勇奪橋。兩軍夾江上,瀘定決分曉。”

肖華的《飛越大渡河》寫道:“水湍急,山峭聳。雄關險,豺狼凶。健兒巧渡金沙江,兄弟民族夾道迎。安順場邊孤舟勇,踩波踏浪殲敵兵。晝夜兼程二百四,猛打窮追奪瀘定。鐵索橋上威風顯,勇士萬代留英名。”

強渡大渡河后,中央紅軍開始陸續渡河。但大渡河水深流急不能架橋,渡船隻有3隻,往返一次約一個小時,要使3萬多人馬全部擺渡過河,大約需要一個月。

5月26日,中央縱隊抵達安順場。毛澤東、朱德等聽了劉伯承、聶榮臻等關於強渡大渡河的匯報,鑒於敵軍已逐漸逼近,情況緊急,於是決定以渡河的紅一師和干部團組成右路軍,沿河東岸北上﹔以紅二師為左路,沿河西岸北上。兩路夾河而上,直取瀘定橋。

伍 鐵索橋上威風顯

1935年5月28日清晨,作為紅軍左路軍先遣隊的二師四團接到軍委電令,要求他們提前一天趕到瀘定橋。那時距瀘定橋還有240裡,道路坎坷難走,沿途又有阻敵,要在不足一晝夜的時間裡走完,是極其困難的。

1955年被授予上將軍銜的楊成武,是當時紅四團政委。他在《憶長征》中這樣描述:“這一陣雨真猛,電光閃閃,雷聲隆隆,瓢潑似的雨一個勁地往我們頭上澆著。天,黑得象倒扣的鍋底似的,伸手不見掌,隻有打閃的一瞬間,才能分辨哪是山哪是路。”成仿吾在《長征回憶錄》中這樣寫道:“由於疲勞已極,還有人站著打瞌睡的,險些跌下河去。於是干脆解下了綁腿,一條一條地接起來,前后拉著走。”

紅軍快速行軍,在猛虎崗山頂,與敵人短兵相接﹔在磨西,面對敵人惡意炸毀過河的唯一木橋,重新架橋﹔在杵泥壩,機智地打著火把與敵軍隔河前行,一路摧毀敵人的層層阻擊,歷經艱險,終於在29日凌晨6時趕到了瀘定橋。

這時橋上木板已被國民黨拆去。紅四團一營二連22名英雄,冒著對岸的密集火力,攀著高懸江上的光溜溜的鐵鏈,沖上對岸,掩護大部隊順利渡過大渡河。

楊成武在《飛奪瀘定橋》中寫道:“無邊風雨夜,天塹大渡橫。火把照征途,飛兵奪瀘定。”

郭化若作了《急奪瀘定橋》:“瀘定橋頭鐵索寒,橋前敵我戰方酣。雄師爭進驅頑敵,奪得長江又一關。”他還留下了這樣的詩句:“金沙浪急軍行疾,瀘定橋殘火爐微。”

陸 夾金六月猶飛雪

紅軍過大渡河以后,面臨三種選擇:向東走,沿途遭受川軍進攻的危險極大﹔向西可以沿一條馬幫常走的山路通往川西北丹巴、阿壩﹔最后一種是翻越夾金山。中央決定避開人煙稠密地區,向北走雪山草地一線。

1935年6月11日中午,中央紅軍進入寶興藏民族聚集的大磽磧。夾金山橫亙於寶興縣與小金縣之間,是中央紅軍長征翻越的第一座雪山。山勢險峻,終年積雪,空氣稀薄,氣候變化無常,忽而狂風大作,忽而驟降冰雹。從山麓至埡口,曲折盤旋,坡陡路滑。紅軍翻越的王母寨埡口海拔4114米。

張愛萍作了《翻夾金山》:“夾金六月猶飛雪,紅軍渡瀘從頭越。夜宿南麓孤月升,晨攀北峰冷日斜。銀海茫茫鳥獸絕,寒風凜凜休停歇。狂喜兩軍巧會師,歡聲雷動天地裂。”

紅軍戰士大部分是南方人,身上穿一件單衣,從未經歷過這樣高寒缺氧的環境。時任紅三軍團副參謀長伍修權回憶,最初走100步喘口氣,后面改為50步,最后降到30步。

6月17日晨,毛澤東手持木棍與張聞天、周恩來、朱德等中央領導成員一道,徒步翻越夾金山。先后翻越了夾金山的將領中,有8位后來成為了共和國的元帥,7位成了大將。

楊成武作了《翻越夾金山》:“天空鳥飛絕,群山獸跡滅。紅軍英雄漢,飛步碎冰雪。”

莫文驊作了《釵頭鳳·憶過夾金山》:“狂風吼,飛雪驟,山徑冰滑懸崖陡。白一色,忽又黑,天氣互變,頃刻難測。愕!愕!愕!齊閉口,急奔走,拼命堅持還助友。苦跋涉,勝險惡,雪山飛渡,幸未日昃。樂!樂!樂!”

1955年被授予少將軍銜的王六生在《有個戰友倒下去》中寫道:“小辣椒,閃紅光,行軍鍋,響叮當。一道道懸崖頭上橫,一條條深谷腳下躺,時而狂風卷飛雪,又來冰雹從天降。氣溫低,刺骨涼,氧氣薄,憋得慌。有個戰友倒下去,眼睛似合又似張——同志們,莫悲傷,踩著我肩繼續上!”

柒 草地一片野茫茫

1935年6月12日,中央紅軍先頭部隊到達懋功(今小金縣)東南的達維鎮,與前來迎接的紅四方面軍第三十軍李先念部會師。6月26日,中共中央在兩河口召開政治局會議,決定紅軍集中主力向北進攻,以創造川陝甘革命根據地。

8月初,紅一、四方面軍混合編成左、右兩路軍北上。中共中央所在的右路軍北上時,穿越大草地。起初進入的是旱草地,后來進入了水草地。茂密的水草下面,是深深的沼澤,淺處沒膝,深處沒頂,一不小心就會陷入沼澤裡。

草地最難的還是吃。沒有糧食,就找野菜吃﹔野菜也挖不到了,就開始煮牛皮帶吃﹔到最后,開始殺部隊的騾馬。賈若瑜回憶,7天7夜草地行軍,約600裡,雖然沒有與敵人打上一仗,團裡卻有五六百名同志犧牲,都是餓死的。

王六生在《採把野韭菜充飢腸》中寫道:“過了雪山過草地,草地一片野茫茫,無人煙,沒村庄,風嘶吼,蒼穹黃。吃了皮帶吃皮鞋,隻見糧袋底朝上。野韭菜花,草中藏,忙採摘,充飢腸。革命吃得千般苦,再辣再澀也覺香。”歐陽文在《長征》中寫道:“時雲時雨又時晴,蒼茫無際草地行。遍地泥潭無寸木,缺米短柴斷火星。烏雲覆蓋無飛鳥,曠野相依任雨淋。靜坐待更難合眼,遙望天際盼黎明。”

1955年被授予少將軍銜的張雲龍作了《草地行軍有感》:“軍行早,滿目皆荒草,破衣遮得風雪寒,樹皮草根充飢飽,北上是英豪。”

1955年被授予少將軍銜的李真作了《詠懷草地》:“咫尺冰雹遠紅霞,長川水草無人家。夕陽黃昏金蛇舞,滿營篝火自煮茶。人語馬嘯西風勁,露洗濕衣成冰瓜。野草充腹腿腳腫,風露當飲臉布瑕。”

張愛萍在《過草地》中寫道:“綠原無垠漫風煙,蓬蒿沒膝步泥潭。野菜水煮果腹暖,干草火燒驅夜寒。坐地隨意堪露宿,臥看行雲逐浪翻。帳月席茵刀槍枕,談笑低吟道明天。”

肖華在《過雪山草地》中寫道:“雪皚皚,野茫茫,高原寒,炊斷糧,紅軍都是鋼鐵漢,千錘百煉不怕難。雪山低頭迎遠客,草毯泥氈扎營盤。風雨侵襲骨更硬,野菜充飢志越堅。官兵一致同甘苦,革命理想高於天。”這首詩描寫紅軍過雪山草地時遇到的極大困難,突出了紅軍敢於戰勝一切困難的英雄氣概。

捌 沖破天險臘子口

右路軍走出草地后,張國燾借口河水陡漲和缺乏糧食,在左路軍到達阿壩后便不願北上。1935年9月9日,他又密電命令右路軍陳昌浩南下。

為了貫徹北上方針,避免紅軍內部可能發生的沖突,毛澤東等決定連夜率紅一、三軍和軍委縱隊先行北上。右路軍中的原第四方面軍部隊仍折回南下。

北上的紅軍改編為陝甘支隊,隻有七千多人,處境十分艱難。9月中旬,陝甘支隊攻克天險臘子口,進入甘肅南部。

楊成武作了《突破天險臘子口》:“臘子天下險,勇士猛攻關。為開北上路,何惜鮮血染。”

肖華作了《突破臘子口》:“峭峰插雲一線天,隴蜀千嶂峽道連。秋風夜雨臘河吼,關險防固敵凶頑。絕壁巉岩擋不住,神兵飛下萬重山。橫掃白軍葬深谷,征師高歌進陝甘。”

歐陽文在《長征》中寫道:“英勇紅軍世無雙,踏破千山萬水長。雪山草地任飛越,寒暑飢乏無阻擋。沖破天險臘子口,殲滅頑敵魯大昌。鐵流兩萬五千裡,挺進陝甘為救亡。”

陸定一、賈拓夫的《長征歌》中寫道:“九月出發潘州城,陝甘支隊東北行,臘子口渭河安然過,打了步兵打騎兵。”

10月19日,北上紅軍到達吳起鎮,同陝北紅軍會師。行程兩萬五千裡、縱橫十一省的中央紅軍長征,勝利結束了。

玖 三軍過后盡開顏

1935年11月,紅二、六軍團在任弼時、賀龍、關向應等領導下,從湖南桑植出發開始長征。1936年1月,紅四方面軍南下在雅州百丈關受挫,採納中共中央提出的西進,准備策應紅二、六軍團揮師北上,3月底進入甘孜縣境。7月2日,紅二、六軍團齊集甘孜與紅四方面軍勝利會師。會師后,紅二、六軍團成立中國工農紅軍第二方面軍,賀龍任總指揮,任弼時任政委。

蕭克寫下了《高原會》:“康藏征途木葉青,忽聞金鼓來郊迎。高原初夏風不暖,一曲高歌步履輕。”

1955年被授予中將軍銜的張賢約作了《雅江阻擊戰》:“雅礱江畔旌旗赤,全師嚴陣打阻擊。兩軍會師聲威壯,隔岸敵軍逃遁急。”

經過朱德、任弼時、賀龍等力爭,紅二、四方面軍終於共同北上,在1936年10月先后同紅一方面軍會合。這樣,紅軍三大主力都勝利地完成了長征。

“更喜岷山千裡雪,三軍過后盡開顏”。毛澤東在跨過雪山之際,已經看到勝利就在前方。他以火一樣的熱情,描繪出了中國革命的光明前途,鼓舞著紅軍將士和全國人民的革命斗志。

偉大的長征精神,作為中國共產黨人的紅色基因和精神族譜的重要組成部分,已經深深融入中華民族的血脈和靈魂。長征永遠在路上,在全黨開展的黨史學習教育中,我們這一代人要走好我們這一代人的長征路,以昂揚姿態奮力開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,以優異成績迎接建黨100周年。(王軍)