近日,四川廣漢三星堆遺址新發掘引發考古熱。三星堆遺址及金沙遺址的出土文物,也成為媒體和網民關注的熱點話題。有觀點認為三星堆遺址和金沙遺址不屬於中華文明范疇,是從埃及傳入中國的文化﹔還有觀點認為它們不屬於人類文明,是外星文明。對於這些觀點,梳理近年來的考古報道,可以找到考古專家的相關看法。

朱章義:三星堆文化是華夏文明的重要組成部分,並非外來

2020年10月,成都金沙遺址博物館館長朱章義在央視《考古公開課》節目上介紹,三星堆遺址許多文物是以前聞所未聞、見所未見的,所以引起了社會公眾的種種議論和猜測,甚至有人說三星堆是外星文明。但其實,自三星堆發現之日起,專家們就開始了對三星堆文化的研究,這些看似稀奇古怪的東西,負載了大量遠古文化的信息,最重要的當屬古蜀文明消失的歷史。

它上承成都平原史前文化,下與金沙·十二橋文化緊密銜接,既不是外星人帶來的,也不是西亞或者別的民族輸入的,而是在繼承自己獨特文化特色的基礎上,吸收了大量周邊的文化因素發展而來的。這些都可以從已發現的器物中找到証據。三星堆文化及古蜀文明是華夏文明的重要組成部分,它的偉大也在於與其它文明一起構筑起多元一體的中華文化。

2021年3月23日,朱章義在接受央視新聞頻道採訪時,提醒公眾不要隻看到古蜀文明的“個性”,更應該關注其與中華文明其他地區的“共性”,比如玉器、小型銅器等,與中原地區、長江中下游地區有非常密切的聯系。

王方:古蜀與中華文明有密切聯系

2021年3月20日,成都金沙遺址博物館副館長王方在接受央視採訪時,通過講解金沙的玉琮、玉璋等玉器和中國其他地區的聯系,闡釋了古蜀與中華文明的密切聯系。

王方介紹,三星堆遺址和金沙遺址共出土玉璋300多件,超過全國其他地方出土總量。玉璋最早流行於夏朝時期的黃河流域,商滅夏以后,商人並沒有使用玉璋的習慣,於是夏朝后人就把玉璋進行擴散傳播。而古蜀人則在此時繼承和發展了夏朝宗教的觀念和禮制思想,使玉璋成為古蜀文明最核心的禮器。

玉文化並未止步於平疇千裡的成都平原,而是從這一西南廣大地區文化交流的“中轉站”繼續延伸,經四川盆地走向嶺南地區,甚至到達東南亞地區。有領玉璧、凹刃玉鑿等有著鮮明特色的玉器,曾在越南、泰國等廣袤的區域出土,成為不同地區文化交流的有力証據。

從中原到西南,從黃河下游到長江流域,夏商玉器就像一位文化的使者,將夏商時期的精華傳播四方,也折射出當時地域之間交往的頻繁。

王巍:古蜀文明是中華文明重要組成部分

2017年9月24日,《玉匯金沙——夏商時期玉文化》特展暨“夏商時期玉文化國際學術研討會”在成都金沙遺址博物館舉行。中國社會科學院學部委員、中國考古學會理事長王巍表示,金沙和三星堆出土玉器所體現出來的與中原地區玉文化的關聯,再度証明中華文明的多元一體,而古蜀文明正是其重要組成部分。

王毅:古蜀特色玉器成為中華玉文化交流融合的見証

2017年9月24日,在《玉匯金沙——夏商時期玉文化》特展暨“夏商時期玉文化國際學術研討會”上,時任金沙遺址博物館館長(現任四川省文物局局長)王毅介紹,金沙遺址和三星堆遺址玉琮出土數量超過了全國其他地區出土數量的總和。源自長江下游良渚文化的十節玉琮,源自黃河流域的玉璋、玉戈、玉鉞等,以及古蜀人廣泛吸收其它地區玉文化,融合創新后制作出具有鮮明古蜀特色的玉器新品種、新造型,成為中華玉文化交流融合的見証,也成為成都平原自古以來兼收並蓄、包容創新的文化見証。

王毅說:“我們從未像今天這樣感受到金沙與黃河流域、長江流域的密切關系,它既是中華文明多元一體的重要組成部分,也是中原文化向西南地區傳播的‘大本營’之一。”

玉器為証:古蜀文明是中華文明的一部分

據金沙遺址博物館工作人員介紹,金沙遺址出土的很多器物,都與中原文化有聯系。比如以下幾件具有代表性的器物,可証明金沙與中原文明的聯系。

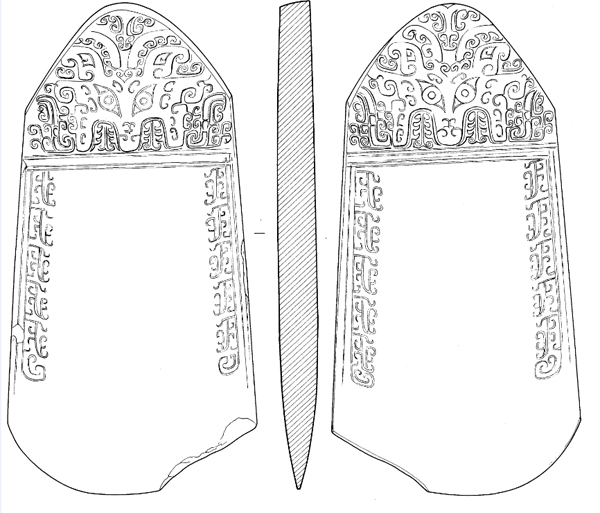

1.玉璋

玉璋 成都金沙遺址博物館供圖

玉璋最早出現於山東龍山文化早期或大汶口文化晚期,夏至商早期為其繁榮期,並伴隨著二裡頭文化和商文化的發達向陝北、四川地區、長江中下游地區、福建、廣州、香港、越南等地擴散、傳播。

玉璋傳入到四川盆地后被發揚光大,成為古蜀文化祭祀活動中最重要的器物。有一些玉璋具有明顯的中原玉璋特色,如在金沙遺址博物館陳列館第四展廳展示的一件玉璋,其闌部的齒牙裝飾為獸首形,還裝飾有多道細密的平行直線紋。

與此同時,玉璋又通過四川盆地,向南、西南、華南地區輻射,甚至傳播到越南地區。考古資料顯示,在越南北部發現了和三星堆、金沙遺址非常相似的玉璋。這說明古蜀文明不僅參與了中國古代不同區域間文明的交流與互鑒,是中華文明多元一體的組成部分,還以四川盆地為中轉站,對其他地區的文明產生了重要影響。

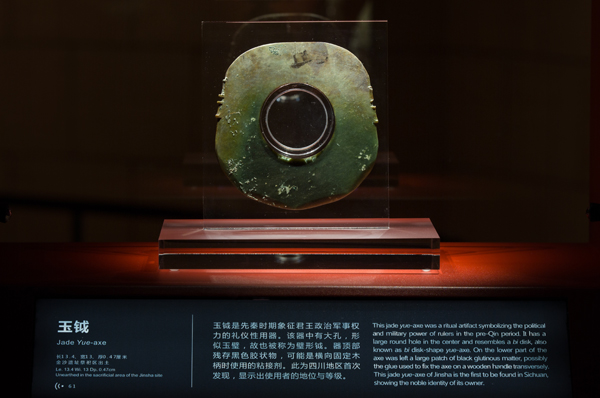

2.商周獸面紋玉鉞

商周獸面紋玉鉞 成都金沙遺址博物館供圖

經考古研究,金沙遺址出土的獸面紋玉鉞,玉材來源於四川盆地西部山區,但其上的獸面紋是商周時期中原地區青銅容器上的典型紋飾,明顯是受到了中原文化的影響。

3.商周連弧刃玉鉞

玉鉞 成都金沙遺址博物館供圖

這件玉鉞外形像璧,中間有圓孔,兩側刻有牙飾,刃部磨制呈連弧形,故也被稱為璧形鉞,相似的器形在中原地區夏代二裡頭遺址中可以看到。商周時期這類器物的形態漸向瘦長發展,制作也變得較為簡單,連弧形四段式刃的作法在商代后期就已消失。它的制作年代很可能早到夏代,或許是二裡頭文化的制品流傳至金沙。這種器物在四川地區是首次發現。

4.玉戈

玉戈 成都金沙遺址博物館供圖

以玉為戈始見於二裡頭文化,之后流行於商周兩代。在商代的二裡崗遺址、殷墟婦好墓、甘肅慶陽商墓、江西新干大洋洲商墓、廣漢三星堆一號祭祀坑中都有類似玉戈出土。金沙遺址這類玉戈的發現,說明金沙遺址部分玉器明顯受到商文化和周文化中玉器風格的影響。

5.四節玉琮

玉琮 成都金沙遺址博物館供圖

玉琮最早出現於新石器時代晚期,以浙江良渚文化出土的數量最多、制作最精美,另在黃河上游的齊家文化中也有大量發現。商時期玉琮主要發現於河南、山西、山東、四川、江西等地,其中以金沙遺址發現最多。金沙遺址出土的四節玉琮,既保留了良渚文化晚期玉琮體形高大、分節分槽的風格,制作上又帶有明顯的商式玉琮簡朴平實的作風。