“秦時明月漢時關,萬裡長征人未還。”王昌齡的這兩句詩,把人的思緒帶到了遙遠的秦漢時期。秦漢社會的文明程度有多高?秦漢先民的生活什麼樣?這些問題,可以從文物展覽中找到比較直接的答案。

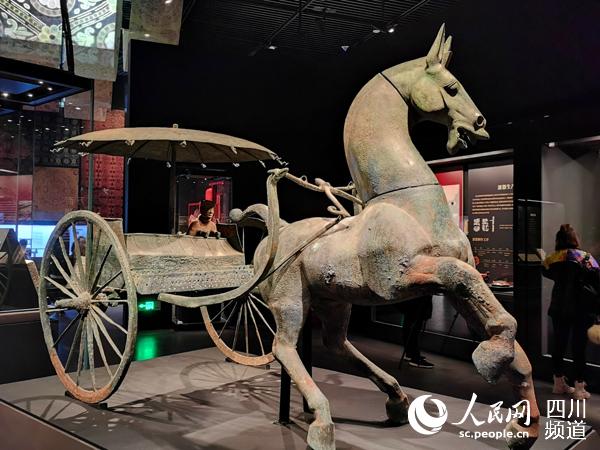

制作精美的傘蓋車馬俑。人民網 劉海天攝

2月9日,“列備五都——秦漢時期的中國都市”歷史文物展覽在成都博物館盛大開幕。展覽全方位展示了在秦漢大一統歷史背景下,蓬勃繁榮而又迥異多姿的城市風貌,為人們理解城市與人、城市與區域發展、城市發展與國家興盛的關系提供了絕佳的注解。

據出土文物記載,洛陽、邯鄲、臨淄、宛(南陽)、成都五座城市,在西漢時期成為僅次於京師長安的全國性經濟中心,號為“五都”。“五都”是秦漢盛世孕育出的城市文明之花,是兩千多年前中華大地上經濟文化繁榮發展的精美縮影。

此次展覽分“天下之中—洛陽”“海內名都—臨淄”“埒富王城—邯鄲”“南都帝鄉—宛”“天府之國—成都”五個部分。通過展現“五都”各具特色的城市發展模式,勾勒出秦漢盛世之下的社會風貌,彰顯出城市文明的壯麗詩篇。

銀縷玉衣展品吸引游客駐足觀看。人民網 劉海天攝

“勸君莫惜金縷衣,勸君惜取少年時。”本次展覽中展出的一件銀縷玉衣,制作精美,價值連城,帶給人更多關於生命的啟示:時光可貴,積極作為。

蜀地出產的漢代“五十湅”銘鋼劍。人民網 劉海天攝

“何意百煉剛,化為繞指柔?”這是西晉政治家、文學家、音樂家劉琨留下的千古絕唱。全長109厘米的“五十湅”銘鋼劍,就是這樣經過反復錘煉打造而成的兵器。它雖然出土在徐州,制造卻是在蜀地,與在蒲江出土的成都矛一樣,都是成都兵器史上的重要文物,代表著四川豐富多彩文化中的陽剛一面。

“三尺龍泉萬卷書,上天生我意何如?不能報國安天下,枉為男兒大丈夫。”展覽中的一件金戈,揭示了漢朝人的英武氣質和剛毅性格——戈的頂部有一隻鸚鵡,寓意漢朝時期人們仰慕英雄崇尚武功的“英武”風尚。

戈頂的鸚鵡造型寓意是“英武”。人民網 劉海天攝

據了解,本次特展是成都博物館本年度第一個大型原創展覽,由四川省文物局、山東省文物局、河南省文物局、河北省文物局、成都市文物局指導,全國15家參展單位共同主辦。按照計劃,展覽將持續至5月19日。作為呈獻給成都市民的新春文化大餐,展覽匯集了“五都”所在地的300余件(套)反映秦漢時期城市生產、生活的精品文物,其中珍貴文物152件、一級文物62件,另有32件最新的考古出土文物是首次向觀眾展出。

出土於陝西省咸陽市茂陵的銅盆、銅甑、銅釜及染器,其上刻有“五年奉主買邯鄲”以及“陽信家”的銘文。陽信為漢武帝姐姐陽信長公主,也叫平陽公主,其改嫁的衛青是漢朝赫赫有名的大將軍。皇室特地購買邯鄲生產的銅器,不僅証明了邯鄲銅器優秀的品質,更體現了當時交通網絡的發達,各地產品能夠自由流通。

古代的交通體系,的確比當代人想象的發達。從展覽中可知,成都自古是南北交流、中西交流的重要據點。西漢時期,成都有當時最先進的絲綢織造技術,蜀錦也通過南、北和海上絲綢之路走向世界,譽滿中外。在相對便利的交通條件下,邯鄲的銅器、臨淄的銅鏡、南陽的鐵器、成都的蜀錦和漆器……一件件特色鮮明、制作精美的商品在交互與流通中,完成了不同地區文化的相互浸染與交流融匯,為各城市的運轉注入了源源不斷的新鮮血液。

漢代瓦當“長樂未央”“延年益壽”。人民網 劉海天攝

“駟馬難追”的駟馬原來這個樣。人民網 劉海天攝

成都博物館內部場景。人民網 劉海天攝

文物祝福中國,中國傳承文物。眼前的一件件文物,牽動書中的一段段歷史。參觀者帶著情感,在思想上穿越進無邊魅力的秦漢歷史,感受朝氣蓬勃的秦漢精神,深深欽佩於中華文化的博大精深。

“列備五都”展覽証明了秦漢社會發展水平之高,也証明了成都等五座城市歷史地位之高。它帶領人們穿越兩千多年去看秦磚漢瓦,看歷史的滄桑,看先民的榮光,也能看出中華文化的萬古芳香。