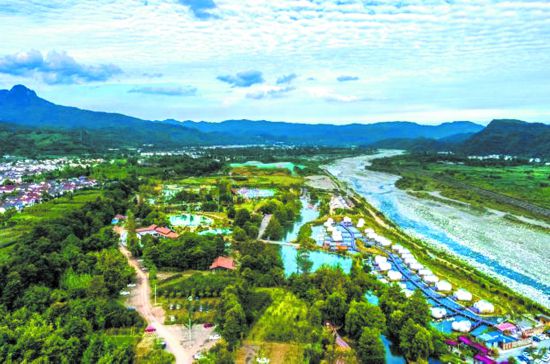

魚鳧濕地公園

青山環繞,流水潺潺,撐一支長竿,乘著竹筏緩緩向前,山間彩林初現,水面上泛起粼粼波光……走進初秋的魚鳧濕地,仿佛進入了天然畫卷。綠道、涼亭、竹筏、露營基地、泡泡酒店……每到周末和節假日,市民游客紛紛慕名而來,在山谷中洗去一身的疲憊,在星空下感受青山綠水的魅力。

很難想象,眼前如世外桃源般的濕地公園,竟然曾是一片毫無用處的荒灘地。按照“加快建設踐行新發展理念的立體山水公園城市”思路,位於彭州市龍門山鎮的魚鳧濕地採用生態引領三產融合的方式,盤活了生態資源,壯大了集體經濟,推動了鄉村振興,走出了一條公園城市的鄉村生態價值轉化之路。

綠道建起來

荒灘變身濕地公園

“每個周末都想到這兒來走一下,空氣清新、特別舒服!”帶著自己的家人,成都人劉藝漫步在彎彎曲曲的魚鳧綠道之上。青山如黛,雲霧環繞,路邊野花綻放、河中魚兒跳躍,一家人沿著彎彎曲曲的綠道,穿過八卦田、七星魚池、冷水魚養殖基地,直至小魚洞鎮露營公園,享受著愜意的假期。

全長4.1公裡的魚鳧綠道位於湔江河谷東岸,生態環境得天獨厚,是龍門山風景區的必經之地。每年從這裡過境去其他旅游區的游客達數百萬人。“眼睜睜看著成群結隊的小汽車,我們的老百姓隻能在馬路邊上數車玩。當時就想,要是能讓他們留下來該多好!”江橋村村民楊俊回憶說。但是,原來綠道所在的地方就是一片河灘地,並未實施開發和利用,自然風貌相對比較凌亂,也沒有能夠提供給村民、游客游玩的游樂設施和休閑設施。據龍門山鎮政府工作人員介紹,在綠道建設之前,來往這裡的游客,往往吃一頓當地養殖的冷水魚之后,就會迅速離開,沒有一個地方能夠讓游客留下來待個半天。

2018年,魚鳧綠道開始修建,當地的旅游資源有了翻天覆地的改變。如同一條骨架,魚鳧綠道串起了整個濕地公園,魚鳧祭祀台、七星魚池、八卦花田、生態竹海、怪樹林……一個個頗具特色的點位逐漸打造起來,並通過綠道串聯,成為了市民爭相前來的網紅打卡地。

發揮綠道場景功能

轉化生態價值

帳篷露營區、竹筏體驗區、戶外活動區、生態咖啡廳、冷水魚庄、星空泡泡酒店……沿著魚鳧綠道逛濕地公園,一個個特色消費場景穿插其間,游客或在鄉村酒店喝茶聊天,或乘坐竹筏、或品嘗冷水魚,或在民宿和露營基地安營扎寨,“我們在規劃建設綠道的時候,就充分考慮了把產業發展融入綠道建設,通過一系列適應都市人群的新消費場景,為當地三產融合提供發展空間。”彭州市鄉村規劃師周仕千表示,按照成都市委、市政府的要求,在綠道和濕地公園建設當中,首先就考慮了不把綠道建設成單一綠道,而是要讓綠道發揮它新經濟、新產業應用場景的作用和功能。

一業興帶動百業興。如今的魚鳧濕地公園已經成了遠近聞名的生態觀光和度假基地,也帶動了整個漁江楠(漁洞、江橋、大楠三村)區域的發展。“原來基本上是過路客,游客最多吃一頓就走了,現在很多人都要留下來過夜,我們在餐飲的基礎上又增加了民宿,幾乎每個節假日都是爆滿。”綠道旁一家冷水魚庄的老板曾高雲告訴記者。據龍門山鎮相關負責人介紹,魚鳧濕地公園修建好后,將整個漁江楠區域生產區進行了有機串聯,提升了魚鳧濕地的品位,增強了對本地群眾和游客的吸引力,僅今年夏天就接待游客超30萬人,實現集體經濟收入200萬元,並為群眾提供就業崗位超1000個,月工資收入超200萬元,提供經營點位50個,月營收預計不低於300萬元。目前,龍門山鎮正在打造“漁江楠冷水魚餐飲文化長廊”,並進一步拓展魚鳧濕地公園的范圍,引進特色餐飲、民宿、文創及休閑體驗新場景,為市民打造一個生態優美、極富特色的綜合旅游度假目的地。

記者 陳泳 攝影 喬剛