沙河城市公園,“會講故事”的椅子

大城市 細關懷

這不是成都第一次進行街道座椅的增補提升。早在2017年,成都在一環路擴能提升方案中提出,除了優化機動車道、增植行道樹、強化慢行交通功能,還對人行道鋪裝進行改造,沿線增設休息座椅、垃圾桶、標志標牌等便民配套設施,提升人性化服務水平。

對於街道座椅的人性化設置,在成都早有體現。在成都沙河城市公園,這裡有70把“會講故事”的椅子。這些椅子顏色不一、樣式各異,唯一相同的是,每張長椅上,都刻有一段溫情脈脈的話並留有名字。

據了解,在2021成都大運會來臨前,成都將面向全球征集2021把由專業設計大師、設計機構、社會民眾等設計捐贈的大運公益椅,並在成都各大綠道放置。

近日,成都市政府官方網站公布了由成都市城管委制定的《成都市街道座椅增補提升總體工作方案》(下文簡稱《方案》)。根據《方案》,成都將在“5+2”區域實施街道座椅增補提升工作。

街道是城市居民關系最為密切的公共活動空間,也是城市歷史、文化的重要空間載體。據成都市綜合交通調查數據顯示,全市非通勤出行比例高達56%,居民出行比例中慢行比例達47.5%。平坦的地形、舒適的氣候和休閑的性格特質,早就催生了成都人愛“逛街”的生活習慣。

成都增設街道座椅的背后,更是城市人文關懷和都市溫度。

從生活型到商業型

明年年中完成增補工作

根據《方案》,以舒適人性化、美觀文創性、公眾參與及安全耐久協調性為整體原則,成都將在成都天府新區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區實施街道座椅增補提升工作。包含對新改擴建道路同步規劃建設街道座椅,對數量不足、分布設置不合理、品質不佳的既有街道座椅進行增補提升,建立健全統一規范的座椅維護管理機制。

具體來說,對於街道座椅分類,將以相關規定確認其所屬類型,如生活型街道座椅、商業型街道座椅、產業型街道座椅等。

對於座椅設置,《方案》要求不得影響行人安全通行——人行道寬度小於3米時,不宜設置街道座椅,如確有需要可據實際條件設置﹔人行道寬度大於等於3米時,原則上應結合現場情況合理設置街道座椅,且優先考慮統一設置於人行道綠化帶,其次考慮設置於人行道設施帶內。

此外,生活型、商業型街道座椅,間距原則上不大於100米,其他類型街道座椅間距原則上不大於300米﹔場館、景點、醫院、學校、公園、居民區、大型商場、廣場、車站等行人駐留率大、座椅使用率高的節點周邊,合理加密設置座椅。

按照《方案》,該工作將於明年年中完成。

從沙河城市公園到大運會

讓街道主力由“車”變“人”

不久前,有人在知乎裡問,為什麼城市公共區域的凳子總是那麼少或不設凳子?截至目前,該問題收獲了近萬名網友關注。

事實上,作為城市最易識別和記憶的空間、市民日常生活的空間載體,街道不僅承擔著交通、休閑、生態、商業、文化等功能,也承載著人們對於整座城市的想象。成都也意識到打造更宜居的公園城市,人們最容易觸及的街道至關重要。

這不是成都第一次進行街道座椅的增補提升。早在2017年,成都在一環路擴能提升方案中提出,除了優化機動車道、增植行道樹、強化慢行交通功能,還對人行道鋪裝進行改造,沿線增設休息座椅、垃圾桶、標志標牌等便民配套設施,提升人性化服務水平。

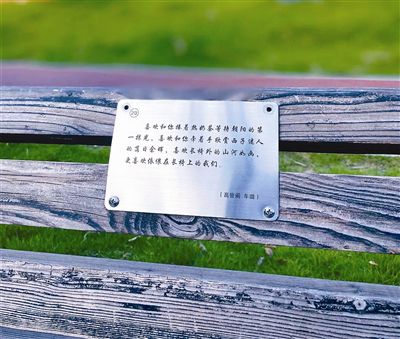

對於街道座椅的人性化設置,在成都早有體現。在成都沙河城市公園,這裡有70把“會講故事”的椅子。這些椅子顏色不一、樣式各異,唯一相同的是,每張長椅上,都刻有一段溫情脈脈的話並留有名字。

去年秋天,一群成都人為沙河城市公園捐贈了這70把長椅,捐贈者來自不同行業,不同年齡段,既有土生土長的“老成都”,也有因工作、求學定居於此的“新成都人”。長椅上的留言,關乎親情、愛情、友情,既有老成都的歷史故事,也有當代成都人的激情與奮斗。一把長椅,將成都人與城市無縫連接。在這裡,你可以感受到成都這座城市的溫度。

故事還在繼續。更加富有創意和故事性的街道座椅,將在成都出現。

據了解,在2021成都大運會來臨前,成都將面向全球征集2021把由專業設計大師、設計機構、社會民眾等設計捐贈的大運公益椅,並在成都各大綠道放置,星羅棋布,“椅靠”夢想點亮全城,全民共建共享,為成都大運添活力。

從頂層設計來看,去年底,成都就發布了《成都市公園城市街道一體化設計導則(公示版)》(以下簡稱《導則》)。《導則》提出,讓街道主力由“車”變“人”,並按照交通屬性和功能屬性,把成都街道分成了生活型、商業型、交通型、產業型等6種不同的類型。

從道路回歸街道,是以人為本的更新。一把把街道座椅背后,實則是成都從與市民息息相關的街道入手,採用更加精細化、人性化的設計,讓公園城市更加宜居。

記者觀察

街道座椅是城市品質的體現

事實上,不僅是成都,從世界范圍來看,一些特大城市在進行城市更新時,也更注重在細微之處體現人性化關懷。

當世界從傳統的物質功能時代轉向更高層次的情感體驗時代,街道座椅也就從滿足功能需求轉向文化情感訴求。有特色的街道座椅可以喚景、敘事、生情、傳神,成為一道城鎮流動的生活、情感、記憶風景線:於細微之處傳遞城鎮的記憶信息,於可見之處講述城鎮的生活故事,於無聲之處流淌城鎮的文化底蘊,於悄然之中彰顯城鎮的人文精神。

比如在英國第一個新市鎮“韋林小鎮”中心,有一片迷你的綠色開放空間,在其南側,設計師為社區居民設置了一個褐色的現代戶外座椅。在這個座椅靠背上,鑲嵌著一塊巴掌大小的簡易銘牌,上書:“為了紀念XXX”——向每一位小鎮居民或匆匆過客表達:我們不會忘記曾對小鎮有重要貢獻的人物。

上海長寧區有條不起眼但有著悠久歷史的法華鎮路。在法華鎮路535號附近有一道獨特的校園文化圍牆。沿街的圍牆設計有意識、間斷地折出零星空間,面向步行道設置一排木制的朱紅色“美人靠”座椅,開放分享給路人。早上或傍晚時分,常看到行人坐在長椅上小憩一會兒,或獨坐打電話,或靜坐看街景。這些與圍牆整合在一起的“美人靠”座椅並不夸張,也不奢華,但彰顯的是一種邊界的包容、一種都市的溫度:人與街道、人與人、街道與社區的和諧共處。(成都商報-紅星新聞記者 彭祥萍)