聖蓮島荷花盛開。遂寧市委宣傳部供圖

“孩子早上起來就吵著要看荷花,這不,我就帶著她看了。”一大早,遂寧市民陶麗月就帶著1歲多的孩子來聖蓮島游玩,自從荷花盛開以來,這裡就成了她“遛娃”的好去處。

聖蓮島,位於四川省遂寧市船山區涪江的江心,幅員面積1.52平方公裡。在整島內外619畝的濕地中,聖蓮島引進了來自23個國家800多個品種的荷花和睡蓮,並搭配了200余種的其他種類水生植物。既形成了自然水體的淨化器、水生動植物的棲息地,又形成了世界荷花博覽的生態旅游品牌,實現了“回歸自然”與“以人為本”的有機結合。

“晴天風沙扑面,雨天澤國窪地。”曾是聖蓮島開發建設之前的真實寫照。60歲的楊玉蓉在島上生活了40年,她回憶,之前島上常年砂石遍布,遇到下雨,道路就泥濘不堪,特別是在汛期時的時候,庄稼經常被淹,出行更為不便,導致居住條件越來越差,環境越來越惡劣,生活十分困難。

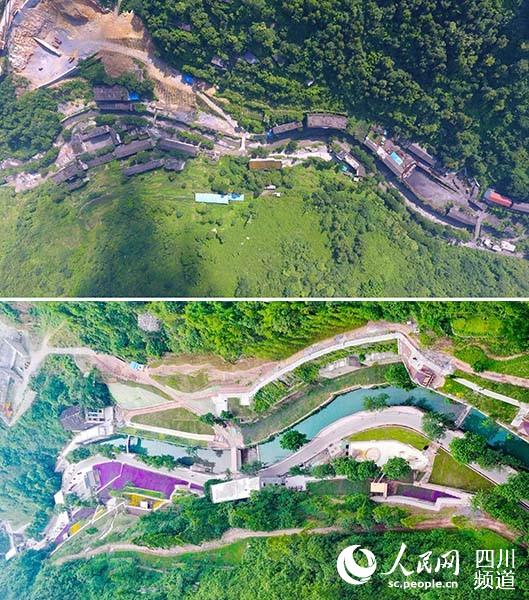

聖蓮島今昔對比圖。遂寧市委宣傳部供圖

為了改善環境,恢復生態,2009年,聖蓮島啟動了征地拆遷和防洪堤建設項,島嶼再也沒被淹過。2013年底,啟動了觀音湖下穿隧道的建設,島上的交通也更加便捷。2014年起,聖蓮島全面推進了環境恢復、生態治理、保護性開發,島上居住和生活環境迎來天翻地覆的變化。

如今的聖蓮島,以“生態島、文化島、旅游島”為發展定位,以“世界荷花博覽園”為生態旅游主題,以“房不過樹”的生態理念控制建筑高度,全島平均容積率為0.25,綠地率達37.9%,綠化覆蓋率60%以上,正著力建設生態山水城核心區、觀音文化城體驗區、生態花園城展示區,打造“讓心靈度假”的城市生態空間。

“每年6月到9月,是到聖蓮島賞荷花的最佳時節。”聖蓮島社區居委會主任周兵告訴記者,聖蓮島已打造為國家4A級旅游風景區,每年夏天,島上居民僅靠源源不斷的游客消費,就能獲得全年一半以上的收入。

如今,每天清晨和傍晚,楊玉蓉都要在環湖步道上走一走,享受島上的慢生活。“現在整個島就是一個公園,我的家就在公園內,家裡的小孩也在島上新建的小學上學。”從江心河灘島的農名,轉眼成為居住在公園裡的社區居民,楊玉蓉感慨萬千,她說:“現在的生活,是我這輩子最好的狀態,這就是小康!”

華蓥山天池湖濕地。王波 攝

“給我們老百姓帶來幸福感!”徐登蓉與楊玉蓉素未謀面,但她倆對於環境改善的感受卻是如出一轍。

徐登蓉是四川廣安華蓥市天池鎮一名煤廠退休職工,幾乎每天,她都會到家附近的天池湖濕地逛上一圈。碧波蕩漾、草木成蔭、燦若霓裳,這是華蓥山天池湖濕地給記者留下的第一印象。但在徐登蓉的記憶中,以前的天池湖卻是一個“鬼都不下蛋”的地方。

上世紀五六十年代,華蓥山天池湖畔相繼建起一批高污染企業,導致湖水污染嚴重,環境日趨惡化。近年來,為讓天池湖恢復青山綠水,華蓥市強力實施一系列舉措,打響天池湖水環境保衛戰,相繼關閉湖泊周邊30多家大小紙廠、洗選煤廠、煤窯及石灰窯等污染企業﹔關閉2家農家樂﹔關停搬遷200多家養殖場(戶)﹔建成日處理能力達1500噸的天池鎮污水處理廠,並配套建設天池場鎮及天池湖沿線污水管網,有效解決了天池場鎮及天池湖周邊3000余名群眾生產生活污水處理問題。同時,為有效保護天池湖重要濕地資源,華蓥市自然資源和林業部門大力實施造林綠化,扎實推進天池湖濕地修復。目前,已實施天池湖消落帶灘涂綠化500余畝,栽植蘆葦、花葉蘆竹、美人蕉、旱傘草、水杉、紫薇等30萬株(叢)。

圖為華蓥山天池湖。王波 攝

目前,45個山水林田湖草生態保護修復項目全部開工建設,華蓥山區生態環境基本恢復,山青、水秀、林美、田良、湖淨,生態功能支撐和生態涵養作用得到有效發揮,群眾的生產生活條件得到有效改善。

“痴生慕名天池游,旖旎風光醉心頭﹔粼粼波光映藍天,曲曲堤岸托楊柳……”如今的天池湖,再現了國畫大師黃賓虹詩句中的風採。

“以前這邊是煤一礦的家屬區,河谷對面就是煤二礦,那時候山上植被很少,整片山幾乎都是黑色的。”61歲的本地人唐召建一邊修建花草,一邊向記者講述起華蓥市高頂山礦區的故事。

高頂山煤礦遺址治理前后對比圖。廣安市委宣傳部供圖

高頂山礦區位於雙河街道雙橋村,距主城區約4公裡,礦區內共有礦山12座,其中煤礦5座,非煤礦山7座。因礦區獨特的戰略位置和豐富的礦產資源,自上世紀50年代末以來,歷經全民大煉鋼運動、三線建設,為國家經濟發展及國防建設作出了重大貢獻。隨著資源枯竭和國家宏觀政策調控,至2017年底,礦區內12座礦山均已關停。但大規模、粗放式的開採,導致礦區及周邊地質環境和生態功能遭到嚴重破壞,實施礦區整治迫在眉睫。

2018年,高頂山礦區礦山地質環境治理恢復項目立項,納入華蓥山區山水林田湖草生態保護修復工程。項目按照“貫徹科學發展觀、推進生態文明建設、促進社會和諧穩定”的總要求,以“山、水、林、田、湖”生態保護修復為手段,以全面提高生態環境質量為核心,以山上山下、地上地下及流域上下整體保護、系統修復、綜合整治的原則,重點實施礦山土地損毀壓佔及地形地貌景觀恢復、土地綜合整治、清危工程、綠化工程、河道綜合整治、道路修復、園林景觀打造等工程,通過綜合治理實現50公頃礦區內的地質環境恢復。

圖為建設中的高頂山礦山公園。王波 攝

項目以礦山文化為依托,按照AAAA級景區標准打造高頂山礦山公園。一期主要實施基礎設施完善、礦山修復、植被復綠三大工程,恢復礦區生態環境,並結合規劃完善區內便民基礎設施建設。二期主要為河道整治、煤礦礦洞文化體驗、民房改造,進一步將高頂山礦區打造為華蓥山區山水林田湖草生態保護修復試點工程及礦區經濟產業轉型升級示范基地。

因為年齡的原因,唐召建不再方便外出打工,他參加到了高頂山礦山公園的建設中來。“每天工資120元,就在家門口務工,挺方便。”唐召建告訴記者,等到項目建設完成后,就會吸引很多游客過來,“到時候,我們就能做點小生意。”

綠水青山就是金山銀山,隨著環境的改善,群眾的生產生活條件得到有效提升。“環境好了,我們的生活就會更好!”正如唐召建所說,這,就是小康生活。