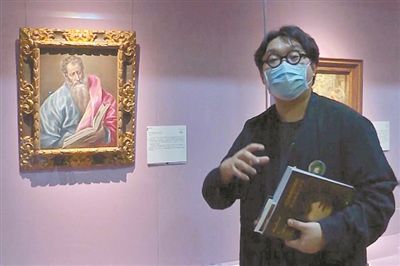

助理策展人彭哲在做直播。

據廣東省博物館透露的數據,截至4月26日,五場直播在七大播放平台的總數據為3436831次。疫情期間,廣州多家博物館機構紛紛推出雲看展,包括網上展廳、雲導覽等。

除了推進雲展覽外,即使在疫情中的閉館期間,博物館依然有條不紊地進行前置的展覽准備工作和學術研討工作。“如果展覽是一道菜,觀眾看到的只是菜被端上來的那一刻。”廣東省博物館保衛部主任段小紅笑著比喻。

助理策展人:

“直播當天就一個感覺——熱!”

學版畫出身的彭哲因為熱愛博物館而幸運地成為博物館人。疫情期間,他作為“歐洲繪畫500年”的助理策展人參與了整個策展過程。

2020年1月25日,受疫情影響,廣東省博物館暫時閉館,翹首以待多時的博物館粉絲們,不得不改變看展計劃,宅家等待博物館重新開啟的一天。“我們琢磨著能否做些什麼,讓觀眾在線就能觀看到高質量的精品展覽。”彭哲說,在館裡總體統籌協調下,團隊開始嘗試直播導賞展覽。

“比起經過專業訓練的講解員來說,我做直播只是嘗試。”彭哲說,因為參與了整個策展過程,更側重於與觀眾一起探索展覽脈絡,加上他的學畫經歷,可以從繪畫角度出發,和觀眾一起進行探索。

回想起直播當天的感受,彭哲忍不住抹汗:“就一個感覺,熱!”

因為錯看了天氣預報,以為直播當天會降溫,彭哲穿了一件大衣來做直播,他還為自己的機智沾沾自喜:“這樣就可以把收音設備全藏到大衣裡了。”沒想到,氣溫沒降,還要戴著防護口罩一口氣講解一個小時,而且必須時時用力提高音量,在整個直播過程裡,彭哲一直汗流浹背。他的心裡隻有一個念頭,在1個小時裡盡可能把500年的藝術演變脈絡講清楚。

直播結束后,彭哲第一時間躲到辦公室樓下的角落,好好喘了一大口氣,就像剛剛經歷了一次大考。

講起第一次直播給自己的啟發,彭哲說:“博物館需要能講好故事的策展團隊,通過進一步的詮釋打造出最能講故事的展覽,以此拉近觀眾與文物之間的距離,使得觀眾能走進展覽,愛上展覽。”對於策展人來說,除了承擔展品組織者的角色外,更需要作為好的展品闡釋者。

保衛部負責人:

看起來“靜止”的博物館其實更忙碌了

“因為疫情,省博在防控工作方面加大了力度。”段小紅說,除了博物館,還有流動博物館和基層館都需要同時嚴格管控。

盡管到3月19日,廣東省博物館才重新開館,但全館工作人員在2月3日已經基本恢復正常上班。“每個部門都有不能落下的工作,展覽前的准備工作、雲看展工作,都需要緊鑼密鼓進行。”段小紅說,一個展覽的籌備時間一般是一至兩年,前期准備工作繁多,在公眾面前只是呈現了“上桌”的一瞬間,幕后不同崗位的博物館人各司其職,齊心協力才能完成整個流程,把觀眾參觀方式調整為全預約制是順應疫情防控需要所做的最大改變,這保証了博物館對館內最大人流承載量的掌控。“目前限制全天到館人數不超過2400人,同時在館人數不超過600人,並建議觀眾保持1.5米距離。”為了說明這個人數對於博物館的可控性,段小紅給出對比數據——去年廣東省博物館周末平均到館人數11000-12000人,最高峰曾達到17000人。

“在疫情期間,觀眾絕對因為真愛而來!”段小紅發現,從反饋看,觀眾對觀展體驗的評價明顯提升﹔從抽樣調查發現,觀眾在展廳平均停留91分鐘,相比此前增加不少。“最近在‘歐洲繪畫500年’展廳停駐時間最長的達到4小時42分鐘。”在她看來,這體現了觀眾質量的變化,即對博物館的認知越來越高,越來越專業。

公眾服務部負責人:

4天打了3000多個取消預約電話

因為疫情,廣博臨時閉館,不得不通知已經預約看“歐洲繪畫500年”展的觀眾取消預約,並給他們安排退費。廣東省博物館公眾服務部的票務在4天裡足足打了3000多個電話。雖然有小部分觀眾表示遺憾,但大多數表示理解,令公眾服務部副主任聶柯妍感動:“3000多名觀眾中,85%是外地觀眾,有的做了很久計劃,准備從外地前來,沒想到行程不得不更改。”

閉館期間,還有觀眾打電話到博物館詢問幾時開館。同時,公眾服務部也根據各種文件,對未來重新開館后的防控措施進行預先的准備。

“當時健康碼還沒有普及,我們的工作人員對流程還不熟悉,除了自己摸索和演練,我們也到兄弟單位學習。”借鑒了別人的經驗,加上自己的實際情況,聶柯妍按照間隔要求設計了排隊路線,制定了入館的檢查訂單、健康碼、測溫等流程。

隨著觀眾對穗康碼的使用和預約流程的熟悉,加上博物館同事們的積極配合,公眾服務部才逐漸恢復常規工作。

在聶柯妍看來:“我們曾考慮過把參觀方式全改為預約制,疫情也許是一個契機,推進預約制完成順利過渡。”

策劃/廣州日報全媒體記者張宇、曹騰

文/廣州日報全媒體記者林琳

圖/廣州日報全媒體記者蘇韻樺