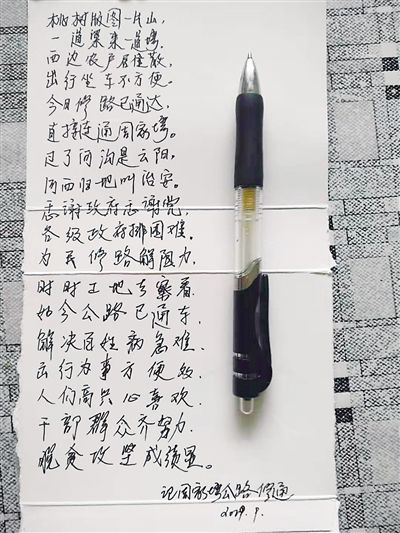

▲甘立敏的詩多數都是記錄家鄉變化

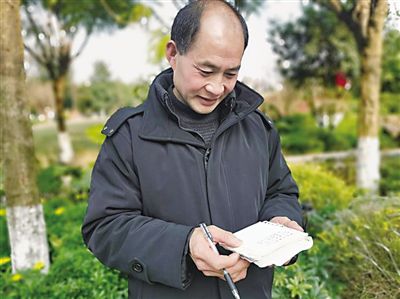

創作中的甘立敏

昨晚,《中國詩詞大會》第五季收官。許多觀眾注意到,本季《中國詩詞大會》預備團選手裡,出現了一位種地的農民,他就是55歲的甘立敏,來自重慶奉節。

雖然文化程度不高,但甘立敏卻熱衷寫詩,並用詩歌來記錄家鄉的變化,久而久之,鄉親們便親切地叫他農民詩人。這位農民詩人除了寫詩有想法,回鄉創業也有很多點子,他帶頭成立合作社,像自己詩裡寫的“產業發展勁頭足”一樣,帶領村民們一起增收致富。

把詩寫在牆上門上地上

在《中國詩詞大會》第五季節目中,甘立敏和孫子甘潤蕾作為家庭團成員,出現在預備團隊伍裡。在節目官方宣傳片中,甘立敏和甘潤蕾也一起出鏡,他以朴實的言語介紹著自己的職業:“種地的農民。”

原來,本季節目海選時,喜歡詩歌、在當地被稱為農民詩人的甘立敏就被奉節推薦參加。最終,他和孫子在與其他海選選手比拼中勝出,入選預備團。

此前,記者聯系上甘立敏,他正在奉節平安鄉桃樹村老家。說起自己“詩人”的來歷,他有點不好意思地說:“農民倒是地地道道,詩人可稱不上。”

他告訴記者,自己隻有初中文化,小時候本來讀書成績還不錯,但當時家裡經濟困難,隻好放棄學業。這些年除了種地,他還去外地打過工,進過工廠,也搞過建筑。不過,不管是種庄稼還是外出打工,隻要有閑暇,他就會看看小說、詩歌、散文,因為從小作文就寫得好的緣故,他偶爾也試著寫寫散文和小詩。

“2017年,我從外地回來,開始在老家種地。因為愛寫嘛,我就用燒過的柴火炭當筆,把小詩寫在我家牆上、門上、地上,一位駐村干部發現了,就把我的事傳開了,所以大家都叫我農民詩人。”甘立敏笑著說。

談及參加《中國詩詞大會》第五季的感受,甘立敏說,這是自己第一次去中央電視台錄制節目,既緊張又興奮,除了看到各種詩詞達人的才華,還看到來自各行各業的人們對詩詞以及生活的熱愛。“我作為其中之一,也作為農民代表,很自豪能夠站上央視這個舞台,用詩詞表達和記錄家鄉的變化。”甘立敏說,除了自己,一起參與節目錄制的孫子甘潤蕾也非常興奮,他還很小,這次能夠有機會增長見識,真的很難得,“錄制節目回來,他學習積極性明顯提高了,尤其是在語文和詩詞方面,更有勁頭了。”

詩歌多數反映家鄉變化

記者了解到,在桃樹村,許多村民都對這位農民詩人印象深刻。

原因是,有時候會看到甘立敏扛個鋤頭去地裡,鋤到一半,他突然就坐下來,從包裡掏出一個小本本和很小的鉛筆,像模像樣地記錄起什麼來,偶爾還摸摸頭做思考狀。有時忘記帶小本本,就把煙盒掏開,拿裡面雪白的一面來記錄。久了,大家就發現,原來這個庄稼人在干著一件讀書人干的事——寫詩。

從2017年到現在,甘立敏前前后后寫詩近百首。記者注意到,這些詩有簡短的,也有“大篇幅”的,風格質朴寫實,多數都是反映家鄉變化的。

比如記錄自己種的脆李,他這樣寫道:“新辟田園果樹旺,春風細雨披綠妝﹔發芽不見花先露,才把珠翠挂樹上。”

又比如寫村裡發展:“桃樹的山,桃樹的水,如今的桃樹才顯美,公路處處有,鋪上瀝青油,房屋改建換新貌,白牆洋瓦新容顏……”“清明節過滿山青,大地回春日月新。昔日狹窄凹凸路,現在硬化鋪瀝青……”“桃樹版圖一片山,一道渠來一道灣。西邊農民居住散,出行坐車不方便。今日修路已通達,直接連通周家灣……”

專門寫詩紀念交通改善

記者注意到,在甘立敏這些詩裡,除了以桃樹村為創作背景,出現最頻繁的字眼,還有三個字:關門山。

“關門山,山多險,如今道路多平坦。人慢行,車跑遠,來去進出多方便。”2月8日,甘立敏在自己的微信朋友圈寫下這樣一段文字。

此前,他的不少詩裡也有關於關門山的表述。“桃樹出發去平安,路途必經關門

山。半夜起來三四點,起早摸黑大半天。趕場一天打個轉,日常購物真困難……如今桃樹享福了,架起橋梁關門山。今去平安快得很,一個鐘頭跑回還。”

2018年12月23日,他創作的《論關門山通橋》也這樣寫道:峽高水急關門山,自古以來是天險﹔如今架橋通三地,一路暢通到平安。

“2019年1月22日,關門山大橋正式通車。這首詩是在通車前寫的,表達作為村民的我,對通車的期盼和喜悅。”甘立敏告訴記者,關門山大橋通車,是平安鄉村民盼了好久的事,尤其是鄉裡的桃樹村、長坪村、向子村,原來去鄉裡辦點事,要繞道巫溪文峰鎮和雲陽上壩鄉,單面就要走4個小時。現在,關門山大橋通車,再去平安鄉場鎮,騎摩托車半小時就到,“看到通車,我能不高興嗎?一定要寫首詩紀念一下!為此,我專門在詩裡提到‘一個鐘頭跑回還’,突出交通改善對我們村民的便利。”

他還高興地告訴記者,如今村裡有了鄉村公路,汽車不僅能開到他家門口,還聯通了其他幾個社。

成立合作社帶村民增收

梁送平,是甘立敏口中提到的那位駐村干部。此前,他曾在桃樹村工作,任駐村第一書記。梁送平在接受記者採訪時說,甘立敏不只是在詩詞上有一定想法,在創業上也頗多點子,而且還是個致富帶頭人。

記者了解到,2017年甘立敏回鄉創業,一開始搞的是養殖,養的是雞苗,因為沒有經驗,效果並不好。后來,他想了一下,利用自己外出打工積攢的種植經驗,搞起脆李種植。2018年,他帶頭成立合作社並出資,十多戶村民加入進來。“村民參與合作社的形式有很多種,可以是流轉土地,獲取流轉的收入﹔也可以是加入種植,我提供種苗和技術﹔還可以是老人在合作社務工,獲取務工的收入。”甘立敏透露,在農忙期,招收工人進行施肥、除草等工作,每天給工人的報酬是100元,而招收的工人多數是留守村裡的中老年人,他們可以從事這些輕微的農活,也可以借此增加收入。

梁送平介紹,在成立合作社的同時,甘立敏去年還配合村裡帶動26戶村民開始規模種植蕉藕。蕉藕在當地產量高,再加上關門山大橋通車后帶來的交通便利,當年種植和銷售都非常成功,蕉藕畝產純收入4000多元,甘立敏賺錢的同時,也讓26戶實現了增收。

過一段時間,合作社種植的脆李就將迎來花期,雖然果樹全部挂果要等到明年或后年,但甘立敏卻充滿信心。他告訴記者,今年部分脆李將要挂果,就可以嘗到部分種植的甜頭,算了一下,等果樹豐產期到了,每畝脆李的純收入可以達到1到2萬元,“到時候,我肯定會再用詩記錄下來。”他笑呵呵地說。 重慶晚報-上游新聞記者 朱婷 攝影報道 部分圖片由受訪者提供