“爸爸,我很xiang(想)你。sui(雖)然你們走了,但是我們的心是連在一起的。爸爸,我yao(要)好好學習,天天向上……”2019年11月,在微信朋友圈的一封信令人動容。

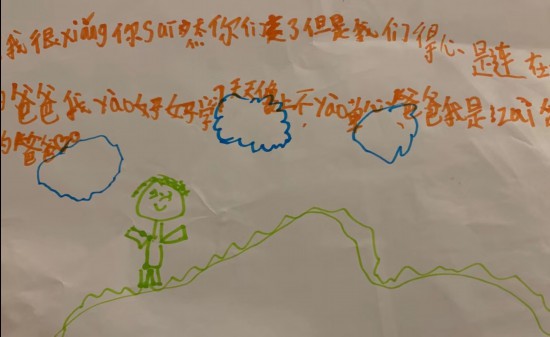

2019年11月,7歲女兒寫給劉凱的信。

這封信中的“爸爸”是成都醫學院第二附屬醫院·核工業四一六醫院普外科的醫生劉凱。2019年,36歲的他和35歲的妻子踏上四川藏區的土地,克服惡劣的自然環境,為健康扶貧寫下了重重的一筆。

不戀都市繁華 80后夫妻主動援藏

健康扶貧是脫貧攻堅的關鍵。健康扶貧開展以來,四川有無數名醫生前赴后繼奔赴藏區,切實提高當地醫療條件,改善群眾就醫環境。劉凱就是其中一人。

2018年,成都醫學院第二附屬醫院·核工業四一六醫院在院內征集醫生,報名參加對阿壩州小金縣、黑水縣的對口支援“傳幫帶”工作。這裡海拔3000多米,自然條件惡劣,劉凱卻主動報名,“我條件合適”。最終,他順利成為對口支援的一員,於2019年1月趕赴阿壩州的小金縣,挂職小金縣人民醫院院長。

其實,在劉凱做決定時,劉凱的妻子——成都市第二人民醫院超聲科的醫生,早在兩年前,也決定援藏,到甘孜州參加肝包虫病的防治工作。在劉凱出發后的2019年6月,妻子也出發前往甘孜州。

阿壩州的小金縣距成都200多公裡﹔甘孜州距成都600多公裡,開車14多個小時,同屬於高原。長期生活在平原的劉凱和妻子,剛到高海拔地區,就開始克服困難,“剛去時,走路喘著粗氣。冬天更難受,晚上必須蓋兩床被子,爐子開著、窗子關嚴,不然難以入睡。”劉凱說。妻子剛到時也出現了高反,頭痛、睡不了覺,但她笑道,“工作久了,反而慢慢就適應了。”

心底的柔軟 最牽挂7歲的女兒

劉凱的女兒今年7歲。他回憶說,當決定離開時,就一直給女兒講爸爸媽媽為什麼去支援。

當劉凱和妻子真正離開后,女兒開始顯得些許不適應。比如說,一旦劉凱假期回去再離開時,孩子就哭著說“爸爸,你不要走嘛,你再多玩一天嘛。”這時候,劉凱有些心疼。但他會告訴女兒,“我們活著不能光想著自己,這世界上還有很多需要我們幫助的人,需要醫療援助的人。爸爸媽媽做的是很偉大的事。”

劉凱告訴記者:“如果讓我重新選,我還是會這麼選,因為我做的是正確的。父母以身作則很重要,我相信,她長到了遇到需要幫助的人,也會去幫助他們。”

同樣面對女兒,劉凱的妻子顯得更為堅強,“我走的時候,女兒一直哭,但我忍住了不哭,不然孩子更難受。這段經歷對她或許是個好事情,或許她會更獨立。”

妻子手機裡的照片很多是女兒的,想念時就看一看,但她極少給孩子打電話,“怕影響她情緒”。有一次,女兒說,想用寫信的方式來表達對爸爸媽媽的愛。沒想到,孩子真寫了很多信,內容總讓劉凱夫婦心頭一暖,“每次文字差不多,畫的畫不一樣,主要表達了:爸爸�媽媽,我是世界上最愛你的人”。

精准扶貧 留下帶不走的醫療隊

回望2019年,在阿壩州小金縣,劉凱在內的6名對口支援傳幫帶醫務人員,通過組織查房、手術示教、疑難病例討論、專題講座等各種臨床帶教形式,為小金縣人民醫院培養出一批優秀的專業技術人才,緩解了當地醫療人才、技術短缺的嚴重問題,大大方便了群眾就醫,做到真正把技術留下來了。

就甲狀腺疾病診治而言,通過師帶徒,“小金縣人民醫院的蔡志軍等醫生已能熟練掌握甲狀腺疾病的基本診斷、基本治療和對手術指征的把握等。而且,醫院已常備甲狀腺疾病的常用藥物,縮短了甲狀腺功能外送報告的時間。”劉凱說。

在劉凱的帶領下,小金縣人民醫院填補了沒有甲狀腺專業科室空白。2019年5月3日,小金縣人民醫院正式挂牌“甲狀腺專科門診”,是阿壩州唯一的甲狀腺專科門診, “當地群眾看甲狀腺疾病,不用去成都等大城市醫院,到縣醫院就能看了。”

教學、門診、巡診……一年間,劉凱已經和當地群眾打成了一片,他也會在朋友圈幫貧困的牧民賣牛肉干。

2020年1月1日,劉凱的對口支援“傳幫帶”工作圓滿完成,順利回到成都,等到春節假期妻子回來,一家三口將再次團聚。

然而,對口支援傳幫帶仍然朝著偉大的目標前行。今年元旦前夕,成都醫學院第二附屬醫院·核工業四一六醫院19名醫護人員,前往小金縣人民醫院和黑水縣人民醫院,接替劉凱和同事的工作。在這裡,新一批希望的種子,帶著“不忘初心”的信念,等待破土而出。

封面新聞記者 寧芝