從《舌尖上的中國》到《流浪地球》

作曲家阿鯤:我使用最多的“樂器”是計算機

兔年春節檔,《流浪地球2》是最受追捧的影片之一,目前票房已經逼近40億元大關,殺入中國電影票房總榜前十名。與觀影感受直接相關的是,令人震撼的電影配樂,是由成都音樂人阿鯤帶領團隊制作完成的。

這並不是阿鯤在影視配樂第一次“出圈”,早在10多年前,紀錄片《舌尖上的中國》配樂就讓他的創作備受稱道和關注。從音樂蒙童,到理科高材生,再到當紅影視音樂創作者,阿鯤演繹了一段“一手鋼琴鍵盤,一手電腦鍵盤”的人生軌跡。

人物名片

阿鯤,本名陳鯤,四川成都人。著名作曲家,金牌影視音樂制作人。迄今已完成超過150個項目的配樂工作。從《舌尖上的中國》到《流浪地球》《我和我的祖國—奪冠》,再到熱播影視劇《紅高粱》的主題曲《九兒》,《覺醒年代》《鶴唳華亭》等,這些令人印象深刻的影視劇配樂均是出自他手,是亞洲首位票房破百億的作曲家。

A觀眾聽得很爽 但創作過程很磨人

2019年上映的《流浪地球》,阿鯤就擔任電影配樂,當時便連同影片一道受到廣泛好評。“第一部結束后,我就開始和主創團隊討論第二部的配樂,有些旋律很早就寫出來了,或者從第一部延續出來做了改變。”

兩部電影的配樂相比較,阿鯤覺得是一個優化的過程。“其實兩部的配樂都改了很多次的,我認為是好事多磨。”《流浪地球》中的《開啟新征程》一曲,導演要求和阿鯤自主進行的“大改”就有近20次。到了《流浪地球2》裡的《開啟新征程2》,阿鯤把原曲打碎,回到各個樂器的狀態重新來組合,聽起來既熟悉又有些不太一樣。

觀眾聽得很爽,創作過程卻很折磨人的曲子,還有《太空電梯》。“這個曲子不知道改了多少版。”阿鯤說,太空電梯這個鏡頭其實是想致敬上一部電影中從地球到太空不斷拔高的一幕,他一開始也准備“挪用”配樂,后來發現不太合適。“我們換了輕鬆的電聲,比如電子鼓這類來展現這段。大家聽到一開始的那段越敲越快的鼓聲,就好像劉培強他們坐在太空電梯裡緊張的心跳聲。”

阿鯤希望大家一聽到這段音樂,就好像自己坐著太空電梯一樣。他的努力沒有白費:一些網友說,要是聽著這段去游樂園坐跳樓機,感覺自己也能去太空。“証明大家對這段音樂還是非常有共鳴的。”

在《流浪地球2》中,人工智能機器人MOSS雖然並不由真人飾演,卻是一個推動劇情發展的關鍵角色。因此,阿鯤及其團隊嘗試了各種各樣的樂器,最后從中挑了木魚、鈴鐺等特殊的樂器。“細心的觀眾可以發現,在《流浪地球2》裡面,每當出現攝像頭的時候,都會有一個敲木魚的聲音。”

MOSS對《流浪地球2》太過重要,所以阿鯤一直思考配樂能否有發展的空間,試了各種方式,最終決定加入人聲。“在電影中我們可以看到出現攝像頭的地方一開始是敲木魚的聲音,后來變成了金屬聲,再變成電子音色的一長一短,再后來成為童聲,好像它逐步開始有了生命。”最后的童聲長音,對應圖丫丫的生命從2分鐘到了70年。

創作的部分都解決了,誰來唱這個童聲就成了問題。阿鯤對作品品質要求苛刻,一般情況下都會要求不停地錄,錄很多遍之后選出最滿意的。“這對於孩子來說還是有些痛苦的,我當時就在想這種事情就不要找外人了,隻能選自己女兒來坑了。”所以,《550W/MOSS》以及《星辰起航》裡有幾段女聲吟唱都是阿鯤的女兒唱的,小姑娘和樂隊加起來一共錄了4000多軌原始錄音,最后選出來的成品是800多軌。“不過最后呈現出的效果我非常滿意,很符合那種剛開始張嘴、呼吸、有生命的感覺。”

在創作上,阿鯤喜歡現在鋼琴或者電子合成器上彈一些主題旋律,然后再編曲制作出來,最后請大樂隊演奏。讓阿鯤驚訝的是,“音樂之都”奧地利維也納的合作樂手和指揮看到譜子上的影片名稱后,詢問他“地球現在是個什麼狀況,有沒有飛到哪裡去了”之類的問題,原來他們在國外也都看過《流浪地球》。“鑒於我們錄音時影片還沒上映,我不能給他們劇透,但是能感覺到他們在用熱情錄制音樂,這讓我很感動。”

B從電子科大到四川音樂學院“跨界”帶來創作優勢

科幻小說、科幻影視是將理性與浪漫兩種氣質高度融合,連續承擔兩部《流浪地球》電影配樂的阿鯤,成長背景正好具有這種“混搭”的因素。

阿鯤4歲開始學琴,對音樂非常感興趣。小時候在學校聽到體育老師的哨音,他就知道是一個#G、一個#F的音,於是去和老師、家長說這件事。“可他們卻對我投來了驚訝的目光,我才知道原來不是每一個人都可以聽出來的。”他還特別喜歡看電影,有次半夜起來上廁所,發現自己居然哼的是電影《教父》主題曲的旋律,這種對音樂的熱愛,當時就讓他覺得以后可能會從事跟音樂相關的職業。

“一手鋼琴鍵盤,一手電腦鍵盤”,如果說音樂是阿鯤的愛好,那計算機就是他的特長。阿鯤就讀的小學非常注重計算機教學,在那裡他第一次用計算機編程、寫代碼來創作圖案,甚至觸發電腦機箱上的喇叭。“我們在老師帶領下編程,給鍵盤設置音高,然后在計算機鍵盤上表演音樂,這算是我第一次在計算機上進行音頻操作吧。”中學期間,阿鯤曾在物理競賽和編程比賽中獲獎,考上電子科技大學讀的也是通信專業。

電子科技大學有一支大型交響樂團,4年本科,阿鯤在樂團裡歷練了4年。“那個時候看不同樂器的分譜,了解不同聲部樂器的特長和局限,后來我才知道這是一個作曲家必須經歷的階段,但正規的音樂學院現在反而難有這樣的機會,因為大家都太忙了。”之后,阿鯤又成了樂團的助理指揮,負責平時樂團的排練,這段經歷對他樂感的培養同樣幫助顯著。考研的時候,他索性報考了四川音樂學院,學習和創作音樂。

這樣的“跨界”,並沒有讓阿鯤困擾,相反在一定程度上為他帶來了優勢。“很多現代派、先鋒派的音樂,真是要靠數學好,我對學院派的那些電子音樂作曲技術、算法特別感興趣。”在創作中,他也會用計算機技術去處理一些傳統的東西,把樂器的音色做各種處理,產生更多變的聲音效果,這些都是科技來幫助藝術表達的方法。

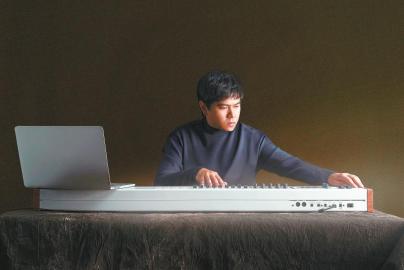

就連如今的工作環境和節奏,阿鯤都保持著一種“理工男”氣質。他的工作室裡面連一台鋼琴都沒有,取而代之的是一個像鋼琴一樣的midi鍵盤,它可以連接到計算機上,產出包括鋼琴在內的各種各樣的聲音。“對於作曲來說,當然精通越多樂器越好。我在音樂學院也學習、了解了很多樂器,但可能現在使用最多的‘樂器’反而是計算機,因為可以模擬各種樂器。所以說計算機其實是我工作的一個核心系統。”

沒有特殊情況的理想狀態下,阿鯤通常早上八點起床,九點開始工作,晚上六七點下班,跟普通上班族一樣,保持著相對恆定的工作節奏。“我比較喜歡早上來創作,思路會更清晰,早睡早起身體好,這其實就是‘理工男’的生活節奏。”

如今,阿鯤已完成超過150個項目的配樂工作,包括大量游戲音樂、影視劇音樂等,並仍在音樂影像的道路上前行。“可以說是理性與感性相結合再加上一些幻想,讓我一直都很想做一些有科技感的創作,所以我就很喜歡折騰電子合成器,也常在琢磨怎麼把傳統樂器與電子配器相結合,創作出更有意思的作品。”他說,《流浪地球》讓自己把“庫存”多年的一些想法和靈感實現出來了,覺得很有意思也很享受。

C優秀的影視配樂有獨立性能夠幫助畫面講述故事

阿鯤“出道”之初,做了不少游戲音樂、影視劇音樂,然而真正讓他“出圈”的作品,無疑是紀錄片《舌尖上的中國》配樂。2012年,這部“現象級”紀錄片一經播出,便引發廣大觀眾追捧和好評,片中食物與情感的交織令人津津樂道。

推動《舌尖》走向觀眾“心尖”,阿鯤的配樂可謂功不可沒。在音樂網站的《舌尖》原聲帶評論區,不少人留言“看《舌尖》配合音樂聽了想哭”“非常美味的專輯”﹔也有人表示:“靜靜聆聽,腦海中會神奇地生成各種劇情,補全而成一段段讓人愉悅的橋段:自由的、豐收的、喜悅的、神秘的、靜謐的……感覺太美了。”

《舌尖》的配樂,讓人聯想到“通感”這種修辭手法,似乎把視覺、味覺、嗅覺、聽覺都打通了,讓觀眾覺得渾然一體。這是怎麼做到的?阿鯤對此揭秘說,自己在創作過程中既使用了一些帶有“味覺感覺”的樂器,例如雙簧管,也設計了一些電子音色去呈現那種食物的美麗與讓人流口水的感覺。“可能也是因為我是四川人,在吃這方面還是很有想法和感覺的,所以說就把這些感覺一起融入音樂裡面去做了。”

生長於“天府之國”“美食之都”,給阿鯤帶來了實打實的便利。“《舌尖》裡面那麼豐富的食物,我也沒有機會去一個一個品嘗,很多時候就需要想象它的味道,這個時候往往就隻能去尋找記憶裡面那些家鄉美食的感覺。”

與《流浪地球》類似,阿鯤后來又承擔了《舌尖2》的配樂工作。“弦樂聽起來很獨特,很有中國韻味,這個旋律始終在我腦海中揮之不去。”擔綱《舌尖2》配樂樂團指揮的悉尼愛樂樂團負責人稱贊道,“在不同的片段裡,你能聽到同樣的旋律,但它們的處理方法又完全不同,有的時候非常有力,有時又非常甜美。阿鯤用同樣的音樂元素,有時候聽起來非常西方風格,有時又像感覺走在北京的大街上。”

這些脫離影視作品、針對音樂本身的業內人士評價,或許更能說明阿鯤的創作理念和特色。“我一直相信畫面不等於音樂,但音樂是等於畫面的。我認為優秀的影視配樂是有它的獨立性的,既能幫助畫面講述不好呈現的故事,也能喚醒大家對於影視作品的回憶,甚至產生一種共鳴。”阿鯤表示。

比如《流浪地球》這樣的科幻電影,觀眾可能會認為應該使用非常花哨的、華麗的音樂,但其實阿鯤更想表達的是人類保衛家園的精神。“當地球遇到災難時,我們第一時間想到的不是乘著太空船逃跑,而是給地球也裝上發動機,一起找尋新的安身之地。”阿鯤說,這部分音樂更多是情感上的共鳴,而不是華麗的技術手段。

因此,在阿鯤的創作中,才會不僅有《流浪地球》《舌尖》,也有《紅高粱》的主題曲《九兒》,以及《覺醒年代》《鶴唳華亭》等風格各異的配樂作品。“作為一個影視音樂工作者,我很熱愛這些項目,希望音樂跟它們融為一體。這些項目本身也很優秀,能夠帶給我很多啟發和靈感,讓我每次都創造出不同的音樂作品。”

在阿鯤看來,這就好像川菜一樣,表面上又麻又辣,但它卻不是隻有一種單一的味道,而是千奇百怪的味道中又摻雜著自己最喜歡的麻辣味。“這是我從小就喜歡的感覺,所以對我來說,在不同風格之間切換起來也就相對容易一些。”

□四川日報全媒體記者 余如波 本版圖片均由受訪者提供

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量