32載320項年度“全國十大考古新發現”

勾勒中華文明多元一體格局

|

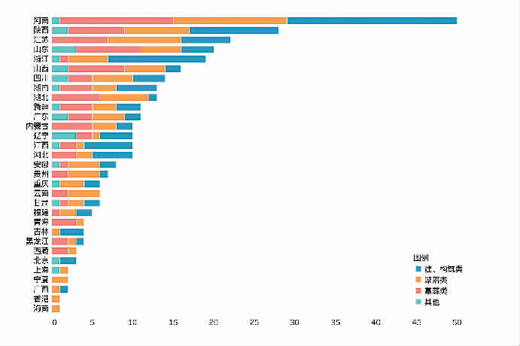

文化遺址富集量大的河南、陝西等省份,入選“全國十大考古新發現”項目數量也較多。 |

|

黃河被譽為中華民族的“母親河”。從“全國十大考古新發現”的分布可以看出,一批批重大考古成果,猶如“滿天星斗”分布在黃河流域沿線尤其是黃河“幾”字形段和中下游地區。 |

|

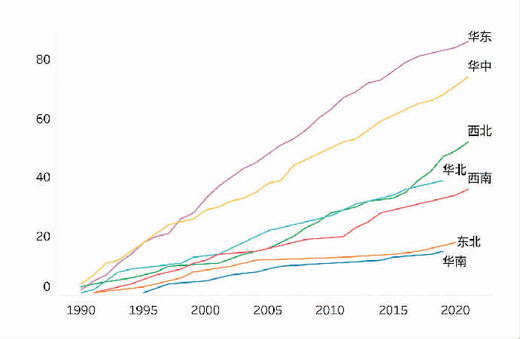

從“十大發現”入選地區的逐年分布來看,西北、西南地區增幅較大。華東、華中地區多年以來入選項目數量穩定增長,每年均有兩處以上項目入選,截至目前分別達到了86項和74項。 |

|

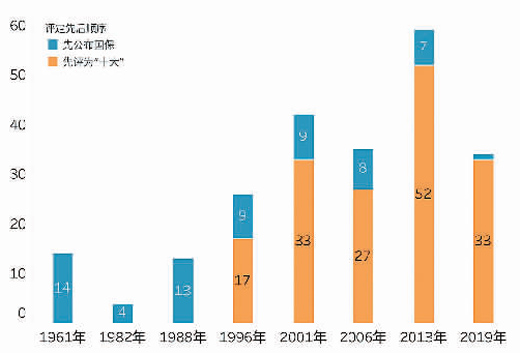

自1996年第四批國保單位公布開始至2019年第八批國保單位公布,“十大發現”的重要價值一直得到國保單位評選工作的充分肯定。在不同評選年度入選“十大發現”並在隨后的國保單位遴選中被公布為“國保”的項目佔了很大比例。 |

|

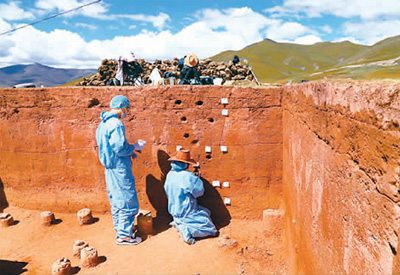

與30年前相比,中國當代考古技術也有長足進步。入選2021年度“十大發現”的四川廣漢三星堆遺址,在考古提取和文物保護中應用了大量新科技手段。 |

|

2021年度“十大發現”的入選項目時間跨度長達13萬年。 |

近日,2021年度“全國十大考古新發現”(以下簡稱“十大發現”)發布,四川廣漢三星堆遺址祭祀區、陝西西安江村大墓等10個項目入選。

30余年來,例行發布的“十大發現”提供了豐富的考古成果,使人們得以不斷深入了解人類和文明起源過程,特別是更深刻把握中華文明多元一體格局。

“十大發現”

描繪文明發展史

“全國十大考古新發現”評選推介活動始於1991年。由專家學者組成的評委會每年選出上一年度的“十大發現”。目前已經有320項考古發現入選。這些項目遍及祖國大江南北,涉及綿延悠久的人類文明發展過程,呈現了豐富多樣的考古類型。

2022年4月22日,國家文物局印發《“十四五”考古工作專項規劃》,明確新時代中國考古工作發展的目標,將“中華文明起源與早期發展綜合研究”“‘考古中國’重大項目”等列為主要任務。長期以來,“全國十大考古新發現”通過年度評選推介,展示了令人信服的研究成就。比如,湖北沙洋城河新石器時代遺址、陝西神木石峁遺址皇城台、山西聞喜酒務頭商代墓地、陝西澄城劉家窪東周遺址等入選項目,均科學闡釋了中國境內人類起源、文明起源、中華文明形成、統一多民族國家建立和發展、中華文明在世界文明史中的重要地位等關鍵問題,揭示了中華文明多元一體形成與發展過程。

重大考古項目

豫陝富集不斷延展

中國幅員遼闊、歷史悠久。從分布區位來看,從我國領土東端的黑龍江饒河小南山遺址(2019年入選)到西端的新疆阿敦喬魯遺址與墓地(2012年入選)、西藏札達桑達隆果墓地(2020年入選)以及南端的海南史前遺存,重大考古項目在我國有著廣泛分布。

入選的考古遺址,在黃河、長江流域的華北、華中、西南、華東地區有密集分布。比如,在黃河“幾”字形段和中下游沿岸散布著山西吉縣柿子灘舊石器時代遺址、山西中西部的柳林高紅商代遺址、河南靈寶西坡新石器時代大型墓地、河南鄭州西山仰韶文化城址、山東城子崖龍山與岳石文化遺址等。在長江沿岸有大量古文化遺址,比如,四川宜賓石柱地遺址、湖北雞公山遺址、江蘇省張家港市東山村遺址等。這些均是黃河、長江流域孕育文明的重要實物見証。

在持續發布“十大發現”的30余年間,我國歷史遺存密集地區的考古成果非常豐富,重大發現迭出。從歷年評選推介項目可以看出,文化遺址富集量大的河南、陝西等省份,入選項目量也較多。河南是公認的地下文物大省,幾乎年年有項目入選,2007年更是有多達5個項目一同入選。陝西也多次出現年度入選兩個以上項目。河南和陝西,共計有78項考古成果進入歷年“十大發現”,約佔到總量的24%。

在2015年前后,重大考古成果出現了新的分布趨勢。“十大發現”的空間分布更趨廣泛,多年未有項目入選的省份,如吉林、黑龍江、北京、寧夏等都有新考古發現入選,海南則以“沿海地區史前遺存”在2015年入選“十大發現”,實現了該省在此方面“零”的突破。

從地理區劃空間來看,我國西北地區入選的“十大發現”數量增幅最大。截至2005年時,西北地區還隻能列出16項成果﹔但到2015年,入選總數就上升至33項,到2022年總數達到52項,呈現每5年就有階梯式增長的態勢。西南地區在2011年后出現較大增幅,近年來每年均有1項以上入選,目前已達到36項。考古工作在地理空間的不斷拓展,豐富了我們對祖國遼闊疆域上不同文化的認識,也擴展了我們對於古代中國的了解。

先秦考古成果

佔半壁江山

從歷年“十大發現”可以看出,舊石器時代、新石器時代、夏商周時期的考古成果約佔到總量的55%。這其中包括世界遺產浙江良渚古城遺址和殷墟、被譽為“中國文明的前夜”的陝西石峁遺址、“夏都”河南二裡頭遺址以及四川的三星堆遺址、金沙遺址等。這些均是在“中華文明探源工程”“考古中國”重大項目推動下取得的重要成果,對於展現中華文明多元一體格局、解釋早期中國形成和發展的整體面貌具有重大意義。

秦漢以后入選“十大發現”的遺址、墓葬項目數量雖然略少,但基本覆蓋了主要歷史時期。其中漢代考古成果最多,達到37項,南北朝(14項)、唐(16項)、宋(17項)、遼(7項)、明(10項)時期成果也相當可觀。歷史延續時期較短的秦(公元前221年以后)、魏晉、隋、五代、金、元以及近現代也有項目入選——“十大發現”已能大致勾勒出中華文明綿延不絕的時空序列。

越來越多的考古成果讓真實的歷史信息更加清晰、全面、真實地呈現在公眾面前。比如,2021年備受矚目的“陝西西安江村大墓”,確定了漢文帝霸陵的准確位置,更正了“鳳凰嘴”為漢文帝霸陵的傳統認識,解決了西漢十一陵的名位問題。2019年的“廣東‘南海I號’南宋沉船水下考古發掘項目”,滿滿的船貨再現了南宋手工業經濟和貨運交通的發展盛況,彰顯了南宋時期中國與周邊區域海上經貿活動的繁榮景象,是古代“海上絲綢之路”繁盛的歷史見証。

入選項目

類型豐富、成果豐碩

320項“十大發現”入選項目涉及的類型非常豐富,既有帝王陵寢、諸侯王(后)墓、貴族墓等,也有聚落址、洞穴遺址和城址、建筑遺址。進入21世紀,聚落和建、構筑類的入選項目數量明顯多於墓葬類。在2022年度評選結束時,墓葬類項目總計89處,聚落類和建、構筑類項目則都達到103項。這客觀反映出,在理論、方法、技術不斷進步的前提下,考古工作者對聚落遺址、城址、建筑基址的研究不斷深入並取得重要成果。

“十大發現”見証中國考古事業在研究、保護、展示領域的不斷進步。在這30余年間,中國文物保護領域和考古工作者對古代遺跡的功能、性質、價值的研究不斷深入,伴隨著科學技術手段的不斷發展,考古工作的對象和范圍也得以不斷拓展。近年來,有更多的水下遺址、礦冶遺址、水利設施等新類型入選,比如,剛剛入選2021年“十大發現”的軍事設施遺址“新疆尉犁克亞克庫都克烽燧遺址”等,都極大豐富了“十大發現”的項目類型,也拓展了考古項目的研究維度。2010年入選的“湖南永順老司城遺址”已於2015年被列入世界文化遺產,河北張家口太子城金代城址的考古、保護、展示工作為北京冬奧會增添了文化底蘊,遼寧庄河海域甲午沉艦遺址(經遠艦)水下考古調查成為愛國主義教育的重要實物見証﹔四川彭山江口沉銀遺址考古項目、廣東“南海I號”南宋沉船水下考古發掘項目、四川廣漢三星堆遺址祭祀區考古項目,採用不同方式及時展現考古工作現場和考古人的日常工作……這些成果在全媒體傳播時代讓更多公眾接觸到文化遺產保護的最新信息,拉近了考古、文物與公眾的距離。

“十大發現”

是“國保”的儲備庫

“十大發現”為全國重點文物保護單位提供了豐富的“候選”名單。據不完全統計,320項“十大發現”中,目前已有不少於227項被公布為全國重點文物保護單位,約佔到總量的71%。而這一數字也無疑會在后續公布新批次“國保”中被繼續刷新。

早在1961年,我國就已將一定數量古遺址、古墓葬被公布為國保單位,這些重要的文化遺址在后續的考古工作中又有新的重要發現,這些成果也在“十大發現”中得到體現。鄭韓故城是第一批國保單位,其在1997年、2017年均有新發現並入選“十大發現”。同為第一批國保單位的雲岡石窟、遼上京遺址、漢魏洛陽城也因在后續考古工作中的重要發現而分別在2011、2012、2015年入選。這樣先成為國保單位、后又有重大發現而被入選“十大發現”的總計達到65項。

從另一個角度看,自1996年我國公布第四批國保單位開始,先進入“十大發現”、隨后又被公布為國保單位的項目比比皆是。1995年,出土“五星出東方利中國”織錦護帛的新疆尼雅遺址進入“十大發現”,1996年即被公布為第四批國保單位﹔出土中國文化遺產標志“太陽神鳥”的四川金沙遺址於2001年進入“十大發現”項目,隨后於2006年被公布為第六批國保單位﹔2009年“十大發現”中備受關注的河南安陽曹操高陵,在2013年被公布為第七批國保單位……這樣因有重大發現入選“十大發現”、后被公布為國保單位的項目多達162項。可以說,“十大發現”是“國保”的“優質儲備庫”。

陳 凱:清源視野(北京)文化咨詢有限公司數據中心主管。研究方向為遺產保護管理與數據分析。

(本版制圖:陳 凱 照片來源:國家文物局網站)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量