既能飛天入地,又管穿衣吃飯

——從四川19個國家級工業遺產項目看“蒸汽機”如何推動技術進步

燊海井。

200多年前,英國人瓦特發明了蒸汽機,通過機器化生產和技術進步,大幅提高了生產力和經濟效率,進而推動了人類社會的發展進程。在四川工業發展史上,也有不少推動技術進步的“蒸汽機”。它們曾經是工業發展中的先驅力量,經歷時代變遷后,成為留在記憶中的工業遺產。那麼,工業遺產以前是如何推動技術進步的?對我們的社會生活產生了哪些影響?

日前,記者從四川省經濟和信息化廳獲悉,第五批四川省工業遺產申報工作已於4月底啟動,這是時隔兩年后再次啟動評選,將進一步擴大四川工業遺產的保護范圍。截至目前,四川共有19個國家級工業遺產項目,總量在全國各省份中位居第一。

A遺址畫像輕重工業,見証四川技術進步

工業遺產中藏著四川工業發展的歷史印記。從遺產類型來看,輕工業和重工業都有涉及。其中,輕工業主要以白酒、鹽、醬油、紡織等產品為主,為穿衣吃飯“代言”,主打生活的必需和基礎。這些基礎款的工業遺產,大多數從小作坊發源而來,發展歷史可追溯上千年,見証了蜀中先民從農業向手工業再到大工業發展的進程。

宜賓五糧液釀酒窖池群及附屬建筑於2018年被評為國家級第二批工業遺產,也是四川最早入選國字號的工業遺產之一。這裡的老作坊、老窖池從明朝洪武元年(1368年)使用至今,年份最久的已逾650年,古窖泥中含有豐富的功能微生物,通過“以糟養窖,以窖養糟”長期迭代進化,賦予五糧液經典優雅的古窖濃香。

評選工業遺產的一條重要指標是:“工業生產技術重大變革具有代表性,反映某行業、地域或某個歷史時期的技術創新、技術突破,對后續科技發展產生重要影響。”記者梳理發現,四川的19個國字號工業遺產,含“技”量十足。

在漫長的發展歷史中,不斷變化的環境,倒逼人類研究新技術、開發新工藝,在成就工業發展的同時,又反過來推動社會進步。自貢鹽業歷史悠久,從東漢時期開始產鹽,井鹽鑿井、取鹵水制鹽已有2000多年歷史。到清朝道光年間,淺層黃鹵被開發殆盡,幾個農民向深層發起挑戰,運用杠杆原理,一腳一腳蹬踩沖擊打井的木碓架,鑽具依靠重力沖擊井底岩石,在13年間鑿出了人類第一口千米深井,不僅找到了品質更好的鹽鹵,還意外採出了天然氣。

如果說衣食相關的工業遺址是四川工業發展的古代史,那麼,研發生產國之重器的重大項目,則是四川工業發展的近代史。

新中國成立后,隨著“一五”計劃、大小“三線建設”的推進,四川重工業布局不斷集中。其中,東郊記憶、攀鋼工業遺產、鬆花嶺航空發動機高空模擬試驗基地、核工業585基地舊址、中國工程物理研究院院部機關舊址等,都是這一時期的典型代表。

“在這些遺產中,不少是當時國家的重大項目。通過項目的布局,帶動了四川上下游產業的發展,為四川工業打下了堅實基礎。”省經濟和信息化廳相關負責人表示,這些遺產在科技方面有很強的代表性,項目本身就是為破解重大技術難題而建的,而且,在建設過程中也不斷刷新歷史,實現了一批“零”的突破。

以攀鋼工業遺產為例,它建成於1970年,是完全依靠我國自己的力量建設並發展起來的鋼鐵企業。在建設中,匯集了我國最優秀的科技工作者、冶金專家、制造專家、土建專家等,結束了中國西部沒有大型鋼鐵企業的歷史。經歷半個多世紀的發展,攀鋼從單一鋼鐵資源開發轉向釩鈦資源綜合利用發展,不斷推動技術迭代與創新,成為鋼鐵工業技術進步史上的“活化石”。

B遺產群像工業技術,不斷創造新生命力

歷經時代變遷,一些工業項目退出歷史舞台,並在當下換了一種身份,在工業旅游隊伍中“集結出戰”,不斷創造新的生命力。讓我們一起走進其中的部分遺產,看它們在工業技術進步的舞台上,曾經演繹了怎樣的精彩。

航空發動機高空模擬試驗基地舊址

關鍵詞:飛天

所在地:綿陽江油市

飛機能不能上天,首先需要在地面做試驗。我國第一座航空發動機高空模擬試驗艙誕生在四川江油。

高空台,即航空發動機高空模擬試車台。研發先進航空發動機,必須在高空台上進行大量試驗。高空台是一個龐大的系統工程,技術難度高、設備種類多、投資消耗大,而且技術指標極為苛刻。整個系統要面對溫度、壓力等指標變化帶來的一系列技術問題。

投用以來,這裡先后承擔了40多個型號、近200台次航空發動機的科研試驗和國家鑒定試驗,為我國航空武器裝備的建設和發展作出了重大貢獻。基地被評為“1995年全國十大科技成就之一”,並獲得國家科技進步獎特等獎。

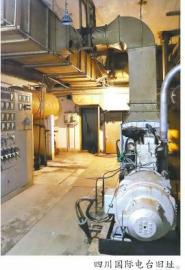

四川國際電台舊址

關鍵詞:入地

所在地:眉山市東坡區

在四川,有一道“永不消失的電波”,它就是四川國際電台。

1965年,四川國際電台正式在川開工建設。作為國家戰備短波通信電台,它承擔著國家與世界各國使館信息互通任務,在抵制敵對勢力反動輿論宣傳等方面發揮了重要作用。

上世紀70年代,國外對中國實施了技術封鎖,四川國際電台最多時聚集了300多名技術人員,在“黑暗”中求索,依靠自身力量,破解了當時最先進的馬可尼電報設備核心技術。1971年,在基辛格秘密訪華期間,四川國際電台承擔了重要的信息保障工作。

走進位於地下的四川國際電台舊址,立刻就能感受到扑面而來的歷史氣息。坑道幽深曲折,可防500磅穿甲彈,並且防爆、防毒、防潮、防原子能輻射,可最大程度保証收信機房不受電磁干擾。

南充六合絲博園

關鍵詞:穿衣

所在地:南充市高坪區

這裡既是工廠,也曾是亞洲最大的繅絲企業。六合絲博園源自於1912年張瀾先生在高坪區創辦的六合絲廠。早在1928年,絲廠就購置了蒸汽鍋爐和發電機,首次用蒸汽煮繭繅絲和點燈照明,在當時的紡織工廠中獨領風騷。

有了最先進的設備,才有可能造出最好的絲綢。六合生產的金鹿牌生絲獲得過首屆巴拿馬國際博覽會金獎。六合絲廠先后經歷11次更名,歷經百年,發展成為集絲綢生產、工業旅游、文化創意、品牌營運為一體的大型絲綢企業,2021年成為第五批國家工業遺產。

作為國家級工業遺產,這裡的特別之處是至今仍在持續生產。正因為它持續生產和保持活態經營,被稱為中國絲綢工業的“活化石”。

先市醬油釀造作坊

關鍵詞:吃飯

所在地:瀘州市合江縣

醬油是中國傳統的調味料之一,靠著咸香鮮美的口感,為中餐增色添香。四川赤水河下游的瀘州市合江縣先市鎮,利用獨特的地理位置和氣候溫和、日照充足等自然條件,於清朝光緒末年建造了醬油發酵場。

先市醬油最大的技術特色,是長周期晒露發酵。在老作坊旁邊赤水河畔約45°的山坡上,排列著600多口百年以上的晒露缸,非常壯觀。在每口缸裡,都是經過浸泡、蒸煮、加豆料面粉和曲之后的黃豆,在這山坡上經過日晒夜露整整3年,充分發酵以后,才能提取醬油。

先市醬油傳古法釀造至今,其傳統釀制技藝被列入國家級非物質文化遺產,被譽為中國醬油傳統釀造的“活化石”。

□四川日報全媒體記者寇敏芳

圖片均由受訪者提供

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量