博物館如何變身“第二課堂”?

成都自然博物館內學習自然知識

博物館已成為市民科普文化教育的“大眾課堂”

近日,中國科協公布了474家2021-2025年度第一批補充認定的全國科普教育基地,成都共有12家單位成功入選,其中,包括成都金沙遺址博物館、成都理工大學博物館、成都中醫藥大學博物館、華西口腔健康教育博物館4家博物館。

博物館是“保護和傳承人類文明的重要殿堂”,也是“一所大學校”。黨的二十大為推進博物館高質量發展,建設世界一流博物館指明了方向、提供了強勁動力。

作為“博物館之城”,成都的博物館事業發展已走在全國前列。近年來,在場館與各種展覽不斷“上新”的同時,成都各大博物館也致力於不斷創新和完善文博服務,為市民的文化科普教育打開了又一扇窗。

創新形式內容 展廳成為校外大講堂

11月23日,備受期待的成都自然博物館正式開門迎客。開館當日,現場吸引了不同年齡段的觀眾前來參觀。成都理工大學地質資源與地質工程學教授傅恆帶領著他的學生們來觀展,在一樓的“地質環境廳”,傅恆拿起激光筆指向展台中的岩石,開始認真地為同學們介紹沉積岩、變質岩和岩漿岩的性質,直接將展廳變為一個校外的地質大講堂,也吸引了不少游客在他身后傾聽講解。成都理工大學沉積地質研究院教授、校博物館籌建工作組常務副組長歐陽輝在受訪時強調:“自然博物館的服務對象是全年齡段的,我們不僅要服務好青少年兒童,還要努力成為成人終身學習的‘第二課堂’。”

隨著博物館參與社會的深度日益加強,博物館已成為青少年汲取城市歷史文化滋養、培育優秀意志品質的重要場所。近日,“2022年度全國文博社教百強案例名單”公布,成都武侯祠博物館“三國書院”社教項目、成都杜甫草堂博物館“草堂耕詩 四季研學——中小學生研學實踐教育項目”、成都金沙遺址博物館“我來金沙講堂課”教育項目入圍。文旅融合、“講座+展覽”“研學+展覽”等新玩法已經成為博物館的常態化教育模式。

讓博物館成為一座沒有圍牆的大學校,成都博物館的一個嘗試是與學校建立常態化合作。成博長期為學生團隊提供教育活動,一方面建立了學生團隊預約機制,設有專人負責學生團隊的預約,為其提供免費的參觀講解服務,並根據學生需求配備主題研學活動﹔另一方面也嘗試著走進校園,向學校贈送博物館課程的同時,深度挖掘博物館資源,與學校共同進行主題課程研發。今年,成博聯合川渝兩地近20家文博單位,以及多所成都市中小學校,共同推進實施“巴蜀文化進校園示范項目”,編撰出版了面向中小學生的巴蜀文化普及讀本《我的家在巴蜀》,將巴蜀文化融入常態化的教學中。“這本書太棒了!一點都不難懂,圖片也超美!”在新書發布會現場,一位青少年讀者興奮地說,“很驕傲,原來咱們四川這麼厲害!”小讀者們意猶未盡,紛紛表示自己會為同學朋友推薦該讀本,同時將繼續深入學習巴蜀文化內涵,傳承和弘揚巴蜀文化精神。

展覽應接不暇 課本上的人物變得更立體

一組來自成都博物館的數據顯示,作為西南地區最大的城市綜合博物館,成都博物館近年來圍繞博物館高質量發展要求和建設“具有全球知名度的國際大都市博物館”的目標,著力塑造以“輝煌成都”“多彩文明”“藝術典藏”三大系列特展品牌為抓手的展覽展示策略,6年來推出的60余場展覽,吸引觀眾1300余萬人次。眼下,“百年無極——意大利國家現當代美術館藏藝術大師真跡展”作為成博的又一重磅特展,持續刷屏成都人的朋友圈,展出作品橫跨浪漫主義、現實主義、印象主義、立體主義、超現實主義等10余個流派,連綴起歐洲近百年波瀾壯闊的藝術史,為蓉城觀眾帶來了一場西方現當代藝術的盛宴。

逛博物館究竟能對孩子帶來多大的影響呢?在金沙遺址博物館,“珍·藏——英國V&A博物館館藏吉爾伯特精品展”上的歐洲社會生活風情,給觀眾帶來了耳目一新的觀展體驗。家住文化宮附近的陸思平是位文博愛好者,在展覽開幕的第一天,就迫不及待地帶著孩子到現場參觀。“有洛可可風格宴會廳,還有異形牆面演繹的羅馬斗獸場,加上大幅燈箱、視頻投影等裝置,讓展廳藝術氛圍非常濃厚。”陸思平說,“孩子對歷史和藝術都很感興趣,將來想做設計師,我覺得這些展覽對於他的審美培養有著很大的幫助。”

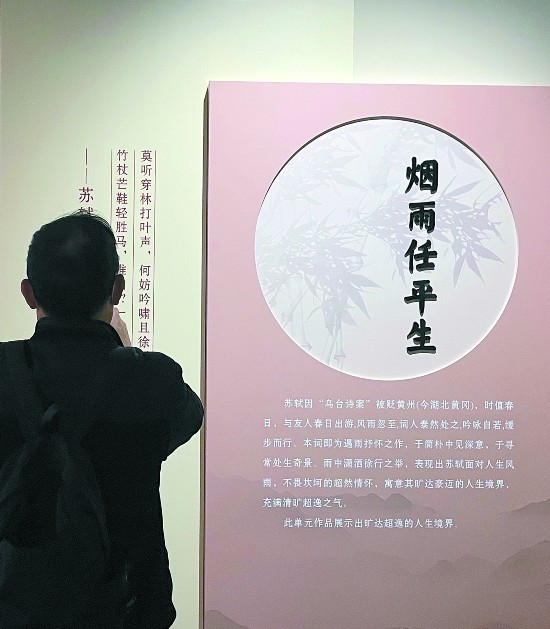

“這次的展覽,讓我認識到了一個立體生動的蘇東坡。”市民黃倩在四川博物院參觀了《高山仰止 回望東坡——蘇軾主題展》后激動地說。蘇軾一生仕途多變,曾多次到陽羨,對於當地十分喜愛,欲在此買田養老,故作《陽羨帖》委托友人買地。帖中行書字體剛健而婀娜,清逸脫俗,有出塵之風骨。黃倩在展台前駐足良久,細細觀看,“通過展覽深入了解了蘇軾平生經歷之后,我才真正懂得了他的詩詞中所飽含的東坡精神和人生哲理。”

延伸服務半徑 提供優質的文化生活空間

如今,文博行業日新月異,一成不變的展覽顯然無法滿足觀眾的需求。博物館用一系列的舉措去延伸公共文化服務的半徑,讓越來越多的觀眾選擇來到博物館尋找詩與遠方。

近年來,全國各文化場所都加快了線上數字博物館的發展,博物館也解鎖了看展新方式。武侯祠博物館推出的線上博物館,包括數字實景展廳、數字文化之旅、三國英雄數字魔牆等板塊,並運用“街景視圖”技術,實現了全景360度線上游覽﹔金沙遺址博物館上線了融合VR精靈導覽、雲展覽、3D文物、音視頻、直播和H5網頁於一體的“金沙雲觀展平台”﹔成都永陵博物館開設的“網上展廳”,讓觀眾能夠身臨其境地體驗一把現場陵墓舊址的“雲探秘”……

11月21日,2022年四川省文旅公共服務高質量發展“四個一批”項目推薦結果正式出爐,成博3個項目成功入選。在此次評選中,成都博物館新館建筑空間獲評“優秀空間”。65000平方米的建筑主體設計取自成都平原“西山”意象,由2萬余塊金色銅板和沖孔板按不同角度拼接而成,搭建富有層次感和抽象幾何感的建筑結構,配合藍綠色玻璃,凸顯“金鑲玉”的整體外觀特點,東側大面幕牆玻璃為館內帶來充足光線。自開館以來,建筑內部也進行了多次優化,特別是在五、六層打造了“LOOP空中藝術沙龍”品牌空間,包含“沉浸式悅讀空間”“親子吧”“皮影廣場”“藝術長廊”,為市民提供了優質的文化生活空間,充分發揮“都市博物館”和“城市會客廳”的示范作用。

另外,“成都博物館智能票務系統設計方案”還在四川省委網信辦主辦的“2022四川省網絡綜合治理數字化應用場景優秀解決方案征集活動”中,從全省60余個設計方案中脫穎而出,成功獲評。成博相關負責人介紹,近年來,為實現票務預約、數據收集和監管、疫情防控等多方面的實際功能,成都博物館特別提升票務系統,與“四川天府健康通”數據對接的智能票務系統與省大數據中心實時通信,“一鍵”解決售票、檢票、管理的問題,智能化服務觀眾,降低場館人力、資源投入,提升場館業務管理水平。“接下來,成都博物館將繼續努力,在實現自身高質量發展的同時,持續為公眾提供更加優質的社會文化服務。”

成都日報錦觀新聞記者 吳雅婷 實習記者 王茹懿 文/圖

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量