成德眉資:探尋四地生態之美 共筑高品質生態圈

11月3日,為感受成都、德陽、眉山、資陽四地生態文明建設新成果、綠色低碳發展新成效,進一步加強交流互促和擴大四地生態文明建設影響力,合力講好成都都市圈生態文明故事,10余家主流媒體一同參與了為期2天的“共筑高品質生態圈 共繪都市圈藍圖”媒體採風活動。

採風活動現場。成都市生態環境局供圖

“智慧蓉城” 生態環境精細化、科學化管理

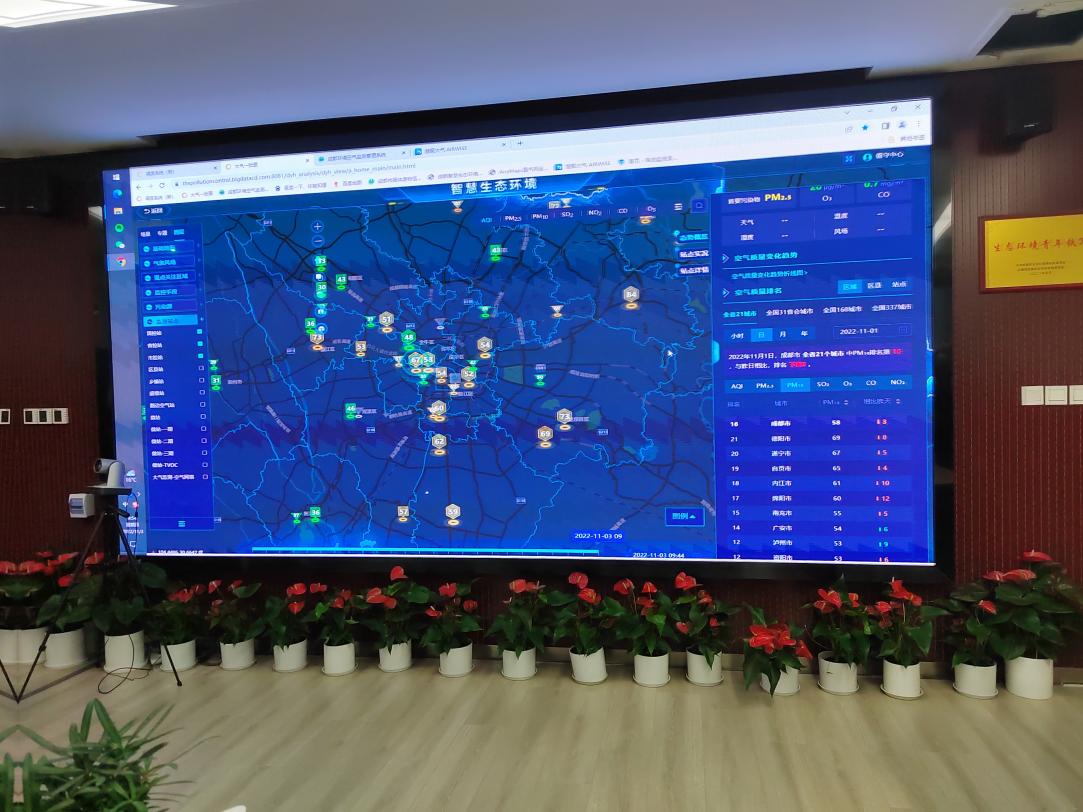

11月3日上午,記者團來到此次活動的第一站——成都市生態環境指揮調度中心。走進調度中心,首先映入眼帘的便是牆上的那塊藍色的電子大屏,屏幕上成都市域地圖上的不同點位標注著不同顏色的數字。點開其中某個點位,可實時調取監控畫面,由平台分析該點位是何原因引起的污染值偏高。

智慧系統電子大屏。孫悅供圖

“大氣污染監測、溯源是難題。”成都市環境應急指揮保障中心主任賈濱洋說,數治環境大氣系統通過整合各類監管數據,傳統巡查,並結合走航、激光掃描、遙感、電力報警等科技手段,建立了智慧生態環境、智慧工地、智慧水務等平台,主要負責大氣、水、土(醫廢)、應急、環督等各類業務平台值守和指揮調度工作,形成了可視化、系統化、高效化的工作體系。

據了解,在今年新冠肺炎本土疫情出現后,成都醫廢數量不斷增長,給醫廢的處理工作帶來很大問題。調度中心堅決扛起責任擔當,第一時間啟動24小時應急響應機制,逐步完善了醫廢調度機制。及時調度並協調處置單位開展轉運處置工作。同時新增醫廢管理系統、污染防治調度系統值守調度工作,中高風險區及隔離酒店電話詢訪工作,12345平台醫廢專題投訴處理工作。

調度中心完善指揮調度機制,通過優化整合、信息共享,有效匯集全市各類環境監管數據,全方位感知全市生態環境態勢,對發現的環境問題能夠快速形成治理措施並在限期內完成閉環整改,同時動態掌握治理措施效能並及時做出調整,實現技術方法、感知能力與治理措施相結合,不斷推進全市生態環境治理能力和治理水平現代化。

廢棄資源“再生” 助力生態低碳循環

風過葉落,綠化修剪,這是經常在城市中看到的場景,而這些枝葉並不會像人們以為的那樣被環衛工人清理進垃圾桶,而是運輸到位於金牛區天回鎮街道白塔社區七組的金牛區綠化再生資源利用基地。

該基地生產車間內設置槽式推翻機、鏟車喂料倉和專用發酵槽等生物發酵專業設備,以及碳吸附和噴淋塔等環保設備。綠化廢棄料通過二次機械破碎、粉碎、發酵或壓制等生產工藝,生成淤泥中和劑、發酵有機肥和生物質燃料棒。

有機肥(左)和燃料棒(右)。孫悅供圖

據悉,該基地這種園林綠化垃圾再利用的方式是成都市首家針對園林垃圾和大件木質廢棄物的資源再利用項目,“與傳統處置方式(填埋、焚燒等)相比,淤泥經過中和酸鹼度后再排出,對環境更友好,用落葉做成的燃料棒可以有效減少顆粒物排放、氮氧化物排放、二氧化硫及二噁英等有毒有害物質,確保了不對周邊環境產生環境污染。”金牛區綠化再生資源利用基地相關負責人說。

基地每年可處置利用綠化廢棄料約10000噸,產出相關衍生產品約4000噸,運營公司能取得一定的經濟效益。這種用“生態辦法”解決“綠色垃圾”的新路子,也帶來了社會、經濟“雙收益”。

東坡城市濕地公園 構建自然的多層次植物景觀

白鷺成群,大片的蘆葦、蒲草在風中盡情搖曳,清澈的湖水下,苦草、水蘊草等植被直立水中。這是眉山市東坡城市濕地公園裡各類植物景觀帶給採風團視覺清新的體驗。這片3500畝左右的濕地,在城市中起到了淨化生態、保護生物多樣性等作用。

2021年8月27日,東坡城市濕地公園。成都市生態環境局供圖

東坡島的開發建設始終圍繞“讓老百姓共享城市發展成果”這個主題。據了解,東坡島最早規劃居住7萬多人,到現在減少到2萬人,這個數字的改變是眉山市委、市政府為最大限度保護眉山生態環境、為市民營造最好居住環境的真摯誠意和先進理念,而這種“舍”與“得”,在東坡城市濕地公園建成后讓老百姓體會到了實實在在的好處。

公園植物群落摸擬自然濕地植物的組成及分布狀態,合理搭配各種陸生植物、水生植物以及優選鄉土樹種,構建成自然的多層次植物景觀。東坡城市濕地公園現有生態類、文化類、休閑類共32個游憩景點,已成為眉山市的城市新生態體驗場所。

“傳統農民”到“產業工人” 轉型升級促環保

不僅需要保護好綠水青山,更要讓綠水青山變成“金山銀山”。從眉山市出發,驅車142公裡,採風團到達資陽市樂至縣現代蠶業產業園,首先映入眼帘的是一望無際的桑樹園。

樂至蠶桑生產歷史悠久,是縣域經濟的特色主導產業。在推進桑園發展過程中,樂至縣堅持“綠水青山就是金山銀山”的理念,力促蠶桑產業轉型發展、綠色發展、健康發展。大力發展蠶桑特色產業,積極推進“中國桑都”建設,樂至走出一條農旅融合綠色產業之路。全縣發展家庭農場186家,戶均桑園66畝,每戶每年純收入7萬余元,實現了“傳統農民”到“產業工人”的升級蝶變。

“我們採用機械化、智能化養殖,測土配方施肥,病虫害綠色防控,蠶沙堆肥還田等新技術,削減單質化肥和農藥使用量30%,實現了綠色、有機、生態,著眼可持續發展。”該產業園相關負責人說。

利用轉基因技術生產的有色蠶絲。孫悅供圖

告別“礦山經濟” 擁抱“美麗經濟”

不只是樂至縣進行了轉型升級,德陽市綿竹市的一個小鎮也成功轉型。

清平轉型發展。王平供圖

行車前往清平鎮,在河對岸便看見一排涂成各種顏色的充滿童話色彩的房子,房屋外牆上還繪著各式各樣的動畫涂鴉。

德陽市綿竹市清平鎮原是一個因礦而生、因礦而興的小鎮,2017年,小鎮開啟轉型之路。5年來,清平鎮搖身一變,實現了礦區變景區、顏值變產值、家園變花園的轉型發展,建成小火車觀光環線、7個旅游綜合體,全鎮吃上“旅游飯”的商戶從8戶增至200余戶。建景區、增產值、創業態,綠色打底,小鎮開啟轉型升級“加速度”。

“我們把全鎮當作一個景區來規劃,把村庄當作景點來設計,把庭院當作花園來改造。”清平鎮相關負責人說。

縱觀德陽全市,近年來,該市加大重點行業智能化、清潔化、低碳化改造力度,促進傳統產業綠色轉型升級,以綠色打底,樹立城市競爭新優勢。

從各自發力到協同共治

四地攜手構建綠色生態發展格局

眉山市青神縣,有一座以竹為主題的竹林濕地公園。公園以竹林景觀為基底,以東坡文化和竹文化為背景,以青神竹編為特色,汲取中國古典園林之精髓,融入川西園林風格。

“整座公園通過匯集農灌尾水引入濕地,經過生態淨化后排入自然水域,對修復河岸植被生態環境、提高水域生態指標、改善水質等起到了積極作用。”該公園相關負責人說。

德陽市綿竹市以大熊貓國家公園設立為抓手,完善生態保護機制,啟動大熊貓國家公園創新示范區的建設。同時,精細開發特色種植業,培養特色農產品,發揮生態功能,放大生態優勢,堅持農業強基。

近年來,成德眉資四地從各自的特色資源稟賦入手,開展了多元化的綠色探索。從各自發力到協同發展,2021年,隨著成都都市圈建設的提速,成德眉資四市“抱團”聚力,四地在大氣治理、生態建設、污染防治、聯合執法、信息共享等方面開展了諸多合作,有力地助推了生態環境同城化、一體化發展。

“接下來,我們還將繼續展開建立成德眉資空氣質量預測預報中心,探索區域大氣污染聯防聯控聯治的科學路徑等工作,進一步促進成德眉資生態環境協同治理。”成都市生態環境局相關負責人介紹。

四地不僅在生態共治上發力,也在生態共建上加速。成德眉資四地共建龍泉山城市森林公園,培育打造同城化綠色發展示范區。據悉,資陽市部分區域將作為成都龍泉山城市森林公園協同區,打造資陽(樂至)苗木花卉繁育基地,為龍泉山城市森林公園提供苗木花卉。

類似互動在未來將有更多呈現。據了解,成都都市圈將構筑多層次、網絡化、功能復合的生態空間格局,開展生態共建環境共治,一起探索生態價值轉化之路。(孫悅)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量