新網銀行:為新市民排憂解難的數字普惠之道

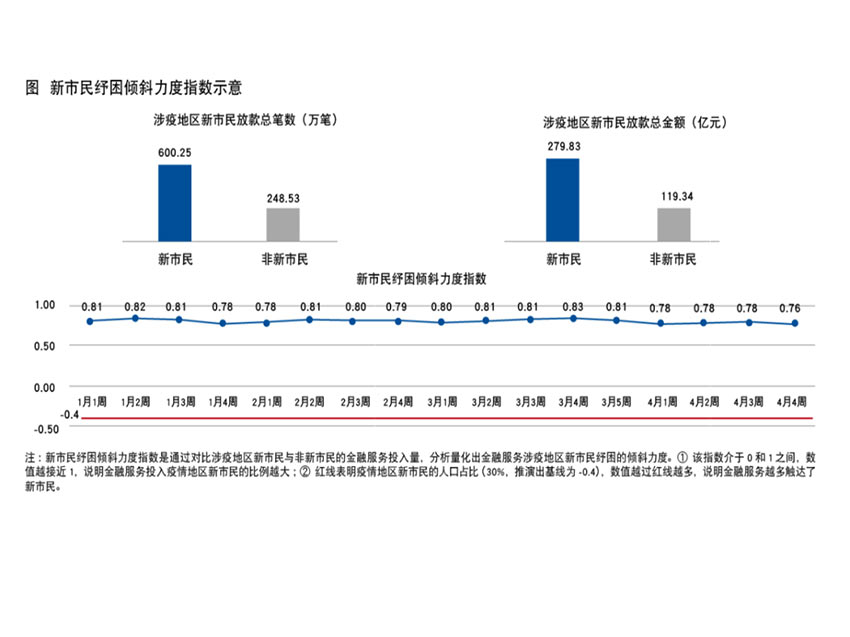

新市民紓困傾斜力度指數示意。新網銀行供圖

2022年以來,疫情的反復成為我國銀行業的重要挑戰,金融紓困成為包括民營銀行在內的各大金融機構的首要任務,新網銀行在人行成都分行及成都營管部、四川銀保監局的指導和統一部署下,結合自身的業務特點和用戶特征,以“零售信貸+小微企業貸款”的雙重性業務布局,堅持民生紓困和復工紓困雙向發力,以服務新市民群體為主要切入口,不斷加大金融投放力度和產品服務深度,為那些“過去無積蓄”“當期無收入”“沒有抵押物”“活動受限制”的新市民,提供有溫度、有力度、可持續的數字普惠服務。

金融紓困進行時,民生紓困和復工紓困雙向發力

加大對小微企業和個體工商戶等市場主體紓困解難、企穩恢復的金融支持,是穩增長、穩市場主體、保就業的重要任務,是踐行金融工作政治性、人民性的重要體現。新網銀行作為第三家獲得全國展業資格的民營銀行,兼具民營企業和金融機構的背景,肩負著補位普惠金融、促進民營經濟發展、優化銀行業競爭結構、改善中小微企業及“三農”金融服務等重要使命。

根據信貸大數據調查,新網銀行發現,在發生疫情的一些城市中,借款客群中的新市民群體佔比顯著升高。其中,主要服務於制造業、建筑業等傳統勞動密集型接觸性產業的新市民群體受到的影響更為明顯,這類用戶的用信需求整體擴大,但借貸的筆均金額下降,呈現小額多筆的特征。這就意味著,新市民群體生產生活面臨困難,亟須金融紓困幫扶救助。

“小生意”事關“大民生”。新網銀行在對客戶的回訪和調研中發現:每一筆面向新市民的小額數字貸款的發放,往往意味著一個疫情防控的潛在的摩擦點、梗阻點的潤滑和消除,在疫情常態化管理的背景下,“非接觸”金融服務具有特殊優勢,積極推進這一工作,也能有利促進受疫情影響的城市加速復工復產步伐。高達3億人的新市民群體,成為新網銀行極為重要的金融客戶。2022年以來,新網銀行在人行成都分行及成都營管部、四川銀保監局的指導和統一部署下,將新市民群體的金融紓困作為突出工作來抓,用全線上的“無接觸”金融服務,積極幫助“有接觸”“有困難”的新市民紓困,通過各種形式來解決這一群體的燃眉之急。

新網銀行2022年1月至4月信貸數據顯示,在新市民聚集的六大行業上,放款金額均有較大幅度增長。其中,“居民服務、修理和其他服務業”的放款金額同期增長99.04%,“建筑業”增長49.96%,同比增幅位居前列,而這些恰恰是受疫情影響最直接、現金流最危急的行業,又是新市民就業的重要領域。

此外,擁有全國展業牌照的新網銀行還為61萬名征信白戶授信了額度,讓更多新市民快速便捷地獲得金融服務。

主流金融服務補位者,銀行數字化探索者

如何運用數字技術重塑銀行形態、改變主流金融服務模式?這也是2015年國家出台《關於促進民營銀行發展的指導意見》的初衷。從數量上,截至2021年底,我國共有銀行業金融機構法人4600多家,而持牌的民營銀行僅有19家。作為創新型的金融機構,民營銀行又擔負著銀行業“一條鯰魚”的重要使命,對於整個金融業的數字化轉型與高質量發展都具有重要作用。

新網銀行於2016年12月開業,與主流銀行相比,沒有基礎流量,沒有現金業務,沒有業務經理,完全依托於金融科技手段為全國客戶提供全在線、全實時、全客群的數字金融服務,明確金融業補位者的角色定位,通過5年的艱苦創業和一系列產品實踐,走一條差異化發展道路,驗証了“從0到1”發展數字原生銀行的可行性,逐漸穩居國內民營銀行第一梯隊。

相對主流金融服務,一方面,新網銀行開業以來沒有過線下分支網點,這是劣勢,但又是發展的天然優勢:不需要擔心線下網點和線上渠道“左右互搏”搶客戶的內耗問題,組織架構更加扁平化,對於金融產品的發展思路也是基於互聯網場景,通過與各種場景的深度融合為客戶提供更為有效的金融服務,過去這些服務往往是主流金融機構無法充分到達的市場盲區。另一方面,新網銀行服務的客群,其身份特征多為個體戶,學歷多為大學本科以下學歷,主要集中於三、四線及以下城市,這也是與主流銀行服務客群的明顯差異。

前不久,國際知名評級機構發布了一份名為《新銳銀行的快速增長為傳統銀行體系注入新活力》的報告。基於客戶數量、總資產規模、淨利潤、資產收益率等維度,該報告評選出全球前20家“新銳銀行”,我國4家銀行入圍,新網銀行榜上有名。

沒有線下分支網點,就積極打造線上產品,在業內率先開啟無接觸服務﹔沒有現成數據,就積極與銀聯等機構合作,夯實數據基礎﹔沒有業務經理,就利用大數據算法和各種消費場景及供應鏈,通過金融科技手段,為全國客戶提供全實時、全在線的金融服務……可以說,新網銀行在過去5年都一直在堅持做好主流銀行補位者的角色,堅持做好主流金融機構沒有有效覆蓋的業務,隻做技術能夠有效管控風險的業務,服務於更多市場的空白區,堅持探索一條差異化競爭的成長路徑,用源源不斷的產品與服務創新,讓“普存小貸、移動互聯、普惠補位、線上線下”成為現實,從而讓數字普惠金融服務真正落地。

解決金融問題的鑰匙,往往在金融之外

除了補位者和探索者的角色之外,用數字技術讓普惠金融落地,也是新網銀行的重要使命和任務,尤其是近些年來,國家極為重視普惠金融工作,先后出台多項針對中小微企業的金融支持政策。普惠金融貸款成為考核金融機構的硬指標。

過去,主流金融機構面對的現實難題在於,如何做到既普又惠:“普”就意味著要降低門檻,要提高金融風險的識別能力﹔“惠”就是要降低成本,要提高金融業的精細化程度,要嘗試去解決C端長尾客群和B端小微企業貸款難貸款貴的問題。銀行業是經營風險的行業,普惠金融之所以成為世界性的長期金融難題,正是因為“風險收益比”的不對等,而數字技術的落地和不斷進步,成為解決小微金融客戶“不敢貸、不願貸”這一行業難題的金鑰匙。

技術開啟了新網銀行普惠金融產品持續創新的大門。比如,通過行業先進的數字風控技術,新網銀行99.6%的貸款均通過線上自動審批發放,現已累計服務超過6000萬客戶,累計發放小額普惠信貸近1.7億筆、金額高達6600億元,但貸款不良率仍長期穩定在民營銀行陣營中的較低水平。

長期堅持技術立行、創新驅動的發展思路讓新網銀行成為國內第二家獲得國家高新技術企業認定的銀行、第三家取得線上信貸業務備案許可的數字銀行,提交了400多項技術專利申請,先后承擔多項人工智能相關重大專項課題。從員工比例來看,新網銀行科技相關人員佔比高達70%,在行業中位居前列。

面對技術日新月異給銀行業帶來的挑戰,新網銀行堅定打造新一代數字原生銀行,追求發展質量而非單純的業務規模擴張,以科技能力賦能產品與金融服務。尤其在監管部門的指導與股東、合作伙伴的大力支持下,新網銀行撥開迷霧,逐步探索出一條符合金融發展規律、順應技術創新潮流的發展道路。(江海)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量