考古百年 實証中華文明5000多年連綿不絕

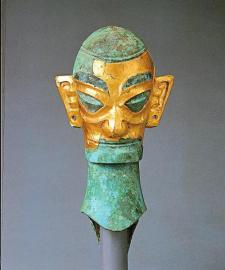

戴金面罩青銅人頭像。三星堆博物館供圖

二裡頭遺址出土的中國最早的青銅爵。四川日報全媒體記者吳曉鈴 攝

100年前,位於河南省三門峽市澠池縣的仰韶村遺址進行了科學考古發掘,以磨制石器和彩陶為特征的史前文化——仰韶文化由此被發現。這次發掘,標志著中國現代考古學由此誕生。

百年來,中國考古人篳路藍縷、接續努力,用一個又一個考古發現豐富著中國古代歷史。10月18日,第三屆中國考古學大會在河南三門峽市開幕,多位考古學家在大會上回顧了百年中國考古學的歷史進程。一個共同的觀點被頻繁表達:百年來豐富的考古材料已經証明,中華文明5000多年來連綿不絕。

用事實駁斥“中國無石器時代”

落后就要挨打,學術界同樣如此。19世紀末20世紀初,中國風雨飄搖。學術界文化自信全面崩塌,疑古學甚囂塵上。日本、美國等國的學者認為,中國無石器時代,已經採得的石器是戎狄或其他異族的文化遺物﹔疑古派對中國古史也持全面懷疑態度,尤其顧頡剛喊出“中華五千年是胡說八道”“夏商周全不可信”的觀點。

轉折發生在1921年。那一年,被北洋政府任命為農商部礦政顧問的瑞典地質學家安特生,發現助手劉長山從河南帶回的礦料中,居然有石斧、石刀等石器,它們均來自澠池仰韶村。這位外國學者認為,此地可能隱藏著一個重大秘密。在親自赴仰韶村實地走訪后,安特生初步判定這裡有一處中國遠古時代的重要文化遺存。在中國政府的支持下,1921年10月,安特生和年輕的中國地質學者袁復禮等一起到仰韶村,正式開始發掘。這次持續36天的發掘,發現了大量陶石器等文物。安特生組織的專家學者們在北京“會診”文物后,一致同意安特生此前的判斷:這就是中華民族新石器時代的文化遺存。

“仰韶文化的發現,使‘中國無石器時代’的理論不攻自破。”中國社科院考古研究所所長陳星燦表示,“此次發掘,也標志著中國現代考古學由此開始。”

百年來,中國考古人在考古領域孜孜以求,不斷取得重大成果。

1929年春,史前考古學家裴文中主持發掘了北京周口店遺址,在此發現了北京猿人第一頭蓋骨﹔次年發現山頂洞人遺址。“周口店猿人頭蓋骨的發現,是東亞地區首次科學發掘獲得猿人化石,激起考古人尋找中華大地上最早出現人類的年代和文化的探索熱情。”中國社科院學部委員、中國考古學會理事長王巍表示。此后,相繼發現了元謀人、藍田人、丁村人等數十處舊石器時代人骨化石的遺址和數以百計的古人類生活遺址。“考古發現証明距今200萬年前,中華大地就有古人類生活。北京周口店發現的用火遺跡表明,距今50萬年前的先民已經能夠用火,放眼世界也相對較早。”

針對20世紀80年代,國際遺傳學界提出的全世界所有現代人祖先都是距今10萬年前后從東非走出來的“夏娃理論”,中國考古人繼續展開探索。他們在近兩千個距今6萬年到3萬年的舊石器遺址開展考古發掘,獲得了人類化石、古DNA等豐富的考古材料。發掘結果顯示,這一時間段,中國北方和南方地區都有古人類生活,他們的石器制作技術和生活行為等方面仍然沿襲了本土自北京猿人時期已經形成的以石片石器為主的文化傳統。“並沒有出現原有文化傳統被新的外來文化所取代的現象。”王巍表示,這說明中華大地的古人類及其文化極可能是“連續進化,偶有雜交”,“目前的考古材料支持以元謀猿人、藍田猿人和北京猿人為代表的古人類是現代中國人的祖先。”

史前中國面貌漸漸清晰

“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西。”百年來,中國考古從新中國成立前的蹣跚起步到現在取得豐碩成果,尤其史前時期的中國,面貌正在漸漸清晰。

事實上,當安特生發現仰韶文化之后,他也一度提出了中國史前文化“西來說”。中國考古學者通過大量發掘,尤其是距今9000年到7000年的裴李崗文化、北辛文化、河姆渡文化等的發現,証明了中國史前文化是本土起源。到了2002年,我國實施中華文明探源工程,遼寧牛河梁、河南雙槐樹、湖北石家河、安徽凌家灘、浙江良渚、山西陶寺、陝西石峁等一大批遺址的發現,反映了各地區早期文明形成時期的狀態。

在北京門頭溝東胡林遺址,考古人員近年浮選出炭化粟粒,這些距今1萬年左右的粟為世界最早﹔此外,內蒙古赤峰興隆窪遺址,也發現了世界上最早的黍。在浙江、湖南等地,發現的水稻田遺址最早可達距今萬年。陳星燦表示,這些考古發現表明,至少在距今8000年前后,中國已初步形成了南稻北粟的農業經濟格局,為中華五千多年文明的誕生奠定了堅實基礎。此外,江西仙人洞等遺址發現了9000年前的彩陶、河南賈湖發現了9000年前的骨笛等,則反映了早期中華史前先民的聰明才智和發明創造。

在距今5300年前后,良渚文明在長江流域崛起。這裡擁有發達的稻作農業,出土了大量精美玉器和陶器,發現了宮城等結構。尤其是城外多條水壩組成的大型水利工程,說明良渚已經具備了強大的社會動員能力,或者已經進入文明社會。2019年,良渚古城遺址納入《世界遺產名錄》,標志著中華五千年文明史的實証被聯合國教科文組織和國際主流學術界廣泛認可。

不只是良渚,“以仰韶文化為代表的黃河流域,以紅山文化為代表的西遼河流域都在當時啟動了文明化進程,開啟了中華文明的早期形成階段。”陳星燦說。

仰韶文化,距今7000至5000年左右。2020年,河南省文物考古研究院宣布在河南鞏義河洛鎮發現一處距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遺址——雙槐樹遺址。這處遺址發現了三重環壕、瓮城結構的雙重圍牆、大型中心居址以及北斗九星遺跡等,北京大學教授、夏商周斷代工程首席科學家李伯謙等專家將其命名為“河洛古國”,並認為這裡可能是黃帝時期的都邑。

山西陶寺遺址發現了距今4300年左右中國第三大的古城、世界上最早的觀象台、比較完整的禮樂制度等,“結合歷史文獻對堯的記載,這處都邑性遺址,極可能就是堯都。”中國社會科學院考古研究所陶寺考古隊領隊高江濤表示。

幾乎在同一時期,全國各地區文明競相發展。成都平原出現了寶墩古城,陝西石峁則是同時代中國第二大城址……中華版圖上,文明恰如滿天星斗。

豐富歷史時期的燦爛圖景

百年考古實踐,不僅完全重建了中國史前史,也極大豐富和完善了有文獻以來的歷史時代歷史。

中華文明上下5000年,然而在河南安陽殷墟發現甲骨文之前,就連商朝的歷史也得不到國際學術界的承認。那時,人們對商朝的認知,僅僅是司馬遷在《史記》中寥寥3000多字的記載。

1899年,金石學家王懿榮在被稱為“龍骨”的中藥裡發現了特別符號,這便是甲骨文。1908年,甲骨文學家羅振玉查明這些甲骨來自河南安陽小屯村,並通過考索辨明,安陽小屯村即為“武乙之墟”,安陽殷墟遺址從此為世人所知。1928年,中國第一代考古人董作賓在殷墟揮出第一鍬。此后10年,李濟、董作賓、梁思永等人持續在殷墟發掘,初步確認了安陽小屯村一帶為商代晚期都邑。

中國社會科學院考古研究所研究員、殷墟博物館副館長岳佔偉介紹,“90多年來在殷墟的考古發掘與文獻記載相互印証,不僅使商朝歷史成為信史,考古人員還在此發現了商王武丁第一任妻子婦好之墓,搞清楚了殷墟作為商朝都城的基本格局,並通過考古証明安陽北郊的洹北商城,可能是商王盤庚遷殷以前的另一個都城……”

在對夏代的探索中,考古學同樣發揮了決定性作用。1959年夏,中國著名考古學家徐旭生率隊在豫西進行“夏墟”調查時,發現了二裡頭遺址,從此拉開了夏文化探索的序幕。先后三個階段的考古發掘,可以確認二裡頭遺址是一座精心規劃、龐大有序的都邑性遺址。中國社會科學院考古研究所二裡頭工作隊領隊趙海濤介紹,這裡發現了中國最早的青銅容器——青銅爵,其方正規矩的宮城和具有中軸線規劃的建筑基址群開創了中國都城營建制度的先河。“種種發現表明,二裡頭是東亞大陸最早的廣域王權國家,極可能是夏代晚期的一處王都所在。”

考古發掘,還頻頻填補著歷史的空白。近百年來,湖北隨州市的曾都區、漢水西岸的宜城等地,先后多次出土有“曾”銘文的青銅器。尤其1978年春夏,曾都區城西擂鼓墩曾侯乙墓出土了大型系列編鐘等大量精美文物,一舉轟動全國。專家通過對出土青銅器上的銘文以及史料進行研究和考証,揭示出未見於史料記載的諸侯國曾國的面貌。

古蜀文明的發現,同樣得益於考古發掘。1986年,三星堆一、二號祭祀坑出土了縱目面具、青銅神樹等大量造型奇特的青銅器等文物,讓學術界發現原來3000多年以前的中國西南,還曾有一支發達的青銅文明。待2001年金沙遺址以及此后商業街船棺遺址等的發現,古蜀王都從三星堆遷至成都金沙的脈絡也漸漸清晰。

王巍表示,中國歷史時期的考古有兩大學術研究方向:統一多民族國家的形成與發展,以及中華民族共同體的形成。“三星堆、江西新干大墓等一批商代方國遺存的發現,証明商王朝對廣闊區域方國產生了強烈影響﹔陝西豐鎬、周原遺址的發現,揭示了西周王朝都城和文化面貌﹔春秋戰國各地都城及貴族墓葬的發現,展示出當時百花齊放、百家爭鳴、文化繁榮的盛景……”

10月18日,“百年百大考古發現”評選結果在第三屆中國考古學大會上揭曉,陝西秦始皇陵、長沙馬王堆漢墓、四川江口明末古戰場遺址等,豐富著中國歷史的面貌。“發現和構建中華文明起源和發展的歷史脈絡,這是中國考古人的根本任務。”王巍表示,“未來,我們還將繼續從不斷展開的考古工作中感受中華文明的源遠流長和燦爛輝煌。”(四川日報全媒體記者吳曉鈴 吳夢琳)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量