一器一物 皆是千年文化的呼吸

兩大故宮博物院珍寶聯袂亮相成都,奉上一場東方美學盛宴

①掐絲琺琅象馱寶瓶(沈陽故宮博物院藏)。

②乾隆款礬紅龍紋天雞高足蓋碗(沈陽故宮博物院藏)。③乾隆款金甌永固杯(故宮博物院藏)。④光緒款粉彩百蝶瓶(沈陽故宮博物院藏)。⑤乾隆款粉彩金地瓷輪(沈陽故宮博物院藏)。⑥掐絲琺琅獸面出戟雙耳四足蓋爐(沈陽故宮博物院藏)。

⑦粉彩大吉葫蘆壁瓶(沈陽故宮博物院藏)。

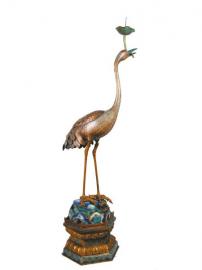

掐絲琺琅鶴式蠟台(沈陽故宮博物院藏)。本文圖片由成都武侯祠博物館提供

今春,一場獨具匠心的美學盛宴引來眾多尋春打卡游客——正在成都武侯祠博物館舉行的“禮蘊天地 和合致美——文物裡的東方生活美學展”,匯聚來自故宮博物院、沈陽故宮博物院等機構的數百件展品,為市民游客鋪展開 一場東方美學華章。這也是兩大故宮博物院珍寶在成都難得的一次聯袂亮相。

本次展覽同時將建筑、園林與展陳融合,巧妙地將東方禮儀與文人雅趣的美學脈絡貫穿其中。通過“讀取·綺夢”“鏡像·萬千”“共振·時空”三大主題篇章,營造對話空間,為觀眾奏出了一曲悠遠而新穎的美學交響樂。

讀取

東方綺夢恍若在眼前

展廳入口,兩大故宮博物院的珍寶令人目不暇接。

故宮博物院珍藏的乾隆款金甌永固杯,以奪目之姿佔據“C位”。杯身鏨刻“金甌永固”4個篆字,珍珠與紅、藍寶石點綴其間,夔龍耳與象足的設計,彰顯出鼎器的庄重與威嚴。

展覽執行策展人童思思介紹,此杯是清宮元旦開筆儀式的御用禮器。新年伊始,皇帝用它盛裝屠蘇酒,揮毫祈願國泰民安、江山永固。因此,這件文物也被稱為“天下第一許願杯”。

青玉交龍紐“皇帝之寶”,是乾隆皇帝欽定的“盛京十寶”之一,僅在重大歷史時刻才會被鈐蓋使用。印紐上,青龍目光如炬,栩栩如生。

一旁的緙絲彩雲蝠金龍紋男夾龍袍,極盡華美,體現了皇權的至高無上。此件龍袍以明黃緞為底,遍布十二章紋——日、月、星辰、山龍、華虫等紋樣。海水江崖紋在下擺奔騰,彩蝠口銜壽字,金龍騰雲駕霧,畫面栩栩如生。

沈陽故宮博物院所藏的掐絲琺琅鶴式蠟台與掐絲琺琅象馱寶瓶,完美地展現了清代宮廷文物的精湛工藝。

白鶴身姿修長,金絲羽毛熠熠生輝,喙銜綠荷蠟台,足踏藍白海浪石座,靈芝紋點綴其間。

鎏金象身披琺琅橫紋,馱著八角葫蘆寶瓶,瓶上嵌有“大吉”二字,並懸挂磬與魚飾,象征“吉慶有余”和“太平有象”。

在瓷器展區,茶葉末釉綬帶耳葫蘆瓶沉靜如九秋霜葉,冬青釉錐把瓶如截取晴空一片,綠郎窯罐則將春日的生機凝聚於方寸之間。這些瓷器或素雅如詩,或秾麗如畫。

在清宮輿服展區,玉蘭飛蝶氅衣雅致似月下幽蘭,五爪金龍顯露帝王威儀,百蝶衣以蝶影翩躚寄寓期頤之願,“喜”字戲服以金線織就宮廷生活。

展廳一角,策展團隊獨具匠心地通過清代宮廷畫師繪制的《雍正十二美人圖》展板,生動再現了清代宮廷生活場景。畫中的博古架上,陳列著汝窯水仙盆、霽藍釉盤等瓷器精品,折射出清人對博古審美風尚的追慕。

在這裡,瓷器與書畫藝術交相輝映,宮廷雅玩與文人美學相得益彰,仔細觀賞“讀取”,東方綺夢恍若在眼前。

鏡像

東方哲思的凝練脈動

展覽第二篇章“鏡像·萬千”,觀眾將沉浸於東方美學的深邃與古人對天地歲月的洞察、對宇宙世間的哲思中。本單元以器物為媒,通過古代女子配飾、文房雅玩、歲時禮器等展品,展現了虛實相生的東方美學境界。

展廳中央展出的清代女子配飾,是審美與實用功能的完美結合,散發著獨特的魅力。

其中,鳳穿牡丹點翠頭面尤為引人注目。其以翠鳥羽毛鋪就的湛藍為底色,金絲勾勒出鳳凰展翅、牡丹盛放的華麗圖案,盡顯節日慶典的極致奢華。

清朝末代皇后婉容曾佩戴過的穿珍珠石榴簪同樣令人驚嘆。簪體滿嵌珍珠,紅寶石雕琢的石榴籽與翡翠葉片交相輝映,璀璨奪目。

一件料石牡丹頭花,以珊瑚雕琢花瓣,綠料石為葉,銀鍍金為托底,花間棲息著一隻料器蝴蝶。微風輕拂時,蝶翼似在搖曳生姿,令人嘆為觀止。

徜徉於展廳中,處處可見古人將自然生趣與人文寓意巧妙融合的匠心獨運。

透明琺琅把鏡的鏡身,以湛藍琺琅為底,粉、紅、黃三色串枝花卉如春色盈枝,絢麗多姿。背面以綠錦紋琺琅為地,團壽紋與5隻蝙蝠共舞,寓意“五福捧壽”。鏡托處綠染牙雕蝙蝠倒懸,口銜“萬”字,下綴紅染牙花瓣,象征“福壽萬年”。

光緒款粉彩百蝶瓶,以其獨特的裝飾引人注目。瓶身繪有數十隻姿態各異的蝴蝶,粉彩色澤明麗,層次分明。以“蝴”諧音“福”,蝶紋寓意“長壽”,百蝶齊聚更彰顯“福壽雙全”的美好願望。

金釵玉鈿彰顯閨閣風華,文房器具則展現古代文人超然物外的追求。

展櫃一角,來自沈陽故宮博物院的畫卷型文具盒引人注目。盒身仿古籍卷軸,內可收納經文或筆墨。清代文人常攜此類雅物,焚香展卷,以澄澈之心體悟“物我合一”。

此外,嵌銅絲獅紐銅蓋爐、彩蝶花盂等案頭清玩,以其溫潤的釉色和精巧的紋飾,無聲地詮釋著“雅物養性”的傳統理念。歷代名人書畫,更是對這一傳統進行了生動演繹。

展櫃另一側,來自沈陽故宮博物院的碧玉圓雕螭紐是彝是訓方圖章,印紐螭龍盤曲仰首,篆書刀法流暢。印文取《尚書》中“以古為訓”之意,既是文人信物,亦是修身箴言。

饒有意趣的是,武侯祠博物館館藏的一尊壽山石孔明像陳列於本單元展區的入口處。諸葛亮手持羽扇,神態沉靜。諸葛亮《誡子書》中“非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠”,恰如對古人追求清心致德境界的點睛之筆。

與文玩清供蘊含的虛靜意境不同,古人的生活用器則承載著對福壽安康的恆久祈願。

沈陽故宮博物院珍藏的黃地粉彩梅鵲紋碗,是同治皇帝大婚時特制的珍品。碗身繪有喜鵲棲息於梅花枝頭的圖案,巧妙地寓意“喜上眉梢”,金彩勾勒的邊緣更彰顯出皇家氣派。

與之相映成趣的豆彩花卉盤,以堆疊的壽桃圖案,傳遞出長壽的美好意象,折射出宮廷對祥瑞之物的極致追求。

“在川知樂”款五彩魚藻盤則另辟蹊徑,盤內7尾紅魚嬉游於蓮藻之間,外壁五魚同向而馳,釉下藍彩暈染若水波倒影。底款“在川知樂”化用庄子“魚樂之辯”,將器物之趣升華為哲思之辯。

從鳳穿牡丹點翠的璀璨到文房清玩的幽微,從禮器紋飾的吉慶到奇石雅賞的玄遠,清代器物不僅是工藝的鏡像,更是東方美學的凝練。

“它們以形寫神,以物載道,在虛實交錯間勾勒出古人的精神世界。一器一物,皆是千年文化的呼吸﹔一紋一飾,俱為東方哲思的脈動。”童思思介紹。

共振

東方時空的視覺盛宴

在“共振·時空”篇章中,藝術家夏航與歷史文物展開跨越千年的對話。通過榫卯、拼插等傳統工藝的現代表達,夏航將冰冷的金屬賦予生命,讓觀眾在歷史與未來的共振中,觸摸傳統文化的嶄新靈魂。

《燕尾》以蝴蝶為靈感,用剛硬的材質詮釋輕盈的動態——蝶翼的每一次展開,都似掙脫固有軌跡的瞬間,墜入混沌與新生交織的現代世界。

夏航以精密焊接技術,將金屬碎片化為翩躚的蝶群,既暗喻工業社會的碎片化生存,又寄托對自由與重生的渴望。蝴蝶振翅的剎那,是傳統工藝與現代美學的共振,亦是歷史基因在當代藝術中的“破繭”。

作品《夢境之弦》則呈現了虛實交錯的形態。上萬枚金屬零件,通過榫卯結構咬合,編織出一張龐大而精密的網,將觀者引入一場永無止境的夢境之旅。

夏航說:“這些碎片化的連接,既熟悉又陌生,既現實又虛幻。”作品以機械的理性構建感性的朦朧,讓觀眾在冷峻的金屬光澤中,窺見自身存在的渺小與永恆。

位於武侯祠博物館蜀派園林池沼間的作品《雲之上》,以中國傳統仙鶴為原型,用現代金屬拼插工藝重構古典意象。鶴頸的弧度、羽翼的層次,皆以精密計算呈現寫意之美——既有“晴空一鶴排雲上”的孤高,又有“鶴鳴於九皋”的群聚和諧。鶴群凌空之姿,既是傳統文化的升維表達,亦是對天人合一境界的當代詮釋。

值得一提的是,本次展覽獨具匠心地將文物展示與園林景觀相融合,營造出別具一格的西蜀園林風格。通過運用借景、隔景等傳統園林造景手法,觀眾在展廳內外漫步時,不僅能欣賞到珍貴的文物與現代藝術品,還能充分領略武侯祠宛若天成的園林之美。

“在這裡,歷史不再是凝固的標本,而是流動的基因﹔藝術不僅是視覺的盛宴,更是心靈的共振。”童思思表示。(四川日報全媒體記者 張斌)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量