白衣為甲 丹心護國

——記自貢市軍休所抗美援朝老軍醫潘敬端

在紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰75周年之際,自貢市軍休所看望慰問了91歲的抗美援朝老軍醫潘敬端。在潘老的家裡,工作人員聽他娓娓講述戰地醫院救死扶傷的故事,以崇敬之心觸摸中國軍人的血性軍魂,見証中華民族的不屈脊梁,致敬“最可愛的人”。

從醫學生到戰地醫生

“抗美援朝的一幕幕,哪怕過去了70多年,還常常在我腦子裡轉。”潘老的講述,從1949年的那個冬天開始。

1949年12月,年僅15歲的潘敬端考入解放軍福建軍區醫務學校醫科專業。在校期間品學兼優的他,本應該按時畢業,但由於1950年6月朝鮮戰爭爆發,為支援前線,學校決定讓這期學員提前畢業。同年12月,潘敬端從500多名畢業生中脫穎而出,成為首批20名被分配到中國人民解放軍23陸軍醫院的學員之一。

1951年初,部隊接到抗美援朝命令,潘敬端隨醫院從福建出發,登上罐裝火車,一路向北抵達東北。就在大家換上志願軍軍裝、准備跨過鴨綠江時,上面傳來命令:停止過江,醫院劃歸東北軍區第一醫管局,在遼寧新民縣、黑山縣地區就地建院,收治從前線轉運下來的志願軍傷病員。

“醫院就建在老百姓的院子裡,沒有病床,就在地上鋪些東西當病床。”潘敬端說,戰爭的艱苦遠超想象,但所有人都隻有一個念頭:“救戰友,搶時間!”

潘敬端畢業照(第一排左一)。自貢市軍休所供圖

守護“最可愛的人”

“小戰士被送來時,雙腿骨折、胸部多根肋骨骨折,還伴有嚴重的軟組織損傷。”潘敬端清晰記得這名小戰士,他所在的連隊駐守在朝鮮前線的山頭,戰壕挖得很深,還有防空洞,但美軍飛機的轟炸從未停歇。一天,他們班的戰壕被炸毀,防空洞頂也轟然坍塌,一個班死傷過半,小戰士是幸存者,從受傷到被送到醫院,已經過去了整整7天。“他跟我說,在戰場上,一個班一個排全部犧牲,一點都不罕見。”老人的聲音有些哽咽,那些年輕的生命,永遠定格在異國他鄉的戰場上。

戰爭的慘烈遠不止於此。除了彈藥傷,嚴寒帶來的凍傷也讓許多傷員不得不面臨截肢的命運﹔到了夏天,凝固汽油彈造成的燒傷創面,一夜之間就會生蛆。“最讓我心疼的是,有些傷員送來時,一剪開纏繞的紗布,首先滾出來的就是一大堆蛆﹔清理彈藥傷時,流出的膿液能裝滿大半瓶。”為了減輕傷員的痛苦,潘敬端常常凌晨三四點就起床,小心翼翼地為傷員挑蛆、換藥、包扎,日復一日,從無懈怠。

隨著戰事愈發吃緊,轉運到醫院的傷員也越來越多。“最多的時候,經常一天就送來數百名傷員。”潘敬端說,那段時間,他和戰友們不分晝夜地連軸轉,檢查、處理傷口、護理,常常忙到凌晨兩三點才能短暫瞇一會兒,最緊張的時候,甚至要連續工作好幾天。“我救過多少人,真的記不清了,隻知道必須拼盡全力,能多救一個是一個。”

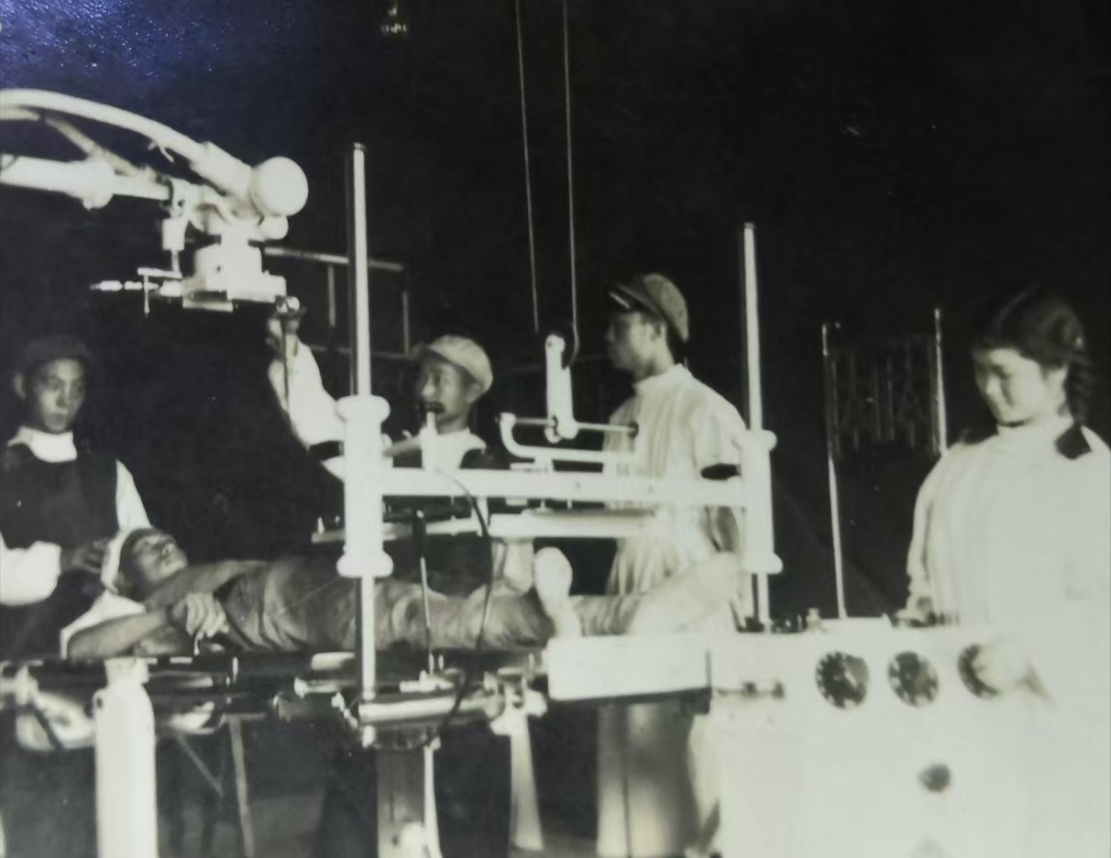

為受傷小戰士照X光。自貢市軍休所供圖

用智慧創造生命奇跡

說起當年的救援,潘敬端用“清晰而高效”來評價。傷員先在戰地急救,衛生員止血包扎、固定骨折部位,然后轉運到潘敬端所在的醫院救治,再根據傷情分類分流,最后送到后方醫院系統治療,這樣既能救重傷員的命,也能讓輕傷員盡快康復歸隊。

然而,戰地醫院的醫療條件也相當艱苦,物資極其匱乏。但潘敬端和戰友們從未放棄,他們用智慧創造出一個又一個“戰地專利”:沒有石膏床,就在房頂上釘釘子做固定﹔缺少繃帶,就從當地買布匹撕成布條來用﹔用過的紗布洗干淨、消好毒,卷起來繼續用﹔藥品不夠,就想辦法局部給藥,最大限度節約藥量。背靠祖國人民和朝鮮人民的支持,他們用極強的韌勁,在極端艱苦的環境下堅守著戰地救援的生命防線,他也立了功。潘老的話語裡,滿是自豪。

銘記歷史,致敬英雄

潘敬端的老物件。自貢市軍休所供圖

七十五載春秋更迭,戰火與硝煙早已化作歷史的塵煙。而在潘老的家中,那些邊角磨損的軍功証卻依然無聲訴說著過往。它們不是冰冷的物件,而是一顆赤子之心在歲月長河中最為滾燙的印記。

“我雖然沒能跨過鴨綠江,親赴炮火連天的前線,但我曾為前線歸來的戰友救死扶傷,救了無數人的性命。”老人眼中閃爍著晶瑩的光芒,聲音溫和卻堅定,“能守護那些保家衛國‘最可愛的人’,我這一生,沒有遺憾,隻有光榮!”(張源浩)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量