花容月貌 看四川現存的唯一明清兩代重層壁畫

2024年12月20日,在成都市青白江區城廂古鎮的明教寺覺皇殿內,壁畫修復師李曉洋正在仔細清理一處牆面污漬。這座歷時4年即將修復完成的覺皇殿,給世人創造了不少驚喜——原本被改造成學校的大殿,在李曉洋及其團隊的努力下煥然一新——從清代壁畫的發現與修復,到明代壁畫的偶然發現、加固及大面積揭取、回帖……目前為止,四川發現的首個重層壁畫在這裡重見天日,跨越數百年的色彩又重現在世人眼前。

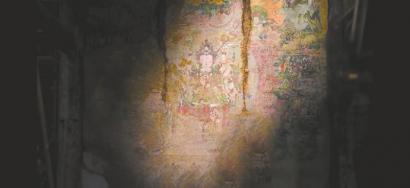

明代壁畫人物色彩鮮艷形象生動。本文圖片均由青白江區委宣傳部提供

沉睡數百年

壯麗壁畫偶然間重見天日

青白江區城廂鎮是四川省首批歷史文化名鎮之一,歷史上,這裡曾是金堂縣縣城所在地。據《金堂縣志》記載,坐落在城廂鎮中的覺皇殿為明教寺正殿,建於明成化年間,它是原明教寺建筑群僅存的建筑,於2012年被評為四川省文物保護單位。其殿內至今還保存了大量的明代建筑彩畫、壁畫,以及兩尊明代彩塑。2020年,青白江區文物局著手修復60余處不可移動文物,在修繕的過程中,偶然發現覺皇殿的明間與次間的梁架和梁枋間,存有些許壁畫痕跡。為保証修復的質量,青白江區文物局引入敦煌壁畫修復團隊,准備修葺整理覺皇殿內壁畫,李曉洋作為該修復團隊的主要負責人,攜12人對其進行修復。

初次踏進覺皇殿的李曉洋有些摸不著頭腦,大殿內根本沒有什麼壁畫的影子,反而更像是一個大型雜物間。原來,上世紀50年代,金堂縣政府將明教寺劃撥給了城廂中學。幾十年來,這座大殿也充當了教室、實驗室、雜物間等。為保証最大限度利用空間,后人建起幾面牆壁,將大殿分成了六個隔間,大部分的壁畫就藏在牆壁后面,這為李曉洋團隊修復壁畫帶來了不少的困難。“我看到了屋頂的梁架上有些許繪畫,但根據多年來的經驗推測,這麼大的殿內,一定會出現大型壁畫。”李曉洋耐著性子四處檢查,終於在牆壁上方5厘米的地方找到了“蛛絲馬跡”。

手電筒的光線直指自建牆壁斜后方的大殿牆壁。在層層石灰的掩蓋下,一些黑色的水墨線條隱約可見。這些清代的水墨壁畫上附著了較為隨意的石灰擦痕,需進一步清理。“石灰其實是一種非常難清理的雜質。它質地較為堅硬頑固,需要我們更加緩慢、細致地進行操作。”看到現場的實際情況,李曉洋清楚,壁畫需要揭取下來進行修復,而其牆面的竹編載體歷經百年也早已破敗不堪,需要將糟朽的竹編牆拆除后進行重新編制,以達到回帖(將壁畫貼回牆壁)的強度要求。不過,不久后的一個發現,徹底改變了此次的壁畫修復計劃。

2022年3月,距離清代壁畫揭取過去了十幾天的時間。李曉洋正在與團隊伙伴揭取竹編載體。揭取時,他內心有點犯嘀咕:“這地仗看起來非常完整,不像是近代新修建的東西,還保持了竹篾的載體結構。”對壁畫修復的經驗和不知道從哪裡升起的直覺,他決定抱著試一試的態度,揭取竹編時輕輕取下了一點小泥塊。然而,這一層薄薄的泥層中,竟然有一層顏色。“泥塊裡面的色彩非常鮮艷,我們一致覺得,下面肯定有壁畫,這東西沒跑了!”這個發現是一個“意外之喜”,李曉洋馬上與團隊在17.88平方米的牆壁上取了5個位置,不出所料的是,這5個位置均發現了彩色的顏料。“我們馬上反應過來,這個壁畫塊面應該很大,牆壁上很可能出現一幅很完整的壁畫。”團隊從壁畫的上方小心揭取,果然出現了顏色艷麗的祥雲畫跡。隨著竹篾的剝脫與拆除,一幅壯麗的明代壁畫在沉睡數百年后,再次出現在世人面前。

壁畫與古建筑同修

兩代匠人跨越百年“對話”

如此鮮見的重層壁畫的發現,對李曉洋團隊來說,既是意外之喜,也有著不小的挑戰。

與主管部門協調修復方案、討論修復手法、綜合自身修復水平,判斷是否需要截取修復……每一項,都容不得半點馬虎與失誤。清代的泥層與明代的壁畫直接接觸已有百余年,用何種技術手段剝離泥層對壁畫不產生破壞?泥層厚達3毫米,且近18平方米的壁畫整個依附於古建筑牆壁上,古建筑的本身早已有些許形變,牆面裂痕愈加嚴重,需要糾偏。如何在平安修復的同時,為以后的壁畫保護做好准備?面對諸多問題,大家一致決定,拆!

這個拆,與上層清代壁畫的拆,截然不同。清代壁畫自身有裂痕,修復師們沿著裂痕揭取,相對簡單。而面對本就非常疏鬆的明代壁畫,專家們的第一選擇是分塊揭取。覺皇殿在歷經數百年的風雨洗禮與人文歷史變化后,能保留一面完整的明代壁畫實屬不易。最終,業主單位會同青白江區文化廣電體育和旅游局組織相關專家多次進場調查與勘測,從覺皇殿價值最大化和文物保護安全的角度出發,決定由敦煌壁畫修復團隊將17.88平方米的明代壁畫做整體揭取,也就是連同牆面與壁畫一同拆下,待古建筑整體結構修復完成后再進行整體回帖。

李曉洋很忐忑。他明白,這不是一件容易的事。牆面與壁畫加起來重達3.25噸,回帖時重量超過5噸。將長4.23米,寬4.4米的疏鬆壁畫整塊取下,本已十分不易,需要使用吊車等機械設備才能順利進行﹔在取下的過程中,因壁畫是正面朝下放倒在運輸板上,所以還要時刻注意保護壁畫牆面完整。取下后運往修復室的途中,不免遇到上下坡等路況,該怎樣避免疏鬆的牆面出現裂縫,確保萬無一失?李曉洋徹夜難眠,不斷在腦中預演著可能發生的情況,為此,他還4次邀請了他的爺爺——敦煌壁畫修復師、“大國工匠”李雲鶴來現場進行指導。最終,他們一致決定,先將壁畫進行保護,再摘取。

壁畫表層雜質剝除馬上提上日程,而對於李曉洋團隊來說,他們的經驗並不多。2023年4月,類似的案例曾在陝西被團隊修復,但面對如此復雜的修復情況,李曉洋還是捏了一把汗。由於壁畫在漫長的保存過程中受其材料自身原因、歷史人為干預、保存環境等諸多因素影響,已經出現顏料層起甲、粉化脫落、空鼓、裂隙、脫落、淡化、變形、失穩和缺失等現象。“輕輕一吹,起翹的顏料層就會四處紛飛。”李曉洋如此形容壁畫修復的難度。除此之外,工具的使用也是難點之一。修復工人們在面對錯綜復雜的壁畫情況時,要使用不同種類的工具進行修復,而趁手的工具卻寥寥無幾。修復工人們便根據現場情況,用自制的不鏽鋼工具進行修復。“我們都是頭年冬天開始制作第二年需要的工具,因為是易耗品,要經常准備。”李曉洋遞給記者一把自制修復刀,巴掌大小的金屬棍並不粗,兩頭形狀各不相同,握在手裡稍有分量,表面卻也略顯粗糙,依稀可見打磨痕跡。李曉洋團隊的修復師,用這樣精細的工具,用超過兩年的時間,才完成了覺皇殿140多平方米的壁畫修復工作。

壁畫帶給后人的,並不僅限於色彩。穿越數百年的思想,在日復一日的枯燥中,忽然顯現在牆壁之上,與今人“對話”。“當時壁畫初見雛形,我突然發現,左上角壁畫完全缺失,仿佛有被人刻意削掉的痕跡。”李曉洋有些疑惑,他仔細檢查后發現,壁畫左上方存在著很明顯的被尖銳物品削鑿的痕跡,但痕跡到佛像頭部后,戛然而止。“說不清楚是什麼原因,他們停止鏟除后選擇用泥巴覆蓋。”原來,在朝代更替時,壁畫的內容、形式也會有所更改。當時的匠人正准備鏟除,但出於某種原因,停下了傷害明代壁畫的動作。“或許是因為敬重神明,但我想更多的還是因為出自對精美藝術品的憐愛與不舍之心。”李曉洋站在削痕前,與百年前的匠人無聲對話,在真正的歷史與藝術品面前,兩代人都做出了同樣的選擇——保護。

再露“花容月貌”

為科學研究提供有力支撐

隨著修復團隊修復師的共同努力,目前覺皇殿的壁畫修復已接近尾聲,壁畫中的鮮艷色彩與生動場景也一洗舊日灰暗,岌岌可危的壁畫再露“花容月貌”。青白江區文化廣電體育和旅游局相關負責人介紹,畫面中心的神像左手舉日,右手舉月,法相庄嚴。壁畫整體線條豐富多變,將人物形象、服飾、建筑、山石、花鳥、樹木等細致地勾勒出來,筆觸揮洒自如。在構圖上,畫面神形兼備,達到了內容和形式高度協調。

除此之外,從一個細節中也可看出壁畫當年的金碧輝煌。光線從側面照射過去,壁畫上人物的衣服邊緣、亭台樓閣、熱鬧集市,全部變成立體的形狀。原來,當年繪制壁畫時,用了“瀝粉貼金”這一彩畫工藝。該技藝從盛唐時就已被廣泛採用,山西元代的永樂宮,北京明代的法海寺壁畫中,瀝粉的運用已經達到十分精美的地步。“瀝粉工藝的特殊之處在於高出物面,並在它的上面貼金、銀箔、上色等。具有厚度、硬度及華貴的感覺,同時可增加立體感。”李曉洋介紹,當時的壁畫熟練運用瀝粉貼金工藝,讓整幅畫面顯得更為傳神。

清代為何要將明代完好的壁畫覆蓋,又加上一層墨線壁畫?這成了一個未解之謎。西南交通大學世界遺產國際研究中心副主任張宇表示,不論覆蓋壁畫的本意如何,清代的墨線壁畫實際上起到了至關重要的保護作用,作為一層保護屏障,覆蓋在明代壁畫之上,才使得明代的壁畫在數百年間幾乎未曾遭受外部環境的侵害。從遺產保護角度說,覺皇殿上面一層清代壁畫相當於保護層,讓下面一層明代壁畫光鮮如初,也“凍結”了時光,從而使得我們今天站在壁畫前,就好像是站在幾百年前看剛畫好的壁畫一樣。

“覺皇殿重層壁畫為四川現今唯一一處明清兩代重層壁畫,全國罕見,有十分重要的科研、考古、社會價值。”青白江區文化廣電體育和旅游局相關負責人告訴記者,重層壁畫的發現不僅為四川省內的壁畫研究提供了充足的實物証據,同時也為我國南方地區的文化考古提供了有力証據。除此之外,重層壁畫分別繪制於明代及清代,跨越幾百年時間。兩者無論從繪畫工藝還是制作材料、畫面內容上看,都各有千秋。這也反映了四川地區在不同歷史背景下科學、藝術、文化、歷史和經濟的發展狀況,為我國西南地區壁畫文化發掘和科學研究提供有力支撐。張宇解釋,雖然重層壁畫在敦煌石窟中有一些實例,但在覺皇殿這樣的木構建筑中存在,非常少見。(四川日報全媒體記者 叢雨萌)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量