“2023成都考古社教特別版”活動第三站

走進四川崖墓 看看漢晉時期的“煙火氣”

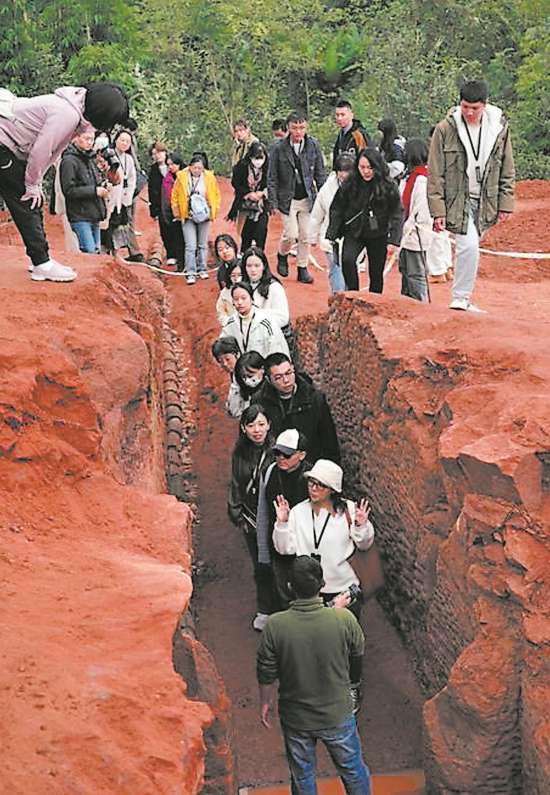

觀眾實地探索考古現場

11月13日,降溫后的成都迎來一絲暖暖的陽光,30名幸運觀眾走進成都文物考古研究院推出的“2023成都考古社教特別版”活動第三站,開啟一場妙趣橫生的冬日考古行。在彭家灣崖墓現場發掘領隊左志強的帶領下,觀眾從考古中心走到彭家灣崖墓群發掘現場,從特殊的葬制葬俗中,探索自東漢、三國至兩晉時期古代社會的復雜性和多樣性。

在崖墓中

探索漢晉時期四川文化

活動從參觀《考古·成都》常設展開始,通過一件件文物、一段段講解、一個個模擬考古現場,成都這座城市在這千年歷史中演變與進化的畫卷徐徐展開,讓觀眾體驗到一場悠悠古今的時空對話。接著,以“特殊的生命景觀——四川崖墓解讀”為主題,領隊左志強為大家帶來了一場干貨滿滿的講座。

“特殊之處在於它開鑿於山崖,而這種葬俗多流行於漢晉時期的四川盆地。墓葬遺存是歷史文化遺產的重要組成部分。”左志強介紹說,“每一座崖墓都有著獨特的建筑風格,而崖墓中的文物和遺跡宛如歷史的碎片,拼湊出一幅幅生動而真實的畫面,詮釋著那個時代的社會習俗和古人的喪葬傳統與生命觀。”他提到,古代墓葬體現出一種古人的“生命景觀”,即對生命的追求和對死亡的認知反映,也能從中認識到當時的社會層級、風俗禮儀等。

“崖墓數量極多,四川地區現在還保存下來的就有數萬座,它為研究漢晉時期的墓葬制度、思想意識、社會經濟、藝術等四川地區這一時期的歷史,都提供了很有價值的實物資料。”

“當時我們發現一些男女合葬墓中,女主人的陪葬品以銀飾、漆器等‘奢侈品’為主,而男主人身邊則是大量的鐵器、工具類物品,可以推斷,這也許就是那時候的‘耙耳朵’。”左志強幽默的講述引得現場聽眾笑聲連連。

辨別年代

墓葬形制和隨葬品是切入點

13日下午,一行人來到蘇碼頭背斜東側的彭家灣,實地探索考古現場。“在我們右手邊,就是龍泉山,這裡是成都平原向龍泉山過渡的丘陵地帶。”左志強說道。據了解,2023年8月至9月成都市文物考古工作隊對紅線范圍進行考古調查及鑽探,於彭家灣、半邊山兩處丘包發現數十座漢晉時期崖墓。現場,左志強還向觀眾介紹了考古前置工作的“成都模式”:“這種模式既可以有效地保護地下文物安全、延續天府文化歷史根脈,又可以保障城市建設、服務城市發展大局。”

記者在現場看到,彭家灣崖墓墓葬分布稀疏,據了解,該地出土器物以陶器為大宗,器類有罐、瓮、盆、甑、釜、俑群及模型明器。在這裡,既有東漢中晚期、漢末三國時期的崖墓,也有屬於兩晉時期的墓葬,那麼,考古專家是用什麼方法去辨別它們年代的呢?

“一般來說,我們會先查看墓葬中有明確年代記載或指向的物品如題記、錢幣等。如果沒有此類物品,則可以通過墓葬形制和隨葬品進行分析。”左志強解釋道,“舉個最簡單的例子,以墓門高度為限,如果一個崖墓你能夠挺直身板走進去,那大概是東漢三國時期的﹔而如果你得勾著背彎著腰進去的,那就是兩晉南朝的。”

推廣考古

讓人們認識了解身邊的歷史

“我覺得這類活動是很有意義的,我也沒想到大家會這麼積極、熱情,有這麼多熱愛文博考古、求知欲好學心滿滿的朋友們。”活動結束后,左志強感慨道,“在我看來,要不斷增強我們的文化自信,首先就是要讓人們認識和了解自己家鄉、自己身邊的歷史文化,而走進考古現場這種生動的形式,必然會帶來讓人印象更加深刻的體驗。”臨行前,幾名熱情高漲的觀眾還向他咨詢了不少關於歷史文化的問題,並請他推薦學習崖墓知識的書籍。

歷史文化愛好者廖子鈺昨天穿著一身傳統服飾參加活動,她表示,自己曾到考古中心常設展參觀,而昨天的考古現場之旅,更是讓她感到非常驚喜:“這些崖墓大多屬於普通人,我們在其中能看到非常真實的、接地氣的、有煙火氣的平民生活痕跡,那種古代時期市井生活的場景一下子就鮮活起來了。”

成都日報錦觀新聞記者 王茹懿 主辦方供圖

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量