文物為証 古代川人這樣運動

馬拉鬆愛好者在比賽中經過成都琴台路(資料圖片)。新華社記者 王曦 攝

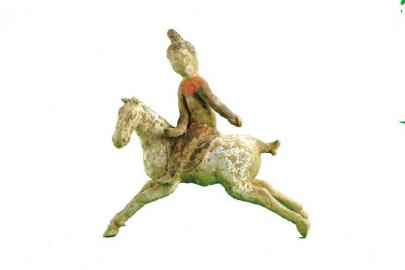

馬球俑。成都體育學院博物館供圖

打球、田徑、水上運動……現代體育的專業競技項目,總能以“更高、更快、更強”為目標讓人熱血沸騰。在5000年中華文明史中,古人又有哪些傳統體育文化?

西周射禮、戰國蹴鞠、漢代百戲、魏晉養生、唐人馬球、宋元捶丸、明清武術以及歷代棋弈游藝……這些體育運動今人已無比陌生,但他們的身影,卻刻在了春秋戰國時期的青銅器、燒造在了漢代畫像磚、繪在了歷代流傳下來的書畫上,讓人得以感知中國傳統體育文化不一樣的特色,品味蘊含東方智慧的體育文化內涵。

傳統體育 動靜相宜

體育的起源,一般認為與原始先民狩獵採集等生產勞動技能緊密相關。四川博物院副院長謝丹介紹,為了獵取飛禽走獸為食物,古人從用石頭投擲開始,漸漸摸索出石箭鏃射殺,或者通過把石頭打磨成石球系於飛石索上等方式獵取動物。在四川博物院,可以看到新石器時期的石球直徑隻有2.5厘米左右。這種石球除了可以直接用手投擲,還可以作為絆獸索的組成部分或用作飛索石。

脫胎於生產生活的體育運動,在漫長的歷史長河中不僅發展出動靜相宜的不同運動形式,到了西周時期,甚至還走起“高端路線”:君子六藝中,便包括射御。謝丹介紹,“西周時期的射禮,按等級分為四類:大射、賓射、燕射、鄉射。這些完善的規程和組織管理措施使射禮成為堪與古希臘奧運會相媲美的大型古代競技運動。尤其大射,是周天子以及諸侯都要出席的活動。”四川博物院鎮館之寶、1965年出土於成都百花潭中學的戰國嵌錯水陸攻戰紋銅壺刻下了鄉射禮的畫面:男人們在拉弓射箭,女人們在桑園採摘桑葉,描繪出人們向往的歲月靜好。此后,射禮還漸漸發展成投壺游戲,在春秋戰國時期流行於貴族的宴會之中。這種投壺運動后來一直延續到明清時期才退出歷史舞台。

在中國古代體育中,運動從來不只是激烈的對抗,也包括博弈時對心性的磨練。

成都體育學院歷史文化學院體育文物科技實驗室主任李楊介紹,兩漢時期,巴蜀地區已開始流行下棋。四川博物院收藏的仙人六博畫像磚上可以看到,至少從西漢開始,六博就已經開始流行。畫像磚上,兩位仙人跽坐對弈。中間設局,有六根博箸。而一件元代龍泉窯豆青釉棋子罐,則揭示出中國圍棋歷史的久遠。謝丹表示,圍棋在唐代已經廣泛開展,朝廷專門設立了“棋待詔”,成為專業圍棋手的開端。

休閑娛樂 傳承數千年

“天府之國”豐饒的物產和相對舒適的生活,使巴蜀地區整體呈現出好休閑、尚游樂等風尚,百戲活動、宴樂歌舞廣為流行。

百戲是中國古代民間表演藝術的總稱,其中包括很多體育表演活動。四川博物院國家一級文物、東漢七盤舞雜技畫像磚,刻下了漢代盛行的樂舞——盤舞的翩翩身姿。

盤舞,漢代至兩晉南北朝時一種很盛行的樂舞,常用於宴饗助興。四川博物院這件七盤舞雜技畫像磚1956年出土於彭州。畫面上左方有12張矩形案相疊,重疊案之多,現所僅見。疊案上,一名梳著雙髻的女伎在案上表演反弓,兩手撐案,頭顱上昂,腰曲若虹,下肢前曲,用身軀畫出一道優美的弧線。畫像磚中央,一名雙髻女伎手持長巾,在盤鼓間翻騰跳躍,風姿綽約,右邊有一男子在表演弄丸。根據文獻記載,先秦時期,就有弄丸的表演形式。多年前,考古學家們根據畫像磚復原了盤舞,讓人們看到了來自兩千多年前的曼妙舞姿。

競技運動 精彩紛呈

在中華傳統體育文化中,競技體育也佔據了相當重要的位置。蹴鞠、摔跤、龍舟競渡等都曾長時間流傳,劃龍舟更是傳承了幾千年。更有意思的是,多項傳統體育與現代體育項目異曲同工。蹴鞠和現代足球十分類似,馬球在唐代風靡一時,捶丸更像傳統版的高爾夫。

邛窯遺址出土的多枚陶球收藏於四川博物院。陶球年代為宋代,直徑十幾厘米到四十幾厘米不等。圓形陶球表面,均勻分布著顆粒狀的凸起。這是北宋時期十分流行的體育活動——捶丸所用之球。

捶丸的起源,有學者認為可以追溯到唐代的馬球。

從成都體育學院博物館收藏的一件晚唐女子打馬球俑中,可以看到當時仕女在馬背上馳騁的颯爽英姿。另一件宋代打馬球的畫像雕磚,則可以看到駿馬四蹄騰空、目光前視,馬尾飛揚扎束得十足動感。而球手左手持缰繩、右手持馬球杆,右下角為馬球,球手策馬擊球的動感扑面而來。

至於蹴鞠,顯然也曾經流行於巴蜀地區。這種戰國時期在民間就開始流行的游戲,漢代開始成為兵家練兵之法,唐宋時進一步繁榮。宋代蹴鞠發展為使用十二片牛皮包裹,縫制技術極為高超,不漏針腳,彈性上佳,球形渾圓。有意思的是,現代足球同樣也是十二片皮革包裹而成。

成都體育學院博物館收藏的宋代磁州窯蹴鞠紋枕,其上圖案就是時人蹴鞠的場景,宋人還燒造了彩繪童子抱鞠俑,小兒懷抱蹴鞠一臉天真,可見蹴鞠在當時的流行。

□四川日報全媒體記者 吳曉鈴 成博

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量