歷時8個月,240多位調查人員遍訪四川省20個市州2953處文物點

摸清四川石窟家底

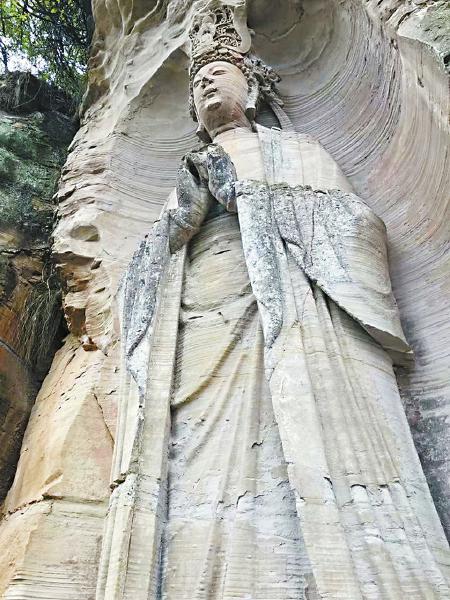

安岳茗山寺石刻。四川日報全媒體記者 吳曉鈴 攝

川渝石窟,以其分布之廣泛、規模之宏大、內容之豐富、雕刻之精美,被譽為“中國石窟藝術的下半闋”。在四川,樂山大佛、安岳石窟、廣元石窟等蜚聲海內外,這些散落在四川廣袤山鄉的藝術瑰寶,現狀還好嗎?

2020年11月,我省啟動了四川省石窟(含摩崖造像)專項調查。8月9日,記者獲悉,在長達8個月的時間裡,來自省市考古院及各大高校的240多位調查人員走遍全省各地,調查了 20 個市州2953處文物點,終於在近日完成專項調查報告,以扎實詳盡的數據摸清了四川石窟的家底。

報告顯示,四川現存石窟(含摩崖造像)2134處。其中既有新發現115處石窟的驚喜,也有石窟普遍存在風化、水蝕、失穩、霉菌等病害的擔憂。作為中國晚期石窟造像藝術的重要代表,四川石窟期待更有效的保護和利用。

四川石窟的分布

有清晰的脈絡,主要開鑿在水路和陸路干道之上

四川石窟營造始於北朝晚期,繁榮於唐宋。安史之亂后,隨著北方的石窟造像工匠紛紛避亂入蜀,四川也因此成為我國石窟開鑿的中心。千百年過去,四川的21個市州除攀枝花以外,全部存在石窟相關遺存。

打開地圖,可以看到四川石窟的分布存在一個清晰的脈絡。

從北向南,廣元石窟在入川門戶的金牛道上綻放。嘉陵江畔的陡峭崖壁上,7000余尊佛教石刻造像在此匯成一座藝術寶庫,這便是名滿全國的廣元千佛崖。千佛崖附近的皇澤寺,同樣存有上千尊摩崖造像,以其武則天祀廟的身份,在1961年便成為全國重點文物保護單位。

在另一條北方入川通道——米倉道上,巴中石窟同樣分布廣、造像多,至今仍存7000多身石刻造像。其中南龕石窟(南龕摩崖造像)規模最大、保存最為完好,是隋唐時期,也是我國石窟藝術巔峰時期具有代表性的佳作。

調查組成員、西南民族大學旅游與歷史文化學院教授雷玉華介紹,南北朝時期,中國的佛教造像藝術達到第一次高峰。北魏皇室開鑿山西雲岡石窟,南朝梁武帝數次出家……這一時期,北方少數民族政權和南方漢族政權對立。從西域而來的僧人如果想前往漢人主政的南朝,一般就會選擇從涼州南下過巴蜀,再到江東的路線。因此,作為西北地區和建康(今南京)之間交通樞紐的四川,也漸漸發展成為當時的一個佛教中心。

為了讓佛教廣為傳播,這些石窟主要開鑿在水路和陸路干道之上。在雷玉華看來,嘉陵江、沱江以及岷江流域幾乎囊括了四川的主要石窟,廣元和巴中便屬於嘉陵江流域石窟藝術的代表。岷江流域同樣是佛教文化的中心,樂山大佛早已成為世界文化與自然遺產的組成部分,附近鑿刻在岷江崖壁的夾江千佛崖,也早已成為全國重點文物保護單位。在川中及川東地區,涪江流域的安岳石窟、資陽半月山大佛、資中重龍山等多處摩崖造像也非常有名。佛教藝術甚至向南輻射到自貢、宜賓一帶。自貢榮縣大佛以及宜賓八仙山大佛,便是大像開鑿風的歷史見証。

此次調查組專門制作了一幅四川省石窟分布密度圖,可以看到成都、資陽、巴中、南充4市的石窟數量均超過了200處﹔密度最小的市州為甘孜和涼山,均少於10處。在四川省第三次全國文物普查數據的基礎上,240多位文物干部參與調查,最終摸清四川現存石窟(含摩崖造像)的家底——總計2134處,數量居全國之首。

帶來驚喜的發現

新找到115處石窟,遍及11個市州,遠至唐代的就有35處

此次調查,最令人欣慰的地方在於新發現115處石窟。

省文物考古研究院副院長姚軍是此次調查組一組組長。他介紹,原本三普時統計的石窟及石刻類文物點共計2838處,本次專項調查中,按照最新標准和規范對幾百處非石窟類的石刻點進行了排除,不過又新發現了115處石窟,其中不乏唐宋時期的石刻藝術精品。

在巴中市平昌縣,考古人員在一處低矮的小山丘上發現了一處隋唐時期的摩崖造像——九品梁摩崖造像。它雕鑿於一處白砂岩上,現存12個龕窟、摩崖造像55尊。其中,第10龕內的雕刻精美而繁復。隻見主尊身披圓領袈裟,腦后有桃形頭光,頂懸華蓋,身后兩側各有一株菩提樹,結跏趺坐於蓮花座上。蓮花底部伸出多枝蓮花莖,每朵蓮花上都坐著一位姿態各異的菩薩,在蓮花莖纏繞處還散落著化生童子。體型最大的兩尊菩薩,近乎圓雕,身著瓔珞披帛﹔其余體型較小的菩薩則近乎浮雕,布滿全壁……讓人意外的是,距離這處石窟西側50米處就是公路,卻依然能保存相對完好,實屬難得。

米倉道上,巴中石窟之盛,令負責巴中境內調查的省考古院副研究員劉睿不斷有著新發現。同樣在平昌縣,他在一塊突出於平地的石包上,再度發現了何家灣摩崖造像。這處造像共有5龕,遠至唐代,開鑿於石包的兩面。滄海桑田,盡管個別龕體已被泥土掩埋,仍能看出當年工匠雕刻之虔誠、工藝之精良。無論是《西方淨土變》描繪的佛國盛景,還是天龍八部,無不栩栩如生。

在廣元,來自省考古院的調查人員劉建成一行也有驚喜發現。在劍閣縣的一處天然崖壁上,他們發現了一龕保存完好的唐代石窟。

這處石窟位於7米高的陡立崖壁中下部,由於坡面植被茂密,雜草叢生,除了當地少數民眾,很少有人知道就在附近的茂密山林,還有一處這樣的石窟。一位當地文物干部表示,全國第三次文物普查時,這處石窟因為位置偏遠成為“漏網之魚”,這些年來,他也極少對外宣傳這處石窟,“以免不法分子獲得消息以后非法盜取。”

這是一處一主尊二真人二女真像,后排高浮雕了天龍八部,外龕兩側高浮雕了兩位力士。主尊坐像高約1米,頭戴蓮花冠,結跏趺坐於束腰須彌座,寶相庄嚴。主尊衣飾下垂,線條生動﹔力士肌肉凸出,威風凜凜。劉建成表示,這龕石窟因其保存完整、造像精美,已建議升級為市級文物保護單位。

姚軍介紹,此次新發現的115處石窟遍及綿陽、瀘州、廣元、樂山、南充、甘孜等11個市州,其中遠至唐代的就有35處。

待攻克的世界性難題

保護好人類文明的瑰寶,需加強科技攻關解決“疑難雜症”

四川石窟,在中國石窟藝術史上堪稱濃墨重彩的一筆。然而千百年過去,珍貴的文物面臨風化、水害、生物病害等困擾。調查人員表示,石質文物保護是世界性難題,需盡快加強科技攻關來解決“疑難雜症”。

在赴自貢調查時,調查人員發現位於沿灘區的一處宋代摩崖造像已不復存在。在當地庫房,他們看到了這處造像的殘件。原來這處造像因風化嚴重,周邊岩體坍塌,文物部門不得不收集其殘構件異地保存。

更多遭受日晒雨淋的石刻面臨著風化、水害等嚴重病害。姚軍表示,風化幾乎是每一處石刻都不同程度存在的病害。在樂山大佛景區,凌雲棧道旁的石刻幾乎已風化殆盡﹔安岳石刻茗山寺,華嚴三聖的雕像可以明顯看到風蝕的痕跡。當地文物干部感嘆,不少游客被這種文物的滄桑美所打動,“但我們需要考慮的是,怎樣讓這些不可復制的文化遺產延續下一個千百年。”

上千處石窟還遭受著面流水害。最典型的莫過於樂山大佛,雨水的淋漓和沖刷,使得大佛臉胸經年累月留下水漬的痕跡。迫不得已,大佛隻能啟動解除水患等“美容”工程。

結構失穩也困擾著800多處石窟。姚軍表示,四川石窟往往依山傍水,開鑿於河谷的一側陡崖上。陡峻的邊坡岩體,常常發育有各種裂隙,漸漸將岩體切割成塊狀。這些塊石在重力作用下,容易發生崩塌,造成石窟所在邊坡岩體失穩的滑移面或崩塌破壞面。夾江千佛崖,便可看到部分石窟因為山坡地表水下滲進入岩體裂隙,侵蝕裂隙表面,裂隙肉眼可見地逐漸擴大。

四川氣候溫熱潮濕,地表植物生長茂盛,也成為石窟生物病害的原因之一。在安岳石窟,千佛寨部分龕窟便因植物根莖的蔓延慘遭“分解”,臥佛院的兩龕石窟也出現了表面微生物病害。姚軍表示,生物病害不可小覷,一是植物分泌有機酸與遺體腐爛分泌有機酸會加速岩石的風化破壞速度,此外苔蘚地衣等生物體的分泌物和遺骸覆蓋在石窟造像表面,也影響其觀賞性。

值得一提的是,此次石窟專項調查,每一處石窟均獨立編制了調查報告,不僅有對石窟基本情況的描述和評估,還提出了文物保存狀況、保護管理狀況、安全防范等“病症”和“藥方”等相關內容。省文物局相關負責人表示,這次專項調查時間緊、任務重,工作難度極大。不過四川文物人依然在8個月內就摸清了四川石窟的家底,不僅搞清了數量和保存環境,還找到了石窟的基本病症,為構建科學有效的石窟保護體系提供重要依據。面對石質文物保護這一世界性難題,業內人士呼吁未來必須加強科技攻關,延緩或者治好這些病害。

未來,國家文物局將根據全國石窟現狀,編制統一的石窟保護專項規劃,四川也將出台相關保護利用工作實施方案,以保護好這些人類文明的瑰寶。(四川日報全媒體記者 吳曉鈴)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量