技以载道 以心守护

|

|

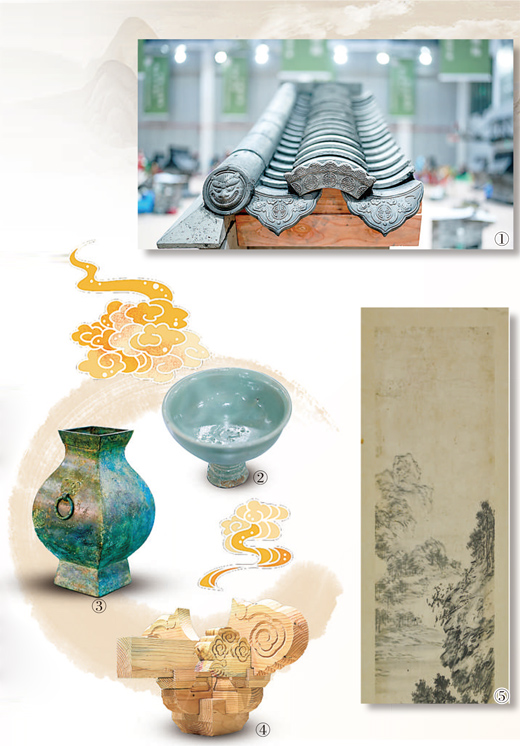

图①②③④⑤分别为第二届全国文物行业职业技能大赛泥瓦作文物修复师、陶瓷文物修复师、金属文物修复师、木作文物修复师、纸张书画文物修复师赛项修复的文物和作品。 |

|

|

图为第二届全国文物行业职业技能大赛户外比赛项目现场。 |

或勘探或发掘,或雕凿或修补,经由他们的劳动,文物得以“祛病延年”、光彩焕新,文化遗迹得以重见天日——这样一群人,就是文物修复师。

近日,第二届全国文物行业职业技能大赛举行。作为文物行业规格最高、项目最多、影响最广的职业技能赛事,比拼的是绝活儿,传承的是技艺,守护的是匠心。本版走近这群“文物良医”,讲述他们的故事。

——编 者

与时间的赛跑永无止境

杨雪梅

铜车马、莲花方鹤、韩休墓壁画、《五牛图》……这些与我们擦肩而过便难以忘怀、代表一个时代的文化珍宝,哪一个背后没有独特的修复故事?经过一代代修复师的接续传承、全力以赴、匠心神工之后,一段段精彩的历史、一页页千年的画卷、一个个生动的场景,才从历史深处浮现,将断裂的叙事拼缀得环环相扣。

在陕西秦始皇帝陵博物院,修复团队以“十年磨一剑”的匠心,将兵马俑残片逐一比对、定位、粘结,让沉睡千年的“帝国卫士”重焕威严。我曾采访考古学家王亚蓉,听她讲述妙手复织中国锦绣的繁冗细节。我曾观察故宫的画医,看他们如何将画心背后露出的成百上千的补条揭一半拼一半。在景德镇的御窑博物馆,我们眼见着,那些明清时因为小小的瑕疵便被打碎掩埋的成吨瓷片,被修复成精品……没有人比修复师更有机会与古人对话了。他们从未被那些“伤痕累累”的文物难倒——无论是被烧成炭化状的简牍,还是变形、缺损的青铜器。在他们眼里,每一处残缺就是一个待解的谜,每一次凝视都是解读前人留给今天的书信,是进入某段历史的钥匙……

多么幸运,我们不仅拥有顶尖的大国工匠,还有越来越宽阔的塔基。全国文物行业职业技能大赛是各路高手切磋技艺的平台,更是检阅行业人才梯队、促进“青出于蓝而胜于蓝”的广阔舞台。数据显示,293名参赛选手平均年龄40.5岁,最年轻的参赛者仅19岁,本科以上学历占比高达53.58%,生动演绎了“行行皆可出彩”、技能亦可报国。

中国古代工匠秉承“天时、地气、材美、工巧”的和谐造物思想,制作出一件件独具东方特质的器物,只有本着敬畏的心,才能让每个修复痕迹,都成为叠加的文明代码。如果说过去修复器物,主要看能否做到修旧如旧,那么现在的文物保护修复,则更看重基于文物价值的整体性保护。

可以看到,现代科技的全面介入,加快了文物保护工艺技术的扬弃创新的进程。文物保护修复,正由经验走向科学。在传统的修复基础上,越来越多的修复可以通过计算机来模拟校形,但不可否认的是,在一些极重要的文物修复环节,还是要靠有经验的修复师来完成。古法用得好,最能出彩。同样,“择一事终一生”、精益求精追求卓越的工匠精神,又何尝不是快速发展的社会中最令人敬重的品行?

文物修复师与时间的赛跑永无止境,而文明的星火也将照亮岁月的长河。

真喜欢,就不觉得苦

周飞亚

在平均年龄近50岁的泥瓦作文物修复师项目参赛者中,24岁的伊文龙格外惹眼。

脸上虽透着稚嫩,手上动作却行云流水,熟练度不输老师傅。再看他的作品,嘿!墙体“站”得笔直,墙面光滑细腻,砖缝齐齐整整,花瓣状的异型砖边缘,舒展出圆润优美的弧线……

路过的监考人员、志愿者、观摩者们,都忍不住多看两眼。

“我出生在工匠世家,打小就开始玩泥瓦了,18岁就正式入了行。”提起自己的手艺,伊文龙颇有几分自豪。

从记事开始,伊文龙就经常跟着长辈们体验,对泥瓦作产生了浓厚的兴趣。看得多了,那些工序、技巧慢慢入了心,他就试着上手,学得有模有样。

印象最深的是那年,北京潭柘寺的一座四合院正在修缮,看到工人砌墙,好奇的伊文龙忍不住动手模仿。活儿干得不赖,老师傅啧啧称赞,下一句却“警告”他:“小小年纪,可别接触这个,遭罪!”

这样的话,伊文龙从小到大听过无数次。

谁都知道,泥瓦工是个苦差事。在各项文物修复技艺里,属泥瓦作的“脏活儿”“累活儿”最多。伊文龙深有体会。

工地常常尘土飞扬,走一圈就沾满身的灰。有时工地在野外,只能住帐篷,大风常常掀掉了帐篷顶,赶上大雨,帐篷里可能会积水,甚至把鞋子冲跑。最难受的是夏日三伏,上屋顶弄瓦,屋顶温度能达到50摄氏度,穿着鞋都觉得烫脚。

上大学时,每逢暑假,伊文龙都会去工地“练手”,而且总会拉上关系好的同学一起干,希望他们也能对泥瓦作产生兴趣。可惜的是,小伙伴们都没能坚持下去。唯有伊文龙不以为苦。

“我父亲很看重手艺的传承。我听过不少老师傅说,以后不会让自己的孩子干这行。但我父亲从来没说过这种话,他只是说,要干就得干好!”

修缮过老北京四合院,营建过广东影视城仿古建筑,也修缮过长城和十三陵……入行几年,伊文龙在实践中快速成长,一路走到全国文物行业职业技能大赛这样的最高平台,成为泥瓦作修复师项目最年轻的选手,也是唯一一名00后。

为了这场“大考”,他铆足了劲。泥瓦作的比赛不让带电动工具,这是考验,也是提醒选手:在工具创新之后,也不能丢掉老手艺。伊文龙不仅勤加练习,还仿照木作的锯子,自制了一把“砖锯”。在北京参加初赛时,裁判长李永旺发现了这一利器,赞不绝口,还专门向国家级官式古建筑技艺传承人、故宫博物院古建修缮中心主任李永革举荐,准备大力推广。

也是这段插曲,成就了李永旺和伊文龙的师徒之缘。

“决赛,我给自己‘加戏’了。”伊文龙笑着说。比赛要求选手们建造一段墀头墙,“比赛给了16个小时,时间很紧张。”为了取得好成绩,他还主动增加难度,把活儿干得更细。靠着这股子劲儿,年纪轻轻的他摘得了该项目的全国冠军。

这些年经历过那么多工地,伊文龙发现,像自己一样的年轻人很少。“200多人的工地,30多岁的都少见,基本都得四五十岁了。”怎么才能更好地传承技艺?除了尽量改善工作条件、提高待遇,还有就是提高手艺人的社会地位,激发荣誉感。因此,能够站在国家级比赛的现场展现风采,他感觉自己“责任重大”。

他期待着,看到越来越多年轻的同路人。

唯有坚持方能抵达远方

宋豪新

7月的四川泸州,高温闷热。西南医科大学稻香苑是第二届全国文物行业职业技能大赛金属文物修复师项目的比赛现场。一张张工作台依次排开,整个会场格外安静,只听见喷水壶、刷子等工具发出的细微声响。

案台前,来自四川省文物考古研究院的修复师任俊锋仔细盯着一件通体锈蚀、矿化严重的汉代青铜钫,仔细观察。思量一番,任俊锋拿起工具,开始对文物表面进行处理。

“青铜器上的锈并不需要完全去除。无害锈如氧化铜、氧化亚铜等,对青铜器有一定的保护作用,而有害锈如氯化亚铜等则会加速腐蚀,如果不做好清理,就会像‘癌细胞’一样扩散。”凭借多年经验,任俊锋准确分析判断手中这件受损文物锈蚀的性质。

清理病害、整形、拼接、焊接……一件件工具在任俊锋手里得心应手,一道道工序快而不乱,有条不紊。

“时间到!”选手依次离场,裁判组进入紧张的评选环节。

“我对这种器物还算比较熟悉,修复难度偏中等,关键还是时间太紧,但这就是竞赛。”摆放好修复的汉代青铜钫,走出会场的任俊锋长长地舒了一口气。

从事文物修复工作15年,参与修复的文物上千件。从出现在央视春晚上的“三星堆青铜大面具”到备受观众喜爱的青铜扭头跪坐人像,这些在历史长河里受损的文物,在任俊锋的巧手下得以重现神韵。“每一次修复,都是创造奇迹的过程;每一次修复的痕迹,都是写给古人的书信。”

2010年,任俊锋师从著名青铜器修复专家杨晓邬,正式开启文物修复生涯。2013年,四川芦山发生7.0级地震,他冒着余震协助抢救清点雅安馆藏文物,避免了文物的二次损毁。2020年,三星堆祭祀坑考古发掘重启,一件件器物的残片、一根根早已糟朽的象牙被小心翼翼提取出土后,都急需尽快得到有效保护。任俊锋深度参与探索并应用“高分子绷带固形保护兜底翻转技术”,为近700段象牙的成功提取作出关键贡献。

今年5月,四川省文物行业职业技能大赛举行,为期4天的比赛里,任俊锋展示出扎实的应变能力与高超的技艺精度,以金属文物修复师项目第一名的成绩进入全国总决赛。

“这个大型移动式户外推车和大工具箱都是我修复文物的‘宝贝’。虽然是比赛,但比名次更重要的是让每件经手的文物获得应有的尊重。”比赛中,任俊锋在15个小时里完成了汉代青铜钫的修复方案制定、实际修复及档案记录,凭借自己多年打磨出的精湛技艺一举夺魁。

“这是一份沉甸甸的荣誉,也是对我15年从业生涯的肯定。”任俊锋说,自己依然是一名学徒,要一如既往保持初心,不断积攒经验、增强动手能力,还要学习新知识。“多懂一点总不是坏事,遇到问题,解决的方法就越多。”

文物修复师的技艺是老一辈倾囊相授传承下来的。近年来,国家对文物保护人才的培养越来越重视,也使得这份职业得到了更多尊重,任俊锋也希望有更多的年轻人能加入这个领域。“唯有热爱可抵岁月漫长,唯有坚持方能抵达远方。”任俊锋说。

“土中找土”,别样浪漫

闻 白

7月4日,5时,四川泸州合江县黄氏坝的考古探掘赛场就迎来了这群自嘲为“土中找土”的“挖土人”。6时20分,比赛开始。一大早,太阳就明晃晃,当选手们手持洛阳铲取出第一铲泥土时,已汗流浃背。

作为全国文物行业职业技能大赛唯一的户外比赛项目,这样火热潮湿的状态一直持续到比赛结束。从45名参赛者中脱颖而出获得第一名的李蕾说,这就是田野考古的常态,“一年四季在田野,最苦的是夏天。”39岁的他已有18年的田野考古经历。

黄氏坝是川渝宋元山城体系的重要组成部分,遗址至今仍保留城墙壁等历史遗迹。“最大的困难肯定是对于地层情况的不熟悉。考古工作首先要了解地层关系。泸州以黏土为主,黏性强、硬度大、湿度高,需要特定技巧才能进行有效发掘,仅靠蛮力是行不通的。”

地下遗迹的具体情况对所有人来说都是未知的,可能会遇到不同类型的遗迹,但考古工作者仅能通过3个探孔来推测探方内的遗迹分布,所以布孔的位置和方式至关重要。“勘探过程中,我们首先需要辨认打上来的土层,判断其中是否包含遗物,根据这些包含物来判断是什么样的文化层。”李蕾说。

比赛现场,选手们大部分时间都在记录整理资料。“我们平时就需要填写各种表格,记录采集的遗物,尤其是要写工作日记。在正式的考古勘探完成后,我们通常需要提交完整的勘探报告。比赛相当于要提交一份小型的勘探报告。”李蕾说。

勘探、记录、辨别、测量和绘图等,李蕾在短时间内都独立完成。在探方的发掘阶段,由于需要搬运土壤,工作量较大,大赛为每位选手配备了两名民工师傅。“与他们的沟通和配合尤为重要。我会主动进行示范,确保他们完全理解任务要求后再开始工作。”李蕾说。

在探方中,选手们首先要把表面处理干净,判断上一层地层是否已经发掘完毕,同时结合下一层的平面,判断发掘的进度和位置。遗迹会通过土质和土色的不同表现出来,需要选手仔细辨别。虽然大家技能上差别不大,但在细节处理上还是能看出经验的差异。李蕾最忙的是整理采集物。李蕾感慨:“我们在第二层底部发现了大量木炭,全部收集起来,装了一大袋子。这是用于断代的重要出土物。较小的兽骨会被忽略,我让师傅们将土块捣碎后仔细检查,确保所有重要遗物都被完整采集和记录。”

在他的考古日记里,遗址示意图、探方示意图、每一层的平面图、不同的遗物,都标注得清晰完整。但考古是“遗憾的艺术”,“无论使用什么工具,一旦碰到文物就可能造成损坏。”探方里有几个瓷器,第一个瓷器刮出来时看似完整,但实际上是残片,不过尚可复原。李蕾以为没有其他文物了,便让师傅继续往下刨。没想到连续3次下去都碰到了文物。“我在记录中如实提到了这些发掘过程中存在的问题。”也许就是这种尽量保持客观的态度,赢得了裁判的赞许。

李蕾在河北省的选拔赛时就表现优秀,获得了第一名。这与他长期在田野工作有关。他跟随河北省考古所的雷建红,一直在雄安新区的南阳遗址做聚落考古。南阳遗址是雄安新区境内面积最大、文化内涵丰富的一处遗址,之前在青铜器上发现有“西宫”“左征”“右征尹”等铭文,专家认为这里应该会有更重要的城址发现。

“有时候我们在历史文献中查到某个地方,资料写得很明确,结果实际考古出来却不尽如人意。但有时又会偶然发现一些重要的东西,带来惊喜。这正是考古最有意思的地方。”“土中找土”,在李蕾眼里充满了别样浪漫,“我一直坚持做自己喜欢的事,没有辜负自己的热爱。”

《 人民日报 》( 2025年07月19日 07 版)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量