文旅融合方志护,花荄走上新“花路”

“有女莫嫁猫儿沟,红苕芋子都难收。”曾经的猫儿沟,穷得叮当响,外地姑娘不愿意嫁过来,本地姑娘也以嫁到外地为目标。但是现在,这里成了远近闻名的旅游打卡点。

猫儿沟景区,位于四川省绵阳市安州区花荄镇。这里有翠绿的水稻田、丰富的果产、静谧而整齐的村居……蓝天白云下,历史记忆、现代产业与生态旅游在此深度融合,处处是乡村振兴的生动图景。

花荄这个地名,有着《汉书》“清阳浮动,根荄以遂”的意境,其由来与唐代将军花衡芝有关。据记载,花衡芝将军曾在此地征战并封侯。他利用当地盛产的红砂石和云石修建了一条长约500米的街道,民间称之为“花街”,又名“花街场”。后来,“花街”演变为“花荄”,有“春风和煦,草木萌动”之美意。镇如其名,步入花荄,映入眼帘的是蝶绕芳花、绿意丛生的美景。

联丰村街道旁,蜜蜂采花。实习生唐艺娟摄

在花荄镇联丰村村史馆内,由绵阳市地方志编纂中心协助考证、征集的历史记忆静待开启。村史馆收集了上个世纪村民们的农具、器具、老照片等,是乡土文化的活态载体。馆内,三峡牌落地扇、老式自行车、DVD机、收音机等饱含年代感的生活器具,与照片墙定格的往昔面容交织,拼贴出上世纪的村落生活图景。

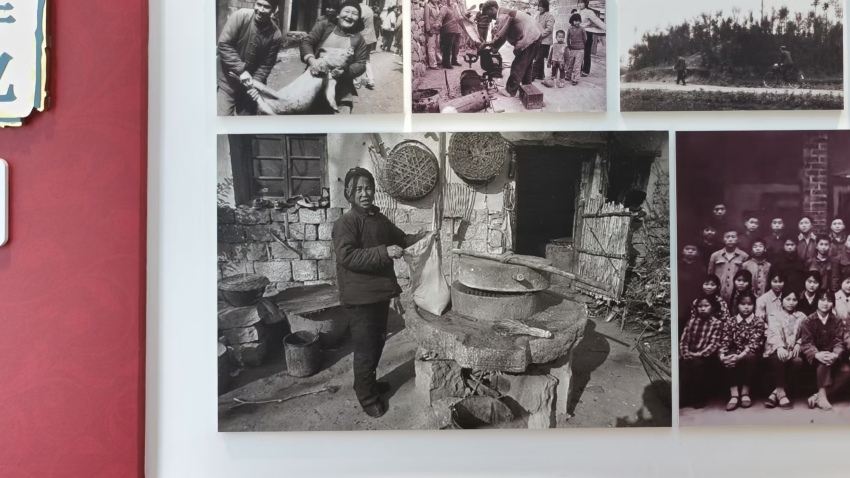

上世纪80年代的老照片。实习生唐艺娟摄

一张上世纪八十年代的黑白影像尤为醒目:一位村民正收集用石磨碾碎的粮食,身后是低矮的土坯房。或许在那个年代,吃饱穿暖便是每个人最质朴的心愿。时光荏苒,在如今的航拍图上,蜿蜒的水泥路串起错落有致的农舍。新时代的联丰村利用优越的自然条件,助力当地的种植业蓬勃发展。在村史馆内的数字化农旅展示墙前,当地讲解员自豪地说:“现在的产业园区都有配套的冷链运输,花荄镇的农产品可以运往全国各地。”科技的发展与产业的落地,让该地村民物质条件充足,精神生活丰满。

产业园区鸟瞰图。花荄镇党委供图

留得住乡村记忆,也抓得住时代机遇。在花荄镇九合村里,有一大片绿油油的柑橘林,是绵阳市安州区柑橘现代农业园区的核心地带。这片生机勃勃的“橘海”是怎么来的呢?村党委书记卿官松,是关键人物。

卿官松主动到眉山考察学习杂柑种植经验,立志带领乡亲们致富。有了目标,但群众种植意愿不高,怕亏本、不赚钱怎么办?他一方面发挥组织优势和党员先锋模范作用,组织18名有技术、愿意发展产业的党员成立产业党支部,让村组干部先种、党员先种;另一方面,从眉山引进种植大户,流转土地种植柑橘,发展一批“先吃螃蟹的人”。通过实实在的干,群众慢慢地发现了“甜头”,便有了“兴趣”,开始自发种植柑橘。卿书记深知人才是产业筋骨,他四处奔走打造柑橘产业服务中心,又请来省农科院专家指导,培育出400余名懂技术、善经营的“土专家”“田秀才”,共同打造出这片橘林园区。如今的园区,连片种植春见、甘平、爱媛等7个品种柑橘,核心区面积达1.5万亩,辐射周边红武、联丰等村种植面积共计2万亩,大大带动了当地的经济发展。

站在瞭望塔上远眺,“年产量6000万斤,产值2.4亿元”不再是抽象的数字。连绵不断的柑橘林结出的是造福村民的果实,映衬着乡村振兴的蓬勃生机。

现代农业园区。实习生唐艺娟摄

花荄镇的发展,植根于田间,借力于文化。它以“农业+文旅”模式,走出了一条独特的乡村振兴之路。通过地方志的志书编撰和村史馆的建设,发掘当地的冉駹国文化和东晋益昌县址历史,让此处的乡村旅游拥有了深厚的文化内涵。当地人深谙“绿水青山就是金山银山”的道理,依托得天独厚的山水田园风光,打造出以农业产业观光、农事农耕文化体验、游乐休闲度假为一体的乡村旅游度假区。

景区深处的丰泽园,是寓教于乐的生动课堂。游客们来到这里,在休闲娱乐的同时,也感受到植根乡土的奋斗精神。

丰泽园。实习生唐艺娟摄

过去的联丰村基础条件差、群众增收难,是一个落后村。猫儿沟农庄,是村里2008年建成的第一家农家乐,最早是由2个老旧的农家院改造而成,只有三四间房屋、五六张桌子。“之前村里整体基础条件很差,环境也不好,农家乐客人不多。”一位村民回忆道。如今,随着基础设施建设和人居环境整治的不断完善,猫儿沟农庄的生意日益红火。农庄内的美景和香气,是农旅融合成果的印证。

彩旗迎风飘飘舞,大红灯笼高高挂,花荄镇的文旅融合日子越过越红火。游客在这里既能钓鱼、品茶,又能享受地道的农家菜、柴火鸡、烧烤等美食。目前,在猫儿沟农庄周边的花城果香景区内,种植果蔬24000余亩,有农家乐30余家,绘就了“果间菜、房前花、荷下鱼、园中游”的乡村新貌,初步形成了三产互动发展新格局。

与此同时,绵阳市地方志工作者们持续关注并记录着花荄镇的变迁和发展,为总结推广“花荄经验”积累了详实的案例素材。

花荄镇猫儿沟农家乐。实习生唐艺娟摄

花荄镇有文化记忆,还有炊烟袅袅。故乡青山绿水焕新颜,生活水平步步高,召唤着外出的年轻人返乡建设。花荄镇花城果香片区的“创业明星”李蕊伶便是其中一员。大学毕业后在外做装饰设计的她,看到家乡环境巨变、乡村旅游兴起,毅然回到老家创办了“李二狗农业科技有限公司”。公司名字接地气,业务也“土气”。她利用当地优越的水土资源,种起柑橘、桃子等水果,还利用宅基地建立了露营基地,年营业额能达到250万元。而在花荄镇,像李蕊伶这样怀揣热忱回乡建设的新农人,正如雨后春笋般不断涌现。

产业园区鸟瞰图。花荄镇党委供图

农业文旅齐迈步,数字赋能“安橙”香。花荄镇积极顺应科技迭代,依托绵阳市地方志部门的帮助建馆护史,不忘来路;作为“四川省乡村治理示范镇”,花荄秉持文化与制度的双自信,正阔步走在乡村振兴的新“花路”上。(刘海天、实习生唐艺娟)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量