行走“网红村”

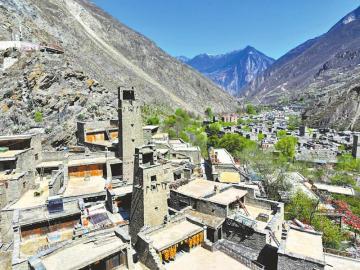

桃坪羌寨碉楼。

弹唱侗族大歌的肇兴村村民。

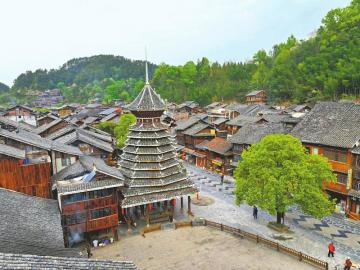

肇兴侗寨的特色建筑——鼓楼。

四川桃坪村,保留着世界上最完整的羌族古建筑群——桃坪羌寨,始建于西汉年间。

贵州肇兴村,中国最大的侗族村寨——肇兴侗寨,建寨历史可追溯至北宋年间。

两座村落都拥有千年古寨,在这个春天都即将迎来如潮的客流——侗寨的谷雨节,羌寨的车厘子季,都是“网红村”的招牌。

我们行走其中,发现这两座村落虽然都以古建筑为特色,但它们对“新与旧”“古与潮”却有着个性化的理解。

商业化浪潮下,两座村落在坚守保护之路的同时,也在积极开拓焕新之路。

成名30年,桃坪村90%村民吃上“旅游饭”

重保护也重开发让客人留得更久

“网红村”名片

桃坪村

位置:四川省阿坝州理县

人口:426户1083人

耕地面积:2028亩

2024年人均可支配收入:1.8万余元

荣誉:全国重点文物保护单位2024年世界“最佳旅游乡村”

特色:保留着世界上最完整的羌族古建筑群——桃坪羌寨

“淡季是这样的。”4月7日,清明小长假后的首个工作日,看着桃坪村有些空荡的停车场,龙小琼并不感到惊讶。

位于阿坝州理县的桃坪村,是一座有着2000多年历史的古老村落,村里保留着世界上最完整的羌族古建筑群——桃坪羌寨。作为知名旅游景点,桃坪村成名较早。在大多数村民眼中,龙小琼是桃坪羌寨旅游开发的第一人,30年前,正是她将首批旅游团队带进村子里。

成名30年之后,桃坪村又将如何焕发新的生命力?

如何保护

老寨如要修建

需要层层审批

在老寨两三百米外

建新寨搞开发

如何焕新

打造咖啡馆、旅拍馆、

文创馆等新业态新场景

增加互动体验

让孩子们搭碉楼

将羌绣、羌笛、羊皮鼓舞等

非遗与旅游结合

古寨新难题

杂谷脑河畔,沿着蜿蜒的石板路一路向上,屹立千年的古建筑群藏身于高山峡谷间。龙小琼带着我们在巷道纵横、宛如迷宫的古寨中穿梭,最终在核心景点“千户羌王之家”门口停了下来。

1996年,中专毕业回家的龙小琼,带着村里的年轻人成立了演出队,把游客请进寨子里参观,开启了桃坪羌寨的民间旅游开发史。

年轻、脑子灵活的龙小琼,最早将家里的房间进行改造,供游客住宿、品羌餐。村里不少人也纷纷效仿开起了民宿。如今,全村90%的村民都在从事旅游或参与旅游相关的行业,吃上了“旅游饭”。

2006年,桃坪羌寨被评定为全国重点文物保护单位。“这大幅提升了桃坪村的知名度。”桃坪村党支部书记杨步义说。

但旅游开发却面临不少难题。由于文物保护的相关要求,老寨如要进行修建,需要各级相关部门层层审批,“电网、水网、污水处理都需要升级,但都批不下来。”杨步义说。

龙小琼也做过升级梦。曾经有位知名设计师想和她合作,将老寨子改造为高端民宿,“设计图纸都给我看了,不仅特别精致,还能填补村里没有高端民宿的空白。”但考虑到文物保护,这次合作最终还是没有达成。

保护与开发的矛盾,在“5·12”汶川特大地震灾后恢复重建中找到了解法。

对口援建理县的湖南省,在老寨两三百米外,为村民们重建了一个占地120多亩的新寨。从此,当地的旅游开发迎来了“老寨重保护,新寨搞开发”的新阶段。

和龙小琼一样,大多数村民都将老寨的民宿搬到了新寨,几乎家家都有民宿,桃坪羌寨拥有近3000张床位的接待能力,比全村人数的两倍还多。

2017年,桃坪羌寨接待游客60万人次,实现门票收入400多万元。

但变化接踵而来。先是疫情,后是交通的巨变给桃坪带来了新难题。随着成都到马尔康的高速公路、成都到九寨沟的高铁通车,桃坪村作为九黄大旅游环线中转站的区位优势被稀释。“最明显的变化,是留下来过夜的游客变少了。”尔玛人家民宿老板陈硕说。

游客的玩法也有变化。以理县境内来说,毕棚沟、古尔沟等传统景区外,理小路等“野生景区”火爆出圈。“游客搭个帐篷烤肉,连方便面都自己带。”村民们说,这些新兴玩法,对当地的消费带动有限。

成为目的地

阿坝州旅游资源丰富,自然风光顶流太多,作为人文景区,桃坪羌寨很难成为游客的首选。

随着中转站优势愈发稀薄,桃坪村也在发力突围,将自己打造成为目的地。

一些变化在村里发生着。村民陈育英发现,新寨的业态更多了,咖啡馆、旅拍馆、文创馆相继开业,还打造了许多拍照打卡点,桃坪更“潮”了。

2024年10月,域上和美集团成立理县和美商业运营管理有限公司,以EPCO(设计-采购-施工-运营)模式参与桃坪羌寨的运营。“简单来说,就是地方政企牵头,我们作为市场化主体参与运营,希望打造出专属于桃坪的IP。”理县和美商业运营管理有限公司总经理杨彬介绍。

如何让游客留下来?未来的思路是,依托域上和美集团打造演艺剧目的成熟经验,为桃坪量身定制经典剧目。目前,相关工作还在准备阶段。

采访中,记者遇到了几位来自上海的游客。“保护得很好,迷宫很有意思!”刚逛完老寨的他们,对建筑连连称赞的同时也道出了遗憾,“寨子一个小时就逛完了,如果能有更多可以体验的项目就好了。”

增加互动体验,是吸引留住游客的关键。

村民有自发尝试。当地羌族碉楼营造技艺非遗代表性传承人贾学友,最近和女儿搞起了研学。

走进“古羌文化体验基地”的院子,桌上摆满了碉楼模型。贾学友用锤子、凿子,将石头锤削成一片片小石片,再教孩子们搭成羌族碉楼。“有些孩子不知道怎么搭,我就让他们看看眼前的碉楼,再不行还可以带着他们去爬一爬。”

景区的运营方也有升级计划。理县吉祥文化旅游投资有限公司相关负责人透露,理县下一步准备将羌绣、羌笛、羊皮鼓舞等非遗与旅游结合,推出观光游、文化游、研学游,吸引成渝地区游客将桃坪村作为周末游、避暑游的目的地。

在桃坪羌寨游客中心,一块印有2024年世界“最佳旅游乡村”的牌子十分显眼。这块“金字招牌”让村民们非常振奋,“会带动更多游客来桃坪。”上述负责人说。

很快,桃坪村就要进入车厘子季了。经过持续近半年的淡季,村里又将进入房间爆满、游客如织的喧嚣之中。

去年的人均可支配收入,肇兴村村民约是贵州省居民的1.5倍

克制的商业化 让寨子变得更好

“网红村”名片

肇兴村

位置:贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县

人口:1273户5261人

耕地面积:3318.9亩

2024年人均可支配收入:约4.16万元

荣誉:2007年“中国历史文化名村”

特色:全国最大的侗族村寨之一,有“侗乡第一寨”之誉,侗族传统建筑风貌保存完好,拥有全世界最大的鼓楼群。

祝明珠感冒了,说话带着点鼻音。来不及休息,这位贵州省黎平县肇兴景区运营管理有限公司总经理忙着张罗一场筹备会议。4月19日至20日,是肇兴村隆重的谷雨节,对她来说,一刻都不能怠慢。

位于黔湘桂三省(区)交界地区,贵州省黔东南州黎平县的肇兴村拥有全国最大的侗族村寨之一:肇兴侗寨。

从上世纪80年代的背包客“闯入”算起,肇兴村的旅游发展已走过近半个世纪。祈求丰收的谷雨节,也成了吸引游客的“商品”。但肇兴人深知,在商业化的浪潮之中,侗寨“不变”的那部分,才是它吸引力的来源。

如何保护

村民申请建房要经审批

外观一定要

保留传统风貌

如何焕新

以前在节日

才能听到的侗族大歌

现在每天

都可为游客表演

传统艺术

被打包成了

“肇兴十二时辰”文旅品牌

克制的商业化

4月初,肇兴村寨尾的仁团,接连有两位老人过世。“团”,是寨子里划分的自然片区,一共有5个,分别以仁、义、礼、智、信命名,每个“团”都有一座鼓楼。特殊的建造技艺使得它们“历经百年风雨而不倒”,至今仍是侗家人最主要的活动场地。

在肇兴,村民的一举一动都成了景观。中午12点,仁团鼓楼前支起一朵朵遮阳伞,大家默契地杀猪、切菜、生火……游客在一旁拍照,村民们早已习惯了这样的注视。

“村里5200多人,只有500多人外出务工,大多数群众吃的都是‘旅游饭’。”肇兴村党委书记兼村委会主任陆卫敏说。

村民的日子过得红火。2024年,肇兴侗寨接待游客102.7万人次,实现旅游综合收入10.2亿元,村民人均可支配收入约4.16万元,约是贵州省居民人均可支配收入的1.5倍。

记者从寨头走到寨尾,即使将脚步放慢也只需半个小时,而这里已发展起酒店、民宿、餐饮饭店等400多家,走几步就能遇到一家旅拍店。

“20年前还没有那么多外地商家!”商铺老板陈刚回忆,2014年,肇兴侗寨景区正式对外开放;同年,贵广高铁开通运营,从最近的从江站乘车到肇兴村,只需要不到20分钟。

说着一口“广普”乡音的袁家栋去年成了村里的“荣誉村民”。作为贵州肇兴侗寨研学旅行服务有限责任公司总经理,他最近正忙着为新开的稻田咖啡馆物色烘焙师。

2018年,作为央视春晚分会场,很多人认识了肇兴这座美丽的侗寨。2019年初,袁家栋首次到肇兴考察,当即决定来这里创业。“最可贵的是这里的区位条件,还有丰富的自然、人文资源。”

比如,被列入人类非物质文化遗产代表作名录的侗族大歌。《肇兴村志》记载,上世纪80年代,侗族大歌演唱只在节日活动期间才能听到。而现在,村上的歌队、戏班每天都可以为游客表演。

侗族大歌、芦笙舞、侗戏等传统艺术都被打包成了“肇兴十二时辰”文旅品牌。陆卫敏告诉记者,2022年村里专门组建起表演队,去年演出超300场,收入100余万元。

肇兴侗寨“天天过小节,月月过大节”。祝明珠介绍,肇兴景区依托侗族民俗重点打造4大节庆IP——谷雨、六月六、月吔大歌以及侗年。2024年4个节庆期间,景区共接待游客7万余人,相比2023年同期增长68.7%。

夜幕低垂,肇兴大大小小的酒吧里,驻唱歌手卖力揽客;民宿里,喜欢清净的游客已早早入睡。民宿老板告诉记者,“如果不喜欢肇兴太商业的这一面,可以去周边更原始的黄岗侗寨看看。”

传统村落商业化的度在哪里?陆卫敏认为,“克制的商业化”是肇兴努力的方向。

可贵的原生态

克制的商业化,正是在古朴和时尚之间求得一种平衡,尽量保留“原生态”的传统文化。

作为旅游核心区,肇兴基本维持了传统木制吊脚楼的外观。陆卫敏介绍,村民申请建房,首先要经过村“两委”的评审,评审通过后再移交镇政府,最后获得县上相关部门的审批。“外观一定要保留传统的风貌。”

为了保证执行,村民建房前还需要交押金,验收合格后才能退还。如果不合格,这笔押金就用作改造外观。

而需要“修旧如旧”的,远不止传统建筑。

在寨门旁的侗族文化展示中心,黎平侗品源传统工艺农民专业合作社负责人陆勇妹正将乌黑的长发盘成别致的发髻。

她身上是传统侗族服饰。“有些游客不喜欢那么密集的花纹,我们就和设计师合作,做了有留白的时装。”陆勇妹指了指身后的衣架。

2014年成立的合作社,已从7名社员发展到228名社员。去年,合作社的订单销售额和非遗体验研学活动收入达1800多万元;通过组织各村绣娘生产,还为群众增收700余万元。

陆勇妹现在更多考虑的是产品研发,“仍然是传统的工艺、传统的纹样,只是不再绣得又密又多,兼具实用性和时尚感。”去年夏天,2024年贵州省侗族大歌百村歌唱大赛在肇兴侗寨举行。除了老年组、成年组,还有少儿组。在肇兴,文化传承已成了从老到小的共识。

还有一些东西是不变的。4月2日一早,稻田咖啡馆旁边的新桥上,有游客正在留影。原来的木桥破损拆除后一直没有修复,今年开年,袁家栋号召附近的10多家商户自筹了2万余元,让游客有地方打卡,也让村民通行方便。

在肇兴生活了几年,让袁家栋这个外乡人感受最深的是,侗寨很团结,很有人情味。去年侗年,他收到了寨子里10多个朋友的邀约。“大家有个共同的目标,就是让寨子变得更好。”

□四川日报全媒体记者 李欣忆 文露敏 王攀/文 李志强/图

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量