成都新津区探索医疗救助“免申即享” 让群众“零跑腿”享保障

改革背景

对待弱势群体的态度体现出一个城市的温度。作为社会救助的重要组成部分,医疗救助是针对困难群众治病费用经医疗保险报销后个人承担部分的补助,也是防范因病致贫、因病返贫的一项重要兜底政策。成都市新津区依托智慧蓉城建设成果,围绕申请医疗救助时群众多头跑多次跑、资料反复填多次交、审批程序多时间长等难题,积极推动医疗救助跨部门、跨层级业务办理流程重构,在全国率先建设完成医疗救助“免申即享”,为加快健全社会救助制度、精准快速高效推进救助帮扶提供了新津思路。

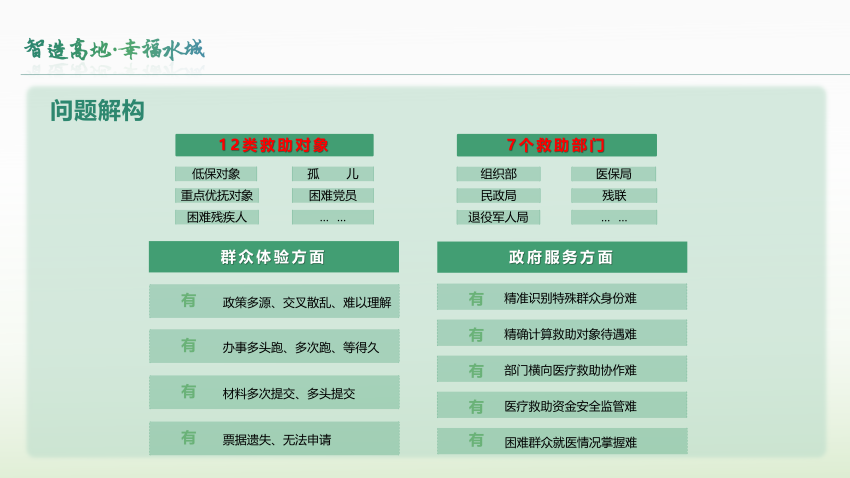

改革前问题解构。新津区医保局供图

改革后“免申即享”重塑流程。新津区医保局供图

具体举措

一、健全机制、整合力量,夯实医疗救助“托底功能”。一是形成组织协同机制。成立由区政府分管领导担任组长,医保局主要负责人任副组长,组织部、财政局、民政局、退役军人局、城运中心等部门为成员的城乡困难群众医疗救助工作领导小组,制定《成都市新津区城乡困难群众医疗救助实施办法》,各救助部门明确医疗救助工作负责人员,各镇(街道)加强医疗救助受理站建设,各村(社区)明确医疗救助联络员,推动区、镇、村三级医疗救助形成“一张网”,加快呈现上下联动、整体协同的医疗救助良好发展态势。二是健全“多维度”救助体系。梳理低保对象,困境儿童、重点优抚对象、重度残疾人、困难党员、困难职工等12类医疗救助对象,划分医前保险资助、专项医疗救助、新津区兜底医疗救助三重医疗救助方式。医前保险资助是医疗救助对象基本医疗保险、大病医疗互助补充保险的参保工作;专项医疗救助是专项医疗救助对象生病产生费用,经基本医疗保险、大病医疗互助补充保险和其他保险报销后,按成员部门现行专项医疗救助政策进行救助;新津区兜底医疗救助是重特大疾病医疗救助和家庭人均月收入在新津区低保标准3倍以内因病致困的家庭的特殊医疗救助。三是夯实“多渠道”资金保障。坚持“多方筹措、专项管理”,建立财政医疗救助专项账户,管理市级财政、区级财政特殊医疗救助金,鼓励社会团体、企业、个人捐赠,由慈善会统一接收管理。

系统运行情况。新津区医保局供图

系统运行情况。新津区医保局供图

二、汇集数据、搭建平台,推进医疗救助“免申即享”。一是聚数据。汇集上级回流的困难群众在全国范围内产生的医疗费用,以及本级报表通收集整理并每月更新的各部门困难群众名单,形成全域医疗救助“群体画像”,实时开展数据分析、整理、脱敏,动态维护医疗救助对象基础信息,向相关部门限权开放,释放数据价值,共享数据资源。二是简材料。通过系统智能识别救助身份、病种、费用、就医地等关键信息,此前困难群众申请救助所需14类申请材料,全部“清零”。三是汇政策。将7个部门的12类救助政策汇集数智中台,形成“政策画像”。编写20类救助规则、40种计算公式。汇聚叠加集成、智能运算,为群众“量身定制”最优救助方案。四是通流程。定期抓取全区救助群众在全国范围内就医数据。3天内完成救助群众身份、病种、费用、就医地等关键信息的脱敏处理、分类储存,并触发救助申请。自动推送到涉及部门,变过去串联式救助为并联审批救助。五是强监管。救助受理、审核审批、一卡通发放等各环节全程记录、事前可预警、事后可倒查。专设智慧监管模块,区纪委监委可全程监督是否精准认定身份、是否规定时间办结、是否及时足额发放到位,有效杜绝“受而不办、受而缓办、少救漏救、人情救助”等情况发生,医疗救助更加阳光、智慧、高效。

三、主动下沉、优化服务,开展医疗救助“帮办代办”。一是建立下沉式工作体系。立足医保服务“下得去”,以线上数据流管理流倒逼线下服务优化升级,设立140个覆盖全区8个镇(街道)和81个村(社区)群众身边医保服务站,提供异地就医备案办理、参保人员参保信息查询、医疗保险政策咨询、特殊困难群体帮办代办等医保业务34项,为群众提供“家门口”的医保服务,推动“15分钟医保公共服务圈”加快建设。二是释放基层面服务力量。坚持线上“一网通办”与线下“便民服务”相结合,制定“救助工作日历”到各镇(街道),统筹360余名网格员力量,针对无手机、操作难、行动不便等群众提供就近协办、主动代办、入户帮办,持续提升基层一线管理水平和服务能力。目前,累计开展医疗救助申请咨询、帮办代办服务360余人次。三是建设专业化服务队伍。规范服务标准,找准群众需求与风险可控平衡点,在服务环节、办事资料上做减法,分层分类制作《操作指南》《服务指南》,优化医保服务清单和标准。规范服务提质,落实“好差评”管理制度,完善一次性告知、首问负责、限时办结等服务制度,不断提升医保服务工作水平。目前,累计开展培训90余场、参与培训2500余人次。

国家局调研。新津区医保局供图

取得成效

一是以方便快捷为目的,提升群众获得感、幸福感、安全感。以一位既是低保户,同时也是重度残疾人和重点优抚对象的困难群众为例,改革前,该群众需向镇街提出申请、咨询政策,再带着材料分别到3个部门递交申请,每个部门审批拨付需30天(工作日,下同),3个部门至少90天。而且因为各部门起付标准不同,群众跑错顺序,还会影响到救助待遇。改革后,该群众只需在医院完成出院结算,系统就会主动抓取就医数据,主动匹配救助政策,计算最优救助方案,推送至部门进行并联式审批,救助款项在20天内发放到位,实现了在群众不通晓政策、不准备材料、不提交申请的情况下,医疗救助应享尽享、免申即享、直达快享。

二是以流程再造为手段,实现部门审核拨付高效。依托“智慧新津”数智中台能力,将“跨部门、跨层级、关联性强”的工作集成办理,强化跨部门政策、业务、系统协同和数据共享,重构跨部门办理业务流程,优化前后置环节,为群众提供“一件事一次办、一类事一站办”,审批流程时间相较改革前缩短一半以上,有效减少了群众办事成本。目前,通过医疗信息专网,主动抓取全区困难群众全国范围内就医数据17089人次,符合救助12963人次,已完成救助5397人次,累积救助7566。

三是以全程网办为路径,实现政务运行阳光透明。救助受理、审核审批、一卡通发放等各环节全程留痕、事前可预警、事后可倒查。专设智慧监管模块,新津区纪委监委可对是否精准认定身份、是否规定时间办结、是否及时足额发放到位进行监督,有效杜绝“受而不办、受而缓办、少救漏救、人情救助”等情况发生,政务服务更加阳光、智慧、高效。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量