全球首个!我国专家团队揭秘牧草领域图形泛基因组

人民网成都3月3日电 北京时间3月3日,四川农业大学草业科技学院黄琳凯教授团队在国际权威学术期刊《自然遗传学》在线发表了题为《美洲狼尾草泛基因组构建、结构变异挖掘及耐热机制解析》的研究成果。

该研究构建了首个美洲狼尾草图形泛基因组,也是全球首个牧草领域图形泛基因组,将为牧草基因资源挖掘及育种提供重要资源。该研究还揭示了狼尾草耐热的分子机制,将为相关物种如玉米、小麦和水稻的耐热研究提供重要信息,并将在保障粮食安全、应对全球气候变暖等方面发挥重要作用。

一棵小草关系国家粮食安全

据了解,美洲狼尾草,又名珍珠粟,全球种植面积达3100万公顷。在我国,它是重要的饲草,是草食家畜和食草淡水鱼类的优质饲料和青料。其作为亲本的杂交狼尾草,目前在南方各省普遍种植,是单产最高的多年生牧草之一。在非洲、印度等热带干旱地区,美洲狼尾草是重要的杂粮作物。

美洲狼尾草。四川农业大学供图

如何用科技引领牧草产业发展,是黄琳凯教授团队长期研究的领域。由于牧草基因组大、重复序列及杂合度都较高,增加了基因组序列构建的难度。2019年,该团队首次公布了鸭茅的高质量参考基因组,是我国公布的首个牧草参考基因组。随着研究的深入以及技术的进步,构建高质量的图形泛基因组成为团队的重要目标。

“与参考基因组相比,图形泛基因组包含的遗传信息更全面,通过发掘结构变异,能够更好地解析植物表型和农艺性状的不同,为下一步育种奠定重要的研究基础。”黄琳凯教授介绍。

美洲狼尾草高质量基因组组装和泛基因组分析。四川农业大学供图

通过联合国内外多家单位,本次研究从全球8个地区收集的394份美洲狼尾草核心种质中选取10份代表性材料,利用Pacbio HiFi等技术进行基因组从头组装,获得了高质量的基因组组装序列,结合一个已报道的基因组构建了首个美洲狼尾草图形泛基因组,发掘到424085个结构变异。基于泛基因组图谱进行的全基因组关联分析,发现了143个重要农艺性状相关联的变异位点,并挖掘到与产量性状相关的候选基因446个。

“有了这些成果,我们就可以加速攻关牧草业各环节的核心技术,培育突破性牧草优良品种,助力提升优质安全食物的供给保障能力,避免‘人畜争粮’,为保卫国家粮食安全贡献草业人的力量。”黄琳凯教授如是说。

耐热基因助力应对全球变暖

据了解,当前,全球气候变暖已成为限制农作物产量的重要因素,严重威胁世界粮食安全。解析植物的耐热机制,从而改良植物耐热性,培育耐高温的农作物是目前最重要的育种目标之一。

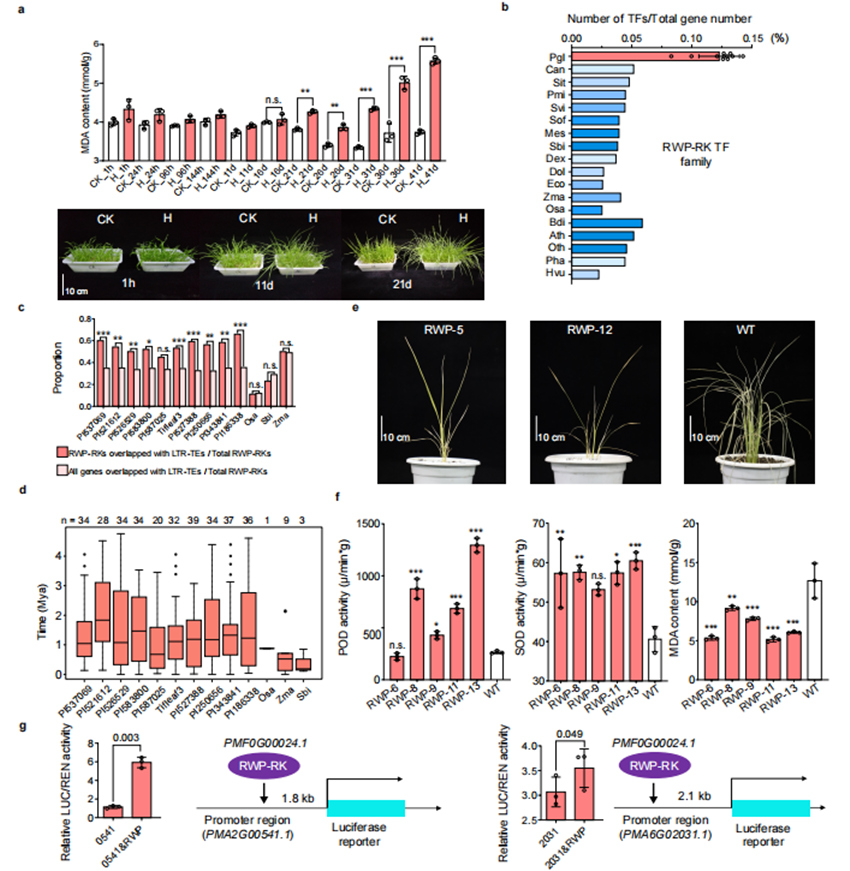

RWP-RK基因家族的扩张有助于美洲狼尾草耐热性的形成。四川农业大学供图

起源于非洲的美洲狼尾草,能够适应极端高温的气候,是研究植物耐热机制的优良材料。本次研究通过对水稻、玉米、高粱等多个物种进行比较基因组学分析,发现美洲狼尾草中扩张的RWP-RK转录因子家族和内质网相关基因协同参与耐热性调控,挖掘并验证到关键结构变异和调控候选基因3个,其中基因PMF0G00024.1(RWP-RK)在水稻中过表达也显著提高了耐热性,将为分子育种提供重要靶点。(王波、张喆)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量