在成都川博遇见眉山东坡

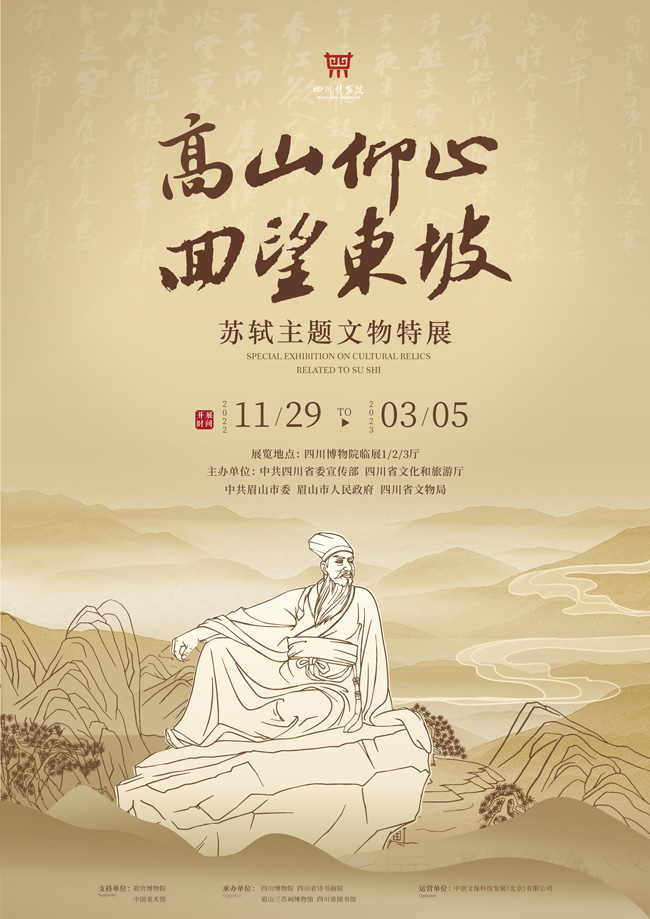

为传承弘扬好三苏文化、讲好东坡故事,由中共四川省委宣传部、省文化和旅游厅、省文物局、中共眉山市委、市政府共同主办的《高山仰止 回望东坡——苏轼主题展》将于11月29日在四川博物院盛大启幕。

展览海报。四川博物院供图

北宋大文豪苏轼,是四川眉山岷江岸走来的旷世奇才,是历史上著名的文学家、书法家、美食家、画家,历史治水名人,世称苏东坡、苏仙、坡仙。他是北宋中期文坛领袖,诗与黄庭坚并称“苏黄”;词与辛弃疾同为豪放派代表,并称“苏辛”;散文与欧阳修并称“欧苏”,“唐宋散文八大家”之一;书法与黄庭坚、米芾、蔡襄合称“宋四家”;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。欧阳修初见苏轼就评价“此人可谓善读书、善用书,他日文章必独步天下”,更发出“老夫当避路”的感叹。

中国美术馆藏《潇湘竹石图》。四川博物院供图

苏州博物馆藏仇英款后赤壁赋图卷(部分)。四川博物院供图

纵然已过千年,我们仍能在遗迹、课本、影视和文化景观中看到苏东坡。这是历史的沉淀,也是今人对他的怀念,还是东坡文化的另一种延续。位于眉山市东坡区纱縠行的三苏祠,是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人的故居,现在是人们研究传承东坡文化的重要基地和人文旅游胜地。

不仅眉山,苏轼青年时期与成都多有交集,对这里念念不忘。

眉山三苏祠博物馆。四川博物院供图

宋仁宗至和二年(1055年),19岁的苏轼第一次来到成都,被知州张方平视为奇才并“待以国士”,并向翰林学士欧阳修推荐。宋英宗治平年间,苏轼访游成都,寄住成都西郊清水河畔,座谈会友,举酒赋诗,为当地士子讲学。相传临走时,他在清水河捐建一座青石拱桥,后世将之取名为“苏坡桥”。此外,成都的大慈寺、郫筒镇、塔子山公园与苏轼也有千丝万缕的联系。塔子山公园出土的三苏残碑三通,就有苏轼的《中山松醪赋》。

如今,苏轼捐建的青石拱桥虽不复存在,但一座壮观的立交桥矗立在成都西三环,取名苏坡立交。他在大慈寺赏画题写的“精妙冠世”四个大字,现在也鎏金立壁在成都繁华步行街。成都的苏坡街道、苏坡公园、东坡大道、东坡体育公园,以及得名于苏轼诗词的琼楼路、玉宇路……无不表达着成都对苏轼的记忆。

苏轼对成都是喜爱和思念的。“忘却成都来十载,因君未免思量。”“乘槎归去,成都何在。”“成都画手开十眉,横云却月争新奇。”……成都入了他的诗词,也入了他的心,“成都,西南大都会也”则将他的成都情结表露无遗。更有人说《鹊桥仙·七夕和苏坚韵》就是苏轼在七夕写给成都的“情书”。

在浣花溪畔的四川博物院举办苏轼主题展,正应了苏轼在《河满子·湖州作寄益守冯当世》中“莫负花溪纵赏”的期盼,也是当代对苏轼七夕“情书”的回信,为人们在成都邂逅东坡开启新的方式。

张大千西园雅集图屏(部分)。 四川博物院供图

主题展包含了“苏轼主题文物特展”和“当代书画名家作品展”两个篇章。前者将陈列从全国各地臻选出来的苏轼主题文物,品类丰富,颇为珍贵,就连稀世罕见的苏东坡真迹《潇湘竹石图》(中国美术馆藏)、《阳羡帖》(旅顺博物馆藏)、《洞庭春色赋·中山松醪赋》(吉林省博物院藏)也将亮相该展。主题文物展将反映出家风对苏轼成长成才的影响,以及苏轼意气风发志四方、面对挫折一蓑烟雨任平生的豁达人生和伟大成就。后者则是当代名家以苏轼为主题创作的书画作品展,通过当代艺术寄托对苏轼的追思,传承弘扬东坡文化。

苏轼,一位德才兼备的思想家、实干家,“守其初心,始终不变”,将一路坎坷化为对自我生命的超越。虽已近千年,但关于他的功绩、趣事、成就,至今仍为世人津津乐道。

本活动支持单位为故宫博物院、中国美术馆,承办单位为四川博物院、四川省诗书画院、眉山三苏祠博物馆、四川省图书馆。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量