當以人工智能為代表的前沿技術遇上考古——

一場科技與文明的雙向奔赴(文化中國行·人文觀察)

|

“金陵圖數字藝術展”現場。 |

|

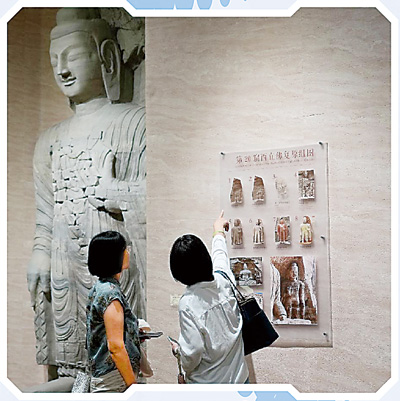

游客在3D打印的雲岡石窟第20窟西立佛復原像前游覽。 |

|

數字敦煌文化大使“伽瑤”。 |

|

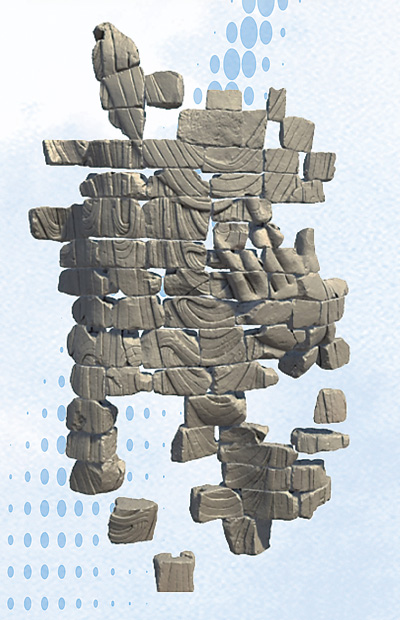

雲岡石窟第20窟西立佛造像殘塊拼對成功后的效果圖。 |

歷史星河奔涌不息,文明瑰寶熠熠生輝。

當人工智能(AI)遇見五千年中華文明,會碰撞出怎樣的火花?

為考古發掘賦予“智慧之眼”,為文物保護編織“感知之網”,讓文化遺產在數字時代煥發新生……科技自立自強已成為文物保護利用的時代之要。從考古發掘現場到文博科研基地,從文物修復實驗室到博物館展廳,人工智能創造著守護文明的全新范式,為文化傳承發展注入無限活力與想象。

探 源

人工智能正以強大的數據處理與模式識別能力,為考古這門探索過去的學科注入活力

“古蜀文明之源,長江上游文明之光。”四川成都,距今4500年至3900年的寶墩古城遺址,是我國長江上游地區迄今發現時代最早、面積最大的史前城址。

在寶墩遺址考古現場,考古人員發現,早在4000多年前,寶墩先民就已經有了審美意識,在陶器上裝飾繩紋、水波紋等各種紋樣﹔泥質陶與夾砂陶的碎片散落在土層中,靜靜訴說著古蜀文明的秘密。如今,看似普通的陶片,正成為人工智能技術與考古學深度融合的見証者。

“我們構建了寶墩文化時期的數字陶片集,AI在處理陶片分類中的復雜問題時展現出巨大潛力。”四川省文物考古研究院研究館員萬嬌說。她所在的跨學科團隊匯集了一線考古學者與人工智能專家,正進行著“四川陶片考古的AI探索與研究”項目,目前團隊已利用AI模型,成功判斷出寶墩文化時期破碎度較高、信息量較少的普通陶片的分期,將判斷分期的依據從標形器進一步拓展到零星出土的破碎陶片,為考古快速、簡便分期斷代提供了新的工具。

傳統考古學是一門面向“過去”的學科。一個人、一把手鏟、一個探方,或許曾是很多人對“考古”兩個字的想象。

從近年來的重大考古發掘項目和考古大事件中不難發現,“手鏟釋天書”不再是解碼文明的唯一途徑。人工智能的賦能開啟了考古學又一次“進化”,不僅催生出新的研究成果與應用場景,更提升了實踐效率和研究深度。

“面對考古發掘出土的大量器物,動植物和人骨等生物遺骸以及海量的文物保護和科技考古測試分析數據,人工智能正以其強大的數據處理與模式識別能力,為考古這門探索過去的學科注入活力。”南開大學歷史學院教授張國文指出。

電腦屏幕上,甲骨拓片圖像在AI模型輔助下逐漸拼合。這一場景,成為近年來人工智能技術輔助古文字研究的新探索。

甲骨綴合,即綜合各方面信息,將甲骨碎片拼接起來,使之變成完整或較完整的材料。首都師范大學甲骨文研究中心教授莫伯峰坦言,過去做綴合,都是由甲骨學家手工綴合,憑著個人經驗和腦力記憶,耗費大量時間和精力。目前,AI在甲骨綴合、甲骨文字識別、甲骨校重等領域,已經能夠提供很好的輔助。

從田野發掘到實驗室研究,AI與考古的深度融合如今更延伸到了人才培養的課堂之上——

“考古課上來了兩個教計算機的教授!”去年秋季學期起,復旦大學課表上出現一門面向研究生的新課:“AI考古”。課程人數上限15人,配備4個助教,不設專業背景限制。

復旦大學科技考古研究院副教授文少卿是這節課的“創始人”,他請來計算機學院教授,給學生們講授AI發展簡史、AI原理、圖像處理等6個課時的具體內容。

談及開設這門課的初衷,文少卿表示,AI考古是科技考古的下一個“主戰場”,希望能讓學生全方位感受AI考古的不同應用場景,更能在跨學科教育中拓展AI技術的應用思維。“AI技術在陶瓷碎片拼接中的應用”“人工智能在遙感考古遺址勘查中的應用”“基於深度學習的青銅器年代判定”……談到之前學生的期末成果,文少卿說,新時代的考古學,急需文理兼修的跨學科復合型人才。“AI技術是一種工具,我希望學生真正動手去嘗試它,用好它。”

文少卿將AI賦能考古稱為“從泥土深處走向數字未來”。“在遺址發掘、保護的過程中,科研人員可以對衛星和遙感數據通過AI進行分析,初步識別消逝的古遺址。再比如,科研人員可以通過AI技術實現考古遺址的數字孿生。AI解放了生產力,在考古學的整個鏈條中,很多場景都可以由AI介入,大大提升研究效率和精度。”

守 護

以AI技術為代表的前沿數字技術在文物保護修復研究中的應用場景越來越多

今年10月,“雲海相望——雲岡石窟藝術特展”在上海開展。沉浸式感受雲岡之美、欣賞千年石窟藝術,展廳中一尊原比例3D打印的雲岡石窟第20窟西立佛復原像引來觀眾陣陣驚嘆:“真的不敢相信,1500年前的佛像,竟然就站在自己眼前!”這背后,藏著一段跨越千年的文化遺產保護、修復的故事——

北魏年間,雲岡石窟依山開鑿,東西綿延1公裡,現存主洞窟45個、大小造像5.9萬余尊。作為雲岡開鑿最早的“曇曜五窟”之一的第20窟,其東西原各有一“脅侍佛”,但西立佛早在北魏時就已坍塌,且無任何形態記載,其原貌成了千年謎團。如今展出的西立佛是怎麼“重生”的?

“窟前遺址發掘中,我們發現了西立佛的很多殘塊,如果用傳統的復原方法將會非常費力。”雲岡研究院院長杭侃說。

帶著千年風霜的石塊,被安放在庫房中,靜靜等待“拼合”的契機。這一等,便是20余年。

“2014年,我們著手進行拼接,前期手工拼接,后來開始用三維激光掃描儀進行高精度掃描,並利用基於人工智能的造像聚類研究,讓100多塊造像殘塊在虛擬空間實現重組。”雲岡研究院數字化保護中心文博館員李麗紅介紹。

真正的挑戰,還在於對缺失的佛像頭部以及身上衣紋部分的虛擬修復。沒有任何史料參考,數字化團隊將目光投向了同期造像:曇曜五窟的其他佛像、犍陀羅與秣菟羅藝術風格的石刻,都成了AI學習的“樣本庫”。通過10余個不同算法訓練模型的修復,經專家論証后,最終生成了最為貼近的修復成果,已經“消逝”的第20窟西立佛“重生”了。

北魏石雕藝術與當代數字技術之間,一場跨越千年的時空共振,為石窟虛擬修復和流失海外石窟數字化復原積累了有益經驗。

千年蜀道蜿蜒,石窟星羅棋布。川渝地區是我國石窟寺分布最為密集的區域之一。就像一部部鐫刻於崖壁上的史書,散布於鄉野山嶺之間,凝結著古代工匠的超凡智慧。今年6月,一份《川渝石窟聯合保護倡議》發布,從多個方面推動川渝石窟寺保護利用。

“川渝地區石窟保護面臨的一大難題是高溫、潮濕、多雨等導致的淺表部劣化、滲水及生物病害等。”石窟寺文物保護工程技術集成與應用研究國家文物局重點科研基地副主任王捷說。

面對這些挑戰,王捷和她的團隊正致力於石窟淺表部岩體病害探查關鍵技術研究。她介紹:“我們採用的AI視頻監測機器人,能清晰識別一些肉眼看不到的岩體變化,24小時自動捕捉圖像並進行智能計算,工作人員可以從多方位、多角度掌握石窟文物上的病害情況。”未來,團隊還希望實現智能識別與預警功能,並基於數據分析提出修復建議。

在王捷看來,文物保護就是與時間賽跑。通過AI技術,可以實現通過圖像識別精准捕捉風化剝落、生物侵蝕等表面病害,並能實時實現對文物沉降、危岩體裂縫的毫米級動態追蹤。

環境監測、病害識別……如今,AI技術為文物開啟了“智能守護”。無論是高效分析環境數據、預警潛在風險,還是預測病害發展,科技正讓文物系統性保護更敏銳、更精准、更智能。

傳 承

讓中華文明以更活潑的形式走進生活,讓千年智慧以可感可觸的方式融入日常

“你來自哪裡?”“叫什麼名字?”在陝西歷史博物館“對話宇文邕——北周武帝孝陵科技考古成果展”,一台AI交互設備上,經科技復原面貌后的北周武帝宇文邕被“喚醒”,和孩子們進行著穿越千年的對話。

“這是團隊借助復原的北周武帝形象,聯合陝西歷史博物館利用AI大模型‘訓練’出來的數智人。開發過程中,我們建立了本地化數據庫,並導入大量史料供其學習,讓數智人能夠自然而然地呈現出宇文邕的語言風格與氣質。”文少卿說。

如今,人工智能與虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、數字孿生等前沿技術結合,正為歷史與當下搭建起無形之橋,讓千年文明在數字時空裡延續不息脈動。

“穿越到千年前的《金陵圖》畫卷中是什麼體驗?走進‘金陵圖數字藝術展’,觀眾戴上智能手環,便能化身宋代人物,與533位金陵城中人相遇。”第四十三屆聯合國教科文組織大會“博物館視角下的人工智能”專項會議上,德基藝術博物館館長艾琳分享了中國在運用數字科技激發文化遺產活力方面的創新實踐。

“人工智能等新技術的加入,將館藏轉化成為可感可及的文化體驗,公眾可以便捷地欣賞藝術、理解文化,更能深度感受文明發展的歷程。”艾琳說。

黨的二十屆四中全會提出,“植根博大精深的中華文明,順應信息技術發展潮流”﹔新修訂的文物保護法中寫明“推進文物資源數字化採集和展示利用”﹔中辦、國辦印發《關於推進實施國家文化數字化戰略的意見》提出,發展數字化文化消費新場景,大力發展線上線下一體化、在線在場相結合的數字化文化新體驗。

讓中華文明以更活潑新穎的形式走進生活,讓千年智慧以可感可觸的方式融入日常,科技的力量正深刻改變著人們的文化生活。敦煌的“伽瑤”、國家博物館的“艾雯雯”、演繹秦腔的“秦筱雅”……當古老文明變成可以對話的“數字生命”,當人們可以親身走入歷史,人與文明的距離更近了,中華優秀傳統文化也更具時代活力。

在數智時代叩問泱泱五千年,以AI為代表的前沿技術正以前所未有的方式賦能文物保護利用和文化遺產保護傳承。

敦煌研究院保護研究部副部長汪萬福建議,在國家層面規范文物數字化標准體系,探索形成標准的文物數字資源﹔北京大學考古文博學院黨委書記陳建立認為,培養科技考古復合型人才,使學生掌握地質探測、空間分析、成分分析等科技考古方法,兼具跨學科思維與創新能力……都是在文化保護傳承利用實踐中進一步釋放AI潛力的可實現路徑。

“考古學家的專業知識、批判性思維和實地經驗是AI無法替代的。以人機協同為標准實踐,手握工具並決定如何使用的,永遠應該是考古學家。”文少卿說。

《 人民日報 》( 2025年11月19日 14 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量