傳統紋樣,在生活中綻放(文化中國行·這些美 很中國)

|

|

根據榆林窟壁畫整理的紋樣。 |

|

|

黃清穗(左二)和團隊成員在討論紋樣。 |

|

|

本版圖片除署名外均為紋藏工作室提供 |

饕餮紋、雲雷紋、卷草紋、纏枝紋……紋樣不僅是裝飾,更是文化和情感的載體,承載著民族記憶。

“十五五”規劃建議提出,“激發全民族文化創新創造活力”。紋樣是古老的,也是年輕的。植根博大精深的中華文明,順應信息技術發展潮流,傳統紋樣正在日漸融入現代生活:國潮品牌服飾箱包、咖啡拉花、文創產品,都可以成為紋樣的載體。年輕人愛上紋樣的理由是什麼?紋樣的數字化之旅如何展開?紋樣之美、寓意之美,連接起傳統與現代,延續著傳承與創新。

——編 者

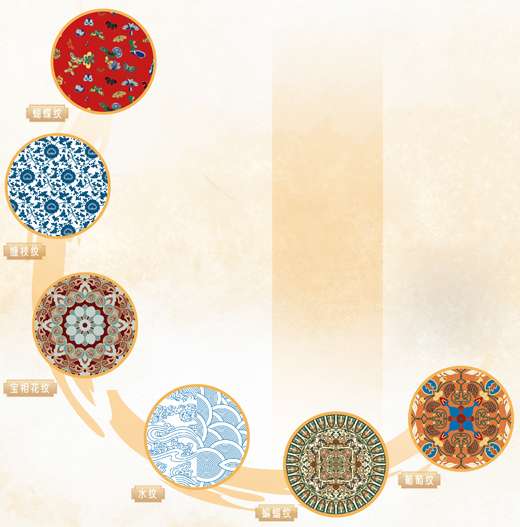

一條短視頻,各種紋樣依次“綻放”,播放量近100萬﹔一個數據庫,包含3萬多組紋樣,網友自發推薦﹔首飾上設計卷草紋、箱包上繡銅錢紋、咖啡拉花也是傳統紋樣……作為中華文化的重要標識,傳統紋樣正以多元、立體形式融入年輕人生活。

如何透過一款款紋樣,“觸摸”中式審美的獨特肌理?如何傳承傳統紋樣,並使其在新時代煥發新的生機?答案在孜孜以求的傳承中,在日用而常新的創造裡。

紋樣蘊藏文明密碼

“壯族文化認為青蛙有靈,可以喚雨。‘蛙紋’有祈願風調雨順、國泰民安之意,用於設計很有意思。”位於廣西南寧市的紋藏工作室裡,黃清穗正與團隊成員討論設計理念。

黃清穗是中國紋樣線上博物館“紋藏”的創始人,生於廣西都安瑤族自治縣,家鄉隨處可見的裝飾紋樣是他最早的美學啟蒙。此后,黃清穗在廣西藝術學院學習並任教。2013年,黃清穗發現,民間紋樣面臨消逝危機,現代設計教育也漸漸與傳統文化根源“疏遠”。於是他“追”著中國傳統紋樣,深入西南鄉村,記錄紡織品、工藝品、建筑中的紋樣,也梳理背后的文化歷史。

古老的紋樣,蘊藏著怎樣的文明密碼?

“紋樣見証了無數的變遷與交融。”黃清穗介紹,魏晉南北朝時期,佛教文化的東傳,讓蓮花紋在各種器物上出現﹔唐朝時,絲綢之路的繁榮,使得充滿異域風情的海獸葡萄紋跨越千山萬水而來﹔苗族百褶裙上的山河紋,老一輩說那是祖先的遷徙路線圖﹔彝族漆器上的火焰紋,寄寓彝族人民對火的喜愛……

“紋樣是有生命的,隻有講好背后的故事,才能更好地傳承傳播。”黃清穗說。

躍上“雲端”融入生活

一款款傳統紋樣從歷史中走來,又經過數字化躍上“雲端”,在創新應用中融入年輕人生活。

為了紋樣,黃清穗幾乎走遍了西南鄉村,起先隻想收集整理一個片區的紋樣,但慢慢地越做越多。

2018年,黃清穗受邀開發了關於“宮囍”文化的紋樣庫。同時,他發起了“紋藏——中國紋樣線上博物館”項目,帶著團隊與多家高校、公共文化機構合作,深度挖掘、整理、破譯紋樣,使用人工智能建立數字計算模型。

一個紋樣數據庫意味著什麼?打開紋藏數據庫,用戶可一鍵查詢300個專題的3萬余組紋樣,了解不同紋樣背后的歷史文化,還可以將紋樣拆解重組,進行再設計,應用於產品、環境設計等,讓傳統紋樣在現代設計中煥發新活力。

數據庫的明星紋樣當數寶相花紋,這一紋樣源自敦煌莫高窟壁畫。“敦煌壁畫歷經千年,許多紋樣已模糊不清,而寶相花結構繁復,線條層疊,我們借助放大設備,反復勾描、比對,一個局部往往耗費數日,隻為精准捕捉其精妙結構。”紋藏中國紋樣數據庫創始合伙人周彧彬說,“為還原紋樣最初的華彩,我們翻閱大量文獻,對著殘存的色彩痕跡、光譜數據和色卡,與專家反復推敲、試驗對比。這不是簡單的還原,而是對古人美學的追尋。”

愛上“直給”的紋樣美

卷草紋、幾何紋、銅錢紋……許多傳統紋樣不僅被年輕人認識,更成為一種生活美學。“中國人自己的老花”話題登上網絡平台熱搜,引發關注,越來越多人認識並愛上傳統紋樣。

“一個普通的帆布包,畫上敦煌紋樣就覺得很美、很有文化內涵。”在熱銷的紋樣產品評論區,有消費者表達喜愛﹔桃紋纏花、寶相花紋掐絲、龍紋剪紙……手工愛好者紛紛晒出將傳統紋樣和非遺技藝結合的作品﹔居家裝飾、服飾改造,不少年輕人巧用傳統紋樣,收獲美的體驗。

“紋樣的設計應用和當下人們的需求應該是深度融合的。”黃清穗說,團隊參與設計了南寧市民卡圖案,宣介廣西特色,“既可以作為情感的寄托,也融入廣西元素,具有紀念價值。”

結合年輕人觀看習慣,工作室將數據庫的靜態紋樣進行動畫呈現。在視頻平台發布的短視頻,“直給”的紋樣美引發不少年輕網友關注,有的視頻播放量接近百萬。“八角花,我在雲南刺繡裡見過!”有網友驚喜地認出了眼熟的紋樣。“這樣的紋樣極富美感!”“中國的構圖美學不輸世界上任何一個國家。”評論區裡,網友紛紛贊嘆紋樣之美,充溢文化自信。

現在,黃清穗已出版了《遇見一場紋樣的表演》《中國經典紋樣圖鑒》《中國紋樣之美》等10余部紋樣專著和畫冊。他說,讀者並非都是專業設計人士,“很多年輕人喜歡畫冊,是因為能直觀感受紋樣的形態之美。”

《 人民日報 》( 2025年11月18日 13 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量