《萬裡千尋》導演張偉民入圍第二屆金熊貓獎紀錄片單元“最佳導演獎”提名

人民網成都9月13日電 (趙祖樂)9月13日晚,金熊貓盛典將在成都舉行。在此前公布的第二屆金熊貓獎各單元提名名單中,《萬裡千尋》的導演張偉民入圍紀錄片單元“最佳導演獎”提名。

2023年,《萬裡千尋》在第47屆聖保羅國際電影節斬獲“最佳國際紀錄片獎”。2023年12月,張偉民攜《萬裡千尋》在香港故宮舉行亞洲首映禮,斬獲中國(廣州)國際紀錄片電影節中國故事優秀紀錄長片獎項。2024年,《萬裡千尋》完成法語版首映儀式,以及一系列國際電影節巡展。從巴西到中國香港,再到中國廣州,張偉民正帶著大千先生“回家”。

拍攝歷時12年 故居放映告慰大千

張偉民介紹,2023年,她在巴西聖保羅市郊的摩詰鎮,張大千生前所建中式園林居所“八德園”廢墟,叢林掩映湖心,夜晚的星辰與虫鳴啾啾,仿佛正講述從前的故事。幕天席地,張偉民支起屏幕,為張大千做一場特殊的《萬裡千尋》放映。她感慨萬分:“大千先生,我帶您回家。”

張偉民在“八德園”廢墟拍攝。張偉民供圖

人世間滄海桑田,“八德園”早已沉眠於水下,張偉民說,但是張大千一生的追求、理想和上下求索的精神不會沉沒,啟發后人繼續前行。正如他一生作為座右銘的兩方印章所示,“不負古人告后人” “直造古人不到處”。

《萬裡千尋》的拍攝歷時12年。12年間,張偉民輾轉北美、南美、歐洲、中國和日本尋覓和探究,為大家解開了張大千后半生之謎。

當時張偉民還是一個剛剛進入舊金山州立大學的年輕教授。一天,教學樓走廊,舊金山大學藝術馬克·強森教授攔住了她。“偉民,我有一件東西希望你能看看,也許你看了才知道該怎麼辦。”

舊金山州立大學保存的16毫米膠片。張偉民供圖

膠片截圖。張偉民供圖

薄薄的灰塵拂去,是一摞塵封已久的16毫米膠片,膠片呈現的畫面讓張偉民的眼睛從吃驚到濕潤:一個白胡子的老人,身著長衫漫步海邊,撫過鬆柏,隔著太平洋遙望東方……張大千!那是美國加州的卡梅爾海邊,如今1號公路上熱門的海邊旅游小鎮,張大千在北美最后的居住地。這些膠片是在1967年拍攝的張大千在加州的寶貴影像,幾十年過去了, 這些膠片靜靜地躺在這裡。作為舊金山州立大學電影學院唯一從中國大陸來的電影教授,從接到膠片的那一刻,張偉民就感受到這摞膠片的份量和一份被賦予的使命感。 “我從沒想過,這幾盒膠片從此竟然讓我開啟了一段長達12年的尋找。”

張偉民早年學習美術,而后在北京電影學院學習攝影,在美國留學主修電影,現在在舊金山州立大學電影系擔任終身教授。從美術到電影,從中國到美國,張偉民曾無數次說,仿佛大千先生一直在等她,等她解開大千先生海外之謎。

張偉民與張大千從此結下不解之緣。從2011年開始,張偉民開始遍訪張大千在世的親人、故交,尋訪、求証張大千足跡所至之處。從那一天開始《萬裡千尋》出發。只要尋到一些線索,她就籌劃出發,年復一年。

跨越時空 再現大千海外歲月

12年追尋,每一次的尋找都是一個長長的故事。

順著張大千冥冥之中的指引,張偉民尋找張大千的足跡不知不覺間已然遍布亞洲、歐洲、北美洲和南美洲的近20多個國家和地區。走的地方越多,發現的越多, 她對張大千的理解和感受就越深入。她採訪到跟隨張大千從中國漂泊到海外的子女、 家人、朋友、弟子、藝術家,以及和國際上研究張大千的著名學者100多位,拍攝了200多小時的寶貴素材。

2023年10月24日,巴西聖保羅市郊的摩詰鎮,在張大千生前所建中式園林居所“八德園”廢墟,張偉民為大千先生播放了紀錄片《萬裡千尋》。張偉民供圖

2015年1月,張偉民第一次到聖保羅摩佶鎮,這是張大千在巴西的居所,如今已經是一片一望無際的大湖。繞湖的山丘,湖邊溪中隱約的踏石,看著大千先生手繪的八德園景圖,張偉民第一次感悟到了張大千的桃花源,那是每一個中國文人心中的理想國。“八德園”酷似巴山蜀水的環境,殘影中的中式園林,更讓她深深感受到大千先生的鄉思。

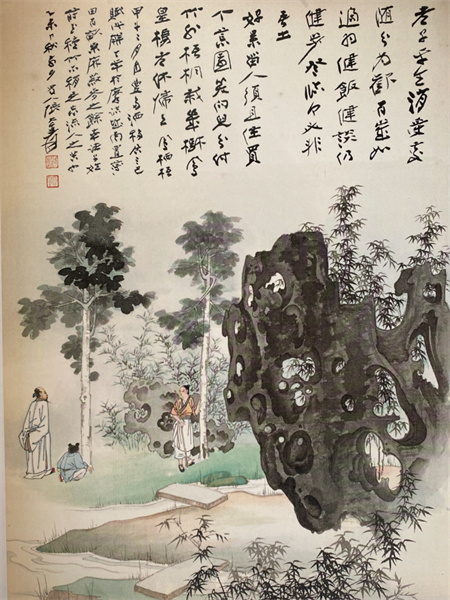

張大千先生造園之時所作“八德園造園圖”。張偉民供圖

12年追尋,也解開了不少珍貴的“秘密”。2019年1月,張偉民第一次來到巴西奧林達(Olinda),這個小鎮的美術館是一座18世紀監獄改建而成的。當她在地下室看到大千繪畫鼎盛時代的潑墨潑彩《瑞士雪山》時,震撼已經不足以形容張偉民的心情。這幅畫被放在玻璃框中,當地沒有技術可以把畫取出而不受損害。如何才能將這幅真跡拍攝讓它再現於世?兩個工人抬著這幅畫從屋裡到屋外,從幽暗的空間到斑駁的樹林,光影中,《瑞士雪山》仿佛與大千一同游弋在光陰之中。張偉民找了一塊黑布將自己和機器從頭到尾罩起來,隻露出鏡頭,於是紀錄片中令人嘆為觀止的《瑞士雪山》展現出來。

2022年5月,也是《瑞士雪山》,為了“復刻”大千先生蹤跡,瑞士群山環繞的高速公路,張偉民反復尋找、調整空間角度,甚至是舉著三腳架、踩著“高蹺”,才找到了一模一樣的角度。也許大千當年也是坐在汽車中驚魂一瞥,觸及內心,才有此佳作?

張偉民在德國科隆拍攝《萬裡尋千》。張偉民供圖

大千先生訪問歐洲時的見聞傳言最多。其中,坊間盛傳的國際藝術界轟動東西方的大事——張大千和畢加索的見面。很多人說起時仿佛是東方、中國的驕傲。事實上,從紐約大都會博物館同時期二人的作品拍賣價值上看,張大千的畫作在當時不輸畢加索。

在法國巴黎塞納奇博物館,張偉民找到了大千當年在巴黎掀起的“中國風”實証,主流雜志和媒體上,這個雪髯飄飄的中國畫家,總是氣宇軒昂、無比自信地走在塞納河邊,而他的巨幅《巨荷圖》吸引時尚之都巴黎,選為巴黎時裝秀的背景。

搜尋中,張偉民在法國的拍賣網站找到了寶貴的1961年《巴黎快報》(L' Express)的整版報道。報道是張大千1961年在巴黎《巨荷圖》展覽期間,和法國著名超現實藝術家安德烈馬鬆關於對東西方藝術創作和藝術哲學理念的歷史性對話。法國《巴黎快報》對這次藝術對話做了極為詳實深入的報道。在這次對談中,馬鬆欣賞中國畫水墨的輕盈、流動,氣韻生動,張大千贊賞油畫的色彩純粹和厚重。

這次對談之后,二位大師對對方的藝術手法都有借鑒。張大千60年代初期開始結合傳統中國破墨,嘗試潑彩,出現經典之作如《瑞士雪山》《愛痕湖》等。

在《萬裡千尋》中可以看到至今留存的影像,歐洲的轟動並未影響張大千雲淡風輕而從容自信,他身上鐫刻著中國文化知行合一、不卑不亢的精神傳承。張偉民的拍攝,實際上是重啟一次對張大千的研究,到現在她積累了200多小時的紀錄,有很多是藝術史上首次証實或者發現。

又如,為了解張大千為什麼在編撰《大風堂名跡》的時候滯留日本近一年、甚至合家搬到日本,張偉民經過多年尋找,找到1956年拍攝張大千在日本的這段經歷的寶貴的影片。她再現了張大千選擇日本精良的印刷品質,將他顛沛流離收藏的寶貴古畫編輯成冊的過程,這承載著他“不負古人告后人”的人生使命。

時空相隔與大千對話 “東西無界”又“和而不同”

張偉民的鏡頭細膩而又深刻,詩情畫意而又直指內心,事實詳盡,抽絲剝繭,讓今天的人們再次看到漂泊海外的張大千。張大千始終帶著自己不變的東方智慧和理想,從容不迫與世界交集,用自己和自己的藝術與世界交流,體現著藝術與文化的最高境界——“無象之象”。他的存在彌合著東西的不同,彌合著中國人無論何時何地的存在與價值——“東西無界”又“和而不同”。

張偉民與張大千弟子王旦旦在一起。張偉民供圖

今年的第二屆金熊貓獎評選中,張偉民成功入圍紀錄片單元“最佳導演獎”提名。她說,一個東方藝術家遠離故土通過藝術走向世界,傳達東方精神文明,尋找人類精神的歸屬。這個影片是一個電影人和畫家跨越時空的靈魂對話。

張偉民說:“很多人非常驚訝我用12年的時間穿梭於世界各地奔走拍攝尋找張大千。常有人問我,‘你哪來的資金做這部電影?’我的回答是,我沒有資金,因為我不受雇於任何人﹔我不求回報,所以我是自由的。張大千遠赴重洋,為了他的理想求索一生。天降大任於斯人,我願用我一生來做這件事,沒有‘期限’。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量