人形機器人

69天“光速”研發的背后 是核心零部件超90%的“成都造”

研發出一台人形機器人,需要多長時間?四川具身人形機器人科技有限公司給出的答案是:69天。這是成都企業的速度,更是成都機器人產業沖刺全國具身智能產業場景創新應用高地展示出的“成都速度”。

為什麼需要這麼快?為什麼可以如此快?當全球人形機器人從2024技術爆發元年跨入2025量產元年,科技競賽態勢之下,誰能率先攻克技術壁壘,誰能最快跑通應用場景,事關在這一未來產業中的能級與位次。從成都出發的具身科技怎麼做到的?現在正在做什麼?3月24日,記者前往企業一探究竟。

與時間賽跑

“成都造”人形機器人急速迭代

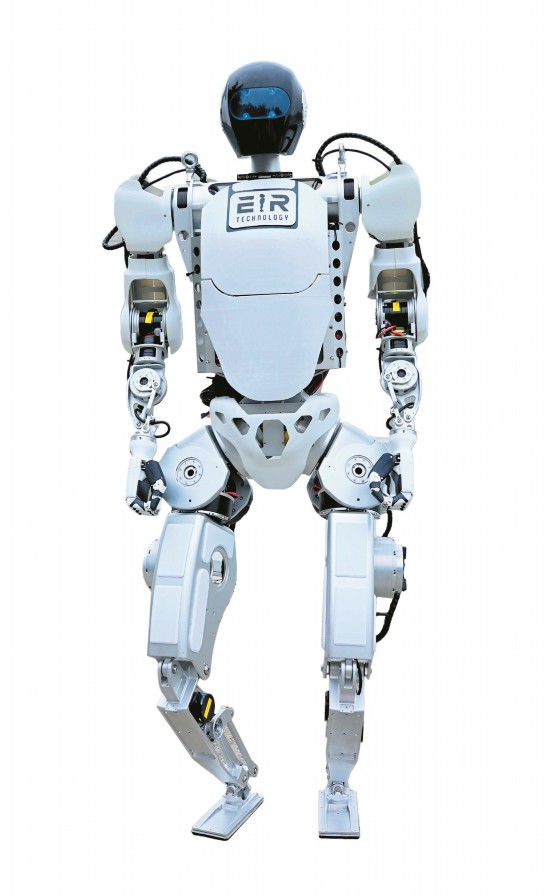

位於成都高新區的具身科技,有一片沒有遮擋的開放式研發區域。這裡更像一間實驗室:林林總總的零部件擺滿各處,2台“天行者1號”人形機器人原型機居中站立,部分面板已卸下,露出身體內部精密的機體構造。數台處於調試間隙的“靈瞳”四足機器狗乖巧地趴在地面,另一台體形更大的巡檢機器狗正四處“溜達”進行功能測試。

機械腿抬起落下,有力敲擊地面,像是擂起了“戰鼓”,給安靜的研發區平添了一分緊張的氛圍。時間已是正午,工位上還有不少研發人員值守在電腦前,忙著技術優化、技術驗証和問題針對性解決。辦公區最顯眼位置,一塊磁性黑板刻意用紅色字體標注出迭代人形機器人的發布倒計時。

此時,距離去年12月16日“天行者一號”的線上發布僅僅過去了4個多月。“天行者一號”的面世頗有些石破天驚,它是四川首台全尺寸、直立行走的商業化人形機器人,奪得全自主研發高魯棒性運動控制算法、高緊湊一體化關節等關鍵核心技術桂冠。此刻,迭代產品正向更艱深的技術領域發起挑戰。

時間,時間,還是時間。奔跑在人形機器人賽道上的具身科技,自知起步較晚,自成立之初便和時間較上了勁。“全員加班加點,供應商24小時協助,辦公室的燈一直亮到深夜。”具身科技宣傳部部長程卿苗回憶起初代誕生的那69天時,多次用到“主動”一詞。沒有現成的本體圖紙,主動自己畫﹔算法運行出現BUG,主動加班解決﹔適用場景討論遇到瓶頸,主動加“會”頭腦風暴……具身科技研發團隊個個像“拼命三郎”。

奮進過程中,企業的感受是,成都“硬核”的產業土壤、人才儲備和政策包容度,能夠碰撞出與北上廣杭等地區不同的火花,縮短“成都造”人形機器人從實驗室到人們生活的距離。

產業生態雨林

創新“成都造”人形機器人應用場景

實際上,這是參與人形機器人這場科技競賽的成都科創企業當下最為普遍的狀態。哪怕是已經手握“小腦”與“本體”兩大人形機器人核心技術優勢的具身科技也時刻謹記時不我待。

這個行業的技術迭代,以“天”為計算單位。從技術端來看,國內外企業加碼提速搶佔潮頭。國內宇樹科技、智元機器人持續發布新款人形機器人,華為、阿裡等科技巨頭加入具身智能研發。在海外,Figure、1X等公司推出新產品,競爭態勢明顯。

企業如此,城市亦然。國家層面,今年的政府工作報告首次提出“具身智能”,明確將其作為培育新質生產力的重要方向之一。地方層面,北京在今年3月宣布投資千億元培育具身智能產業,浙江、廣東等地出台相關政策,深圳、杭州發布產業發展計劃。

在程卿苗看來,成都在人形機器人產業的布局與謀劃不僅僅指明一個方向那麼簡單。具身科技的人形機器人“天行者一號”貢獻出一個數據:核心零部件本地化率超過90%,這從側面反映出城市在人形機器人產業鏈整合上的實效。產業有聚才有鏈,解決了企業產業配套,成都再將產業服務下沉,千方百計讓企業騰出手腳專注研發。

具體怎麼做?成都市人工智能機器人產業推進專班場景組負責人介紹,成都全面開放真實應用場景,“一月一主題”組織用戶與企業開展機器人產品供需對接,動態發布一批“機器人+”機會清單,“揭榜挂帥”突破一批關鍵核心技術,“加速迭代”一批高科技高質量產品,全力建設機器人“無處不在、無時不用”的產業生態雨林。

“幾乎每周都有供需對接會,我們的訴求一經提出都能得到快速回應。” 程卿苗介紹,現有專班專人聯系企業了解研發進展和需求,她形容為“全方位陪跑”。以人形機器人最為重要的場景落地為例,政府牽線搭橋,為成都機器人企業協調請來一批應用場景落地目標單位與企業。“天行者一號”之外,迭代人形機器人將深入工業、農業及服務業等企業,變現不少科幻電影裡出現過的未來場景。

企業與城市同成長。從具身科技爭分奪秒的“研發日程表”來看,企業正與川機集團聯合研發一體化關節,同時加快自研運控算法的升級,核心定位是“人形機器人本地主機廠”,形成“硬科技+強供應鏈”差異化競爭力。“以成都為核心實現川內資源深度耦合,借力本地智能制造產線快速完成機器人量產中試驗証。”這意味著,未來一大批“低成本高可靠”的人形機器人將帶著“成都造”的亮眼標簽,走向全國走向世界。

成都日報錦觀新聞記者 蔡宇 攝影 李冬

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量