芒針,創新傳承醫路繁花

四川省名中醫唐德厚正在為患者切脈問診。受訪者供圖

人們常說“醫不自醫”。然而,一年前的一次腦出血后,“唐氏芒針”第四代傳承人唐德厚,硬是憑借一身家傳,指導自己的學生治好了自己的病。立下大功的,是一根銀針,因針鋒銳利,形如麥芒,故名“芒針”。

見到唐德厚時,他正在為患者治療。隻見一根長約30公分、細如麥芒的銀針,通過嫻熟的提、拉、捻、轉等施針手法,短短十幾秒鐘就進入人體內穴位。一針下去,這位支氣管炎患者一下就止住了咳嗽。

這根銀針,就是“芒針”。2023年,“唐氏芒針”被列為四川省非物質文化遺產代表性項目之一。唐德厚亦把“唐氏芒針”注冊成了“唐德厚芒針”以圖發揚光大。

作為四川省第十二屆政協委員,唐德厚多次撰寫建議,為中醫藥文化、事業、產業發展鼓與呼。受訪者供圖

芒針之術,百年傳承

《內經》記載,伏羲嘗百草,制九針。芒針,就是九針中的長針。但《內經》中對長針厚薄和寬度無記載、無圖解,致使歷代模仿沿襲,卻又不盡相同。

“20世紀50年代初,芒針一度瀕臨失傳,幸虧國家發出‘西學中’的號召,成立中醫研究院,建立中醫學院,芒針之技得以傳承。”每次聊到中醫絕藝傳承,唐德厚都感嘆不已。

唐德厚祖籍資陽大腰,曾祖父唐興山是清末時期名噪內江資中的名醫。1925年,祖父唐相臣舉家遷至成都,在內姜街、北校場等地坐堂看診。新中國成立初期,父親唐古堯在衛生機構工作,1951年參與西南鐵路基地醫院(現為中鐵二局集團中心醫院)組建工作,系該院建院元老之一。1979年,青年唐德厚攜“唐氏芒針”之技進入該院骨外科行醫。

在百余年的家族傳承中,唐家四代人憑借高超的中醫醫術救死扶傷無數,特別是在針灸術、中醫外科、皮膚病防治和中醫婦科方面,享譽大西南。

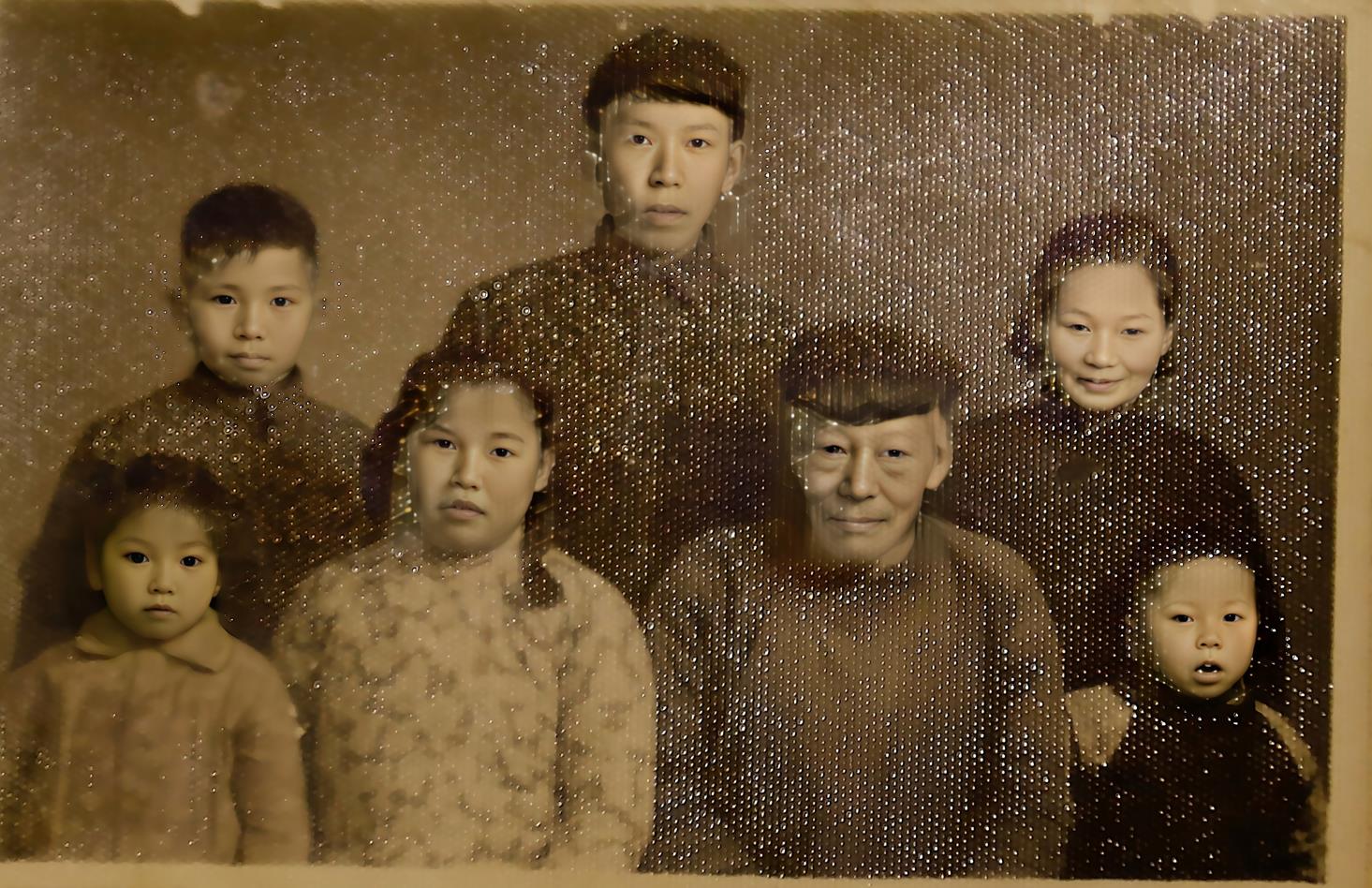

年幼的唐德厚(前右一)與祖父唐相臣(前右二)、父(后中)母(后右)、哥哥、姐姐、妹妹留影。受訪者供圖

羊骨練技,芒針進階

作為“唐氏芒針”第四代傳承人,也是唐氏家學唯一的傳人,唐德厚7歲便被父親強迫誦記湯頭、辨針識穴。在學習中醫的過程中,父親一再告誡唐德厚,學中醫要有刻苦鑽研的精神。

為了弄清楚脊柱骨骼關節的構造,唐德厚曾去羊肉湯店買回羊骨架,仔細觀察,在不同部位不斷揣摩、比畫如何接骨和下針的手法,這樣廢寢忘食地鑽研,一揣摩就是十天半個月。

祖傳手法療效確切,但理論體系尚不完善,這是藏在青年唐德厚內心的心結。

1979年,22歲的唐德厚進入中鐵二局中心醫院骨外科工作,但芒針治療依然不能在臨床展開。為了豐富理論、探索功效,年輕的唐德厚隻能在親朋好友和同事身上試針。結果發現,芒針取穴少,重樞紐,進針深,一針多能、一針多穴的獨特療法,效果出奇的好。一位面癱的朋友經唐德厚的芒針療法治療后,很快就糾正了“口歪眼斜”的問題。

1981年,唐德厚考進成都中醫學院(現為成都中醫藥大學),師從中醫名家鄒學熹。在傳統技藝中有“一徒不拜二師”的說法,拜師鄒學熹,他擔心家族長輩的反對,沒想到父親卻大力支持。父親認為一個醫者應不拘泥於家學,就該“學無止境,行以致遠”。

在鄒學熹先生的鼓勵和教導下,唐德厚將在師父那裡學到的中醫理論知識體系,與家傳的針灸臨床手法相結合,經過多年不斷鑽研和探索,終於在“唐氏芒針”的基礎上形成了具有微創特點的針灸療法——“唐德厚芒針”。

2018年11月,74歲的黃大爺頭頸不適且睡眠差,肢體無力伴言語不利,右手臂出現疼痛、發麻的現象,嚴重影響日常生活。經好友介紹,他便在家人的陪伴下專程從資陽趕到成都,到唐德厚處求醫。唐德厚仔細問診,結合MRI頸部平掃檢查與CT頭顱檢查報告,診斷其為腦梗塞(腔梗)。對此,唐德厚精心制定了以“芒針”治療為主、中藥治療為輔的治療方案。在治療一個療程后,黃大爺右手臂發麻、頭頸不適等症狀得以明顯減輕,並能正常下床行走。

唐德厚倡導“以指代針,以術代藥”的治療理念,首創“治療糖尿病手法”和“唐氏定點復位正骨手法”技法,通過推拿按摩直達病灶,讓血糖快速降下來﹔通過手法讓“筋出巢、骨錯縫”等筋骨問題定點復位。

近年來,“唐德厚芒針”已治愈眾多頸、肩、腰、腿痛患者,為治療骨傷及軟組織損傷總結了豐富的臨床經驗。唐德厚被患者贊譽為“聖手神針”,“唐氏芒針”療法蜚聲海內外。

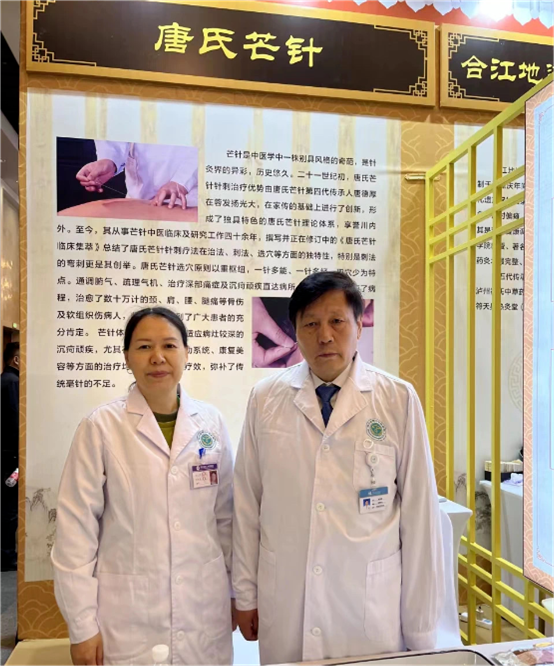

“唐氏芒針”第四代傳承人唐德厚與第五代傳承人在展覽展示現場。受訪者供圖

傳承芒針,一路前行

唐氏中醫家學頗多,推拿復位居二,芒針為最。芒針主要用於神經系統、運動系統、消化系統、呼吸系統、泌尿生殖系統、免疫系統疾病的治療。

作為唐氏家族的中醫絕學之一,早期,“唐氏芒針”是家族秘不外傳的傍身之技。由於唐家第四代后人大多志不在醫,唐德厚因此成為唐家唯一的繼承人。

“家傳絕技是族內幾代人智慧和心血的結晶,這些結晶是整個民族文化的瑰寶,單純家族傳承極易導致技藝失傳,更不利於發揚光大。” 唐德厚坦言,芒針的傳承與創新非打破陳規,廣納門徒不可。

1999年,唐德厚創辦唐氏推拿學校,教授推拿復位和芒針之術﹔2013年,為專門而系統地收徒教學,他又在文殊坊五岳宮街28號創辦成都青羊德厚中醫館,后遷址西馬棚街28號附6號﹔2019年,四川省第二中醫院四川省名中醫“非遺”唐氏芒針工作室挂牌成立﹔2023年8月,唐德厚發起創辦四川省中醫芒針協會,並擔任首任會長......從最早創辦推拿學校開始到今天的非遺芒針工作室,唐德厚已經培養了第五代傳人15名,預備傳承徒弟3人。最得意的弟子胡意鳳目前在幫他打理醫館,協助培訓工作,整理學術資料﹔弟子肖雪瓊已經建立了自己的團隊,開設診所傳承芒針﹔弟子董麟(Keith Dowling)在愛爾蘭開辦集體診所,傳承中醫藥文化和芒針技藝。

“選擇傳承人的關鍵是看對方是否有較高悟性、是否具備嚴謹的鑽研精神、是否具有攻堅克難的吃苦精神,現在還要關注高職稱、高學歷。”唐德厚目前的預備弟子中,職稱最高的是主任醫師,學歷最高的是醫學博士。

梳理“唐氏芒針”的傳承之路不難發現,今天的芒針不僅總結了經驗,完成了理論構建﹔還在臨床技法上已經擁有很多創新,才形成了現在的“唐德厚芒針”。在唐德厚守正創新的傳承路上,凝聚了社會各界的心血和期望:恩師鄒學熹的教授幫他完善了芒針理論建設,四川省第二中醫院為他建立“非遺”唐氏芒針工作室,成都市人力資源和社會保障局幫他成立了“成都市技能大師工作室”……

“我有一個畢生的心願:那就是把‘唐氏芒針’推廣出去,讓更多的人學會它,並用它解決更多人的病患。”唐德厚說。

中醫藥展覽展示大會上,唐德厚(左)向國家中醫藥管理局副局長黃璐琦(右)介紹“唐氏芒針”。受訪者供圖

非遺光芒,照耀醫路繁花

40多年的中醫從業經歷,唐德厚不僅幫助患者解除了痛苦,還讓患者開啟了新的人生。

成都簡陽的蔣才國因電焊工作造成雙目失明家庭陷入困頓,妻子不堪重負悄然離去,孩子老人無人照顧。蔣才國的人生瞬間墜落低谷,幾欲輕生。在簡陽殘聯的牽線搭橋下,蔣才國進入四川省唐氏推拿學校學習盲人按摩,學成之后在雙流開辦了盲人按摩院,如今已重組家庭開啟了新的人生。

西昌的蔣偉、廣安的李志強、北京的呂榮金等殘疾人在唐氏推拿學校學成之后,都有所成就。蔣偉在西昌先后創辦了西昌市蔣偉理療店、涼山陽光逐夢健康管理有限公司,經過踏實勤奮的苦干,不僅成為當地殘疾人創業的典范,還當選了西昌市盲協主席,積極帶動更多的殘疾人發家致富。李志強不僅在廣安區有自己的志強盲人按摩中心,也因突出的帶頭作用和為盲人按摩工作做出的成績被選為廣安市盲協主席。在北京市從事健康理療工作的呂榮金因畢業於四川省唐氏推拿學校而驕傲,在北京創下了“四川唐門”的理療門派,並獲得患者高度贊楊,贊譽其“醫術高超、醫德高尚”。

“像他們這樣從學校走出去,創業成功並帶動更多人生活富足的,比比皆是。特別是盲人按摩店散布大街小巷,很多盲人因為一技傍身擁有新的生活﹔經過工作室言傳身教帶出來的徒弟,也成了各大醫院、門診的核心中堅力量。”說起這些,唐德厚一臉自豪。

作為“唐氏芒針”傳承人,唐德厚在中醫藥臨床研究與治學上亦成果豐碩,《手法治療肱骨外上髁炎》《喘復康丸治療慢性支氣管哮喘》《“弘揚國粹”發展中華推拿特色療法》《肩周炎的診斷與治療淺見》《唐氏芒針在治療原發性三叉神經痛疾病中的優勢》等多次在國際、國內學術刊物上發表。

對於芒針絕學,作為中國中醫藥信息學會中醫傳承非遺高級技師,唐德厚正潛心《唐氏芒針臨床集萃》的編撰,這部凝聚世代家傳與40余年臨床創新經驗的醫學著述初稿已經完成,全書逾20萬字。

第十四屆全國政協副主席、九三學社中央常務副主席邵鴻(右)與九三學社優秀社員唐德厚(左)親切交流。受訪者供圖

四川名中醫、副主任醫師唐德厚經常走進基層開展惠民醫療服務。受訪者供圖

【採訪后記】

篳路藍縷 以啟山林

幾千年的文明與智慧沉澱了浩瀚的中醫藥學和中醫藥文化。近代以來,中醫藥領域很多智慧結晶已然遺失在歷史的長河中。新中國成立以后,國家發出“西學中”的號召,對中醫藥傳承與發展寄予了厚望。

九層之台,起於累土﹔篳路藍縷,以啟山林。正是有唐德厚這樣的中醫藥傳人,持之以恆、守正創新,那些即將遺落的傳統絕學才重煥新枝,那些精湛的非遺技藝才能惠澤今天的人民。

發揚傳統、吐故納新,中西結合、面向當代,是中醫藥學在新時代發展的整體態勢。四川省正在創建國家中醫藥綜合改革示范區,全面推進中醫藥事業、產業、文化“三位一體”高質量發展,我們希望四川更多的中醫絕學、非遺技藝得到更多關注、支持,採取醫共體+中醫藥、中醫藥+互聯網等多種新模式加以運用、得以傳承,助力中醫藥強省。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量