航空航天最具影響力大獎花落成都青羊

“國家高端航空裝備技術創新中心”建設項目入選第十六屆航空航天月桂獎“攜手合作獎”。這是目前航空航天領域最具影響力的行業大獎。

國家高端航空裝備技術創新中心是國防領域第一家、航空領域唯一一家國家技術創新中心,去年11月在成都青羊正式揭牌。

一個揭牌剛滿一年的創新中心怎麼拿到一個最具影響力大獎?

青羊航空新城推介現場。青羊區融媒體中心供圖

揭牌剛滿1年 航空國創中心獲“月桂”獎

11月12日下午,第十五屆中國國際航空航天博覽會四川航空航天· 青羊航空新城展廳的一場推介會上,國家高端航空裝備技術創新中心的資料已更新:該項目入選第十六屆航空航天月桂獎“攜手合作獎”。現場掌聲一片。

資料顯示,航空航天月桂獎是面向航空航天企業、軍隊和民航領域,對在我國航空航天事業上作出重大貢獻的企業和個人進行褒獎的重要獎項。自2005年設立以來,已成為航空航天領域最具影響力的行業大獎,獲獎者來自國內外航空航天企業、航空公司、空軍、海軍航空兵、陸軍航空兵、高校等,中國進入太空第一人楊利偉、“兩彈一星”功勛科學家孫家棟、兩院院士顧誦芬、艦載機飛行員戴明盟、英雄機長劉傳健等都是月桂獎的獲得者。

而位於青羊航空新城的國家高端航空裝備技術創新中心(以下簡稱“航空國創中心”)在2022年底獲批成立,2023年11月2日揭牌——剛滿一年。

航空國創中心產業園。青羊區融媒體中心供圖

“多元投入、央地協同” 自帶“攜手合作”基因

設計感十足的樓宇,彰顯這個現代化產業園區的活力﹔國創會議中心主體結構已全部完成,銀色的鋁板和透亮的玻璃幕牆在陽光下熠熠生輝……珠海航展前,航空國創中心產業園總投資58億元,是青羊構建“一城、一廊、四區、六基地、N園區”產業發展格局的核心園區。園區運營公司介紹,航空國創中心已正式入駐航空國創中心產業園A區,系“邊建設、邊創新、邊轉化”。

“攜手合作”是航空國創中心的出生基因,該中心由中國航空工業集團與四川省人民政府聯合申報,於2022年底獲批成立,是國防領域第一家、航空領域唯一一家國家技術創新中心。“國家技術創新中心集聚戰略科技力量,支撐關鍵核心技術攻關,是促進高水平科技成果轉化為新質生產力的重要科技創新平台。”航展現場,高端航空裝備技術創新中心(四川)有限公司方面介紹。

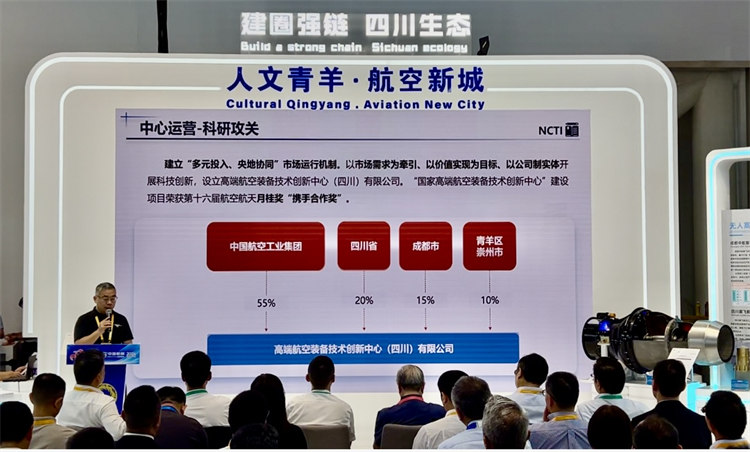

據悉,航空國創中心將由高端航空裝備技術創新中心(四川)有限公司進行市場化運營,該公司由中國航空工業集團、四川省、成都市以及青羊區、崇州市共同注資成立,“多元投入、央地協同”,共同探索航空創新鏈、產業鏈、供應鏈深度融合新模式。

青羊航空新城一隅。青羊區融媒體中心供圖

攜手攻關:征集科研需求514項,經費24.9億元

“建成航空關鍵技術重要策源地、產業高質量孵化器和國家戰略科技力量核心載體平台。”高端航空裝備技術創新中心(四川)有限公司相關負責人介紹,“夯實基礎技術、突破關鍵核心技術、探索前沿科學技術,從先進航空裝備邁向高端航空裝備。”

具體而言,航空國創中心擬通過設立科學基金、中心專項、科技成果轉化等項目,吸引集聚優勢團隊開展基礎研究和應用需求攻關,建立項目資源池,地方政府提供人才政策、天使/產業基金,共同加快成果轉化與產業化,“已面向航空工業集團6大創新平台及清華大學等8家共建高校征集514項科研需求,經費需求達24.9億元。”根據規劃,到2035年,中心將形成重大技術成果40項,吸引初始社會資本5億元,孵化國家級專心特新“小巨人”4家。

值得關注的是,青羊區提供了20萬平方米總部基地與7.6萬平方米中試基地——前者具備技術研發、產業孵化等功能,后者擬布局大型設備、創新工廠等。

產、城攜手 目標:航空營收遙遙領先

“目前國創中心已經啟動研發運行,正在加速釋放產業動能。”航空國創中心產業園運營公司相關工作人員表示。而依托國家高端航空裝備技術創新中心的入駐,園區以圍繞高端航空裝備及數字經濟兩大主導產業,聚焦低空經濟、航空電子系統、航空新材料、衛星互聯網、工業軟件、人工智能六大核心賽道,做強航空產業生態,努力建設成為四川乃至全國的航空領域創新需求與資源供給地、創新人才聚集地、創新生態示范區。

配套企業不斷匯聚,中國星網、中航國際深圳飛思、中石油京川大正等龍頭企業相繼入駐園區。在青羊區方面看來,航空國創中心產業園是重要抓手,它將打造服務國家戰略大后方的創新策源高地和世界級航空先進制造產業集群。

“攜手合作”不止於產業——園區布局了2.6萬平方米國創會議中心以及4.2萬平方米的酒店及服務式公寓,公園、學校、商業綜合體……青羊區希望打造“產城融合、職住平衡、生態宜居”公園城市樣板,吸引更多高端人才的同時,也可留得下來。

以航空國創中心引領的產、城互動,效應在釋放——作為成都最大的航空產業集群,青羊區已形成集飛機設計、大部件制造集成總裝於一體的較完整航空產業體系和航空科技創新策源地及科技人才集聚地﹔2024年青羊區《政府工作報告》中,提出“今年預計航空產業主營業務收入增長15%,總量和增速繼續在四川全省、成都全市保持遙遙領先”。(張靜、陳靜)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量