白天上班 晚上學藝

文化館裡的夜校吸引力何在?

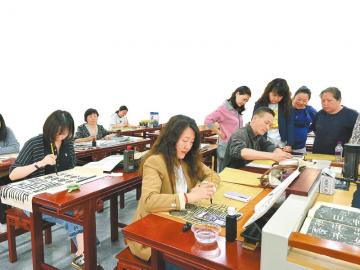

成都市文化館的夜校書法類課程受歡迎。本文圖片除署名外由成都市文化館提供

成都市文化館的夜校鋼琴課一角。

溫江區文化館“留位藝術夜校”的琵琶課受追捧。四川日報全媒體記者 鄭志浩 攝

成都市文化館的夜校爵士舞課人氣旺。

近日,第二個全國文化館服務宣傳周落下帷幕。其間,各地各級文化館也開展了形式多樣的展覽、培訓、演出等活動。其中,文化館夜校這一培訓形式,2023年底曾在社交媒體上掀起一波學習熱潮,成為眾多中青年的“充電”之選。在四川,成都市文化館總校去年冬季特色課程上線時,夜間課的400個名額幾乎被“秒”光。

時隔半年,文化館裡的夜校現狀如何?“夜校熱”是否還在繼續?記者近日走進成都多家文化館實地探訪。

探現狀

授課陣地擴大

傳統文化類課程受追捧

5月20日晚,在成都溫江區一處商圈的音樂培訓機構的教室內,座位旁整整齊齊擺放了12把琵琶,等待主人的到來。根據溫江區文化館“留位藝術夜校”的課表安排,開課時間是晚間七點半,不過熱情的學員在七點鐘左右已經把位置坐滿,讓音樂教師俞維得以提前開課。

戴好專用指甲片,調准弦音,擺正樂譜,奏響琵琶,學員們沉浸在樂音世界中,不聞外面商圈的熱鬧。俞維在室內側耳傾聽,不時用手勢指揮節奏、曲調。一曲過后,滿意的笑容從臉上綻開,他對學員許諾:“結課后,我想要選一批咱們當中彈得好的,帶你們去區文化館裡現場表演,喊上你們的親友團一起來聽!”

這一處培訓場地,距離溫江區文化館約4公裡,是該館新設立的7個“共享課堂”之一。“我們今年的夜校課程排下來,總量肯定會超過去年。但館裡本身場地小,環境偏舊,可大家的報名熱情又很高。為了給學員們更好的體驗,館裡聯合了溫江藝術培訓市場的老牌機構開展免費公益培訓。”溫江區文化館館長賴羽介紹,合作的形式主要是資源置換,藝術培訓機構負責場地、教學,文化館則為各家藝術培訓機構的成果提供展示平台。

下班后,成都市民周月要乘坐1個多小時的公交,專程來這裡學習琵琶。“本身比較喜歡傳統文化,搶上了這門課程,琵琶也是一直心心念的樂器,有機會免費學習,肯定要珍惜。”

周月搶課的地方,就是匯總了成都市、縣兩級文化館培訓課程的“文化天府”APP。目前的課程報名界面顯示,琵琶演奏、古典舞、戲曲鑒賞、山水畫等傳統文化類課程大多報名滿員。

說感受

下班后上課去

年輕人愛上文化夜生活

木色的牆面、雅致的綠植,還有專業的燈光音響,走進成都市文化館210教室,劉姝琪正在為十幾位來自成都各地的學員講授《京劇藝術鑒賞與實踐》。

《京劇藝術鑒賞與實踐》是新增設的特色主題課,吸引來的大多是熱愛傳統文化的年輕人。課程以對四大行當、四功五法及發聲位置的認識為主,加上聲腔板式的唱腔學習,帶領學員快速上手京劇唱腔。

“旦角的唱腔,最重要的是音色明亮。”在講解發聲技巧的同時,劉姝琪用手指依次指出腹部、胸腔、頭腔的不同位置。學員們站起身,整齊地深吸一口氣,同步按照劉姝琪的手勢吐出氣息,如此循環往復,逐步領略旦角的聲音世界。一個小時的課堂不知不覺過去。

“下次有機會我們一起排一出戲”“今天的進步真快”……在課后15分鐘的交流環節,學員們打開話匣子,顧不上先擦額頭的汗水,便互相交流剛剛學到的發聲技巧,他們仍沉浸在扮演旦角的美妙體驗中。

這些下班后來到館裡上課的年輕人,在夜校仍然勁頭十足。“有的學員今年才接觸到文化館夜校,從零基礎起步了解京劇藝術,到現在已經可以跟上同學的進度。從入門階段的課程表現來看,大家對京劇藝術的興趣非常濃厚,積極回答問題,課程的氛圍很好。”劉姝琪表示。

四川省文化館藝術空間開設的課程裡,年輕人對傳統文化的熱情同樣得到展現。四川省文化館藝術空間執行副主任羅群芳介紹,茶藝體驗、裝裱藝術、唐卡體驗、非遺體驗等課程一經推出便走俏。“一般當天就能報滿,而且報名的大部分是年輕人,年齡多在20歲至30歲之間。”

談建議

聯合社會力量

嘗試互動式、沉浸式授課新形式

成都市文化館專職油畫家錢煜帶過多個夜校培訓班,對目前夜校的紅火有直觀的感受,“大家對精神生活的需求變得更加旺盛。課程滿員已經是很常見的現象了。”在和學員交流報名想法時,他還了解到,“年輕人往往不滿足於入門的免費課程,也青睞低收費的進階式課程。”

白天上班、晚上上課﹔平時上班、周末上課。在中國文化館協會副理事長戴珩看來,文化館的“夜校熱”能夠不斷檔,首先在於各地的文化館推出“延時”“錯時”服務恰逢其時,並且課程也更加多元,適配了群眾尤其是青年群體豐富精神生活的需求。“在學完課程以后,人們也能在一天的忙碌之后放鬆身心,情緒也得到相應改善。”

“文化館的夜校要持續紅火下去,需要把陣地建得更扎實,吸引更多社會力量參與進來。”戴珩建議,面對群眾旺盛的需求,文化館在自有陣地和人員有限的情況下,可以篩選民間的文藝達人納入師資庫中,並且利用各地近年來新建的大大小小的各類新型公共文化空間開展夜校服務,擴大夜校的覆蓋面。

四川省社科院社會學所青少年發展研究中心副主任、副研究員張雪梅認為,夜校不僅是一種學習形式,滿足了年輕人對新知識、新技能獲取的需求,同時也是逐漸得到年輕人關注的一種社交方式。“不需要刻意維護,就能獲得一群志同道合的有著共同興趣的朋友,這類場景對當下快節奏生活的年輕人來說相當難得。”

在面向年輕人的課程形式上,張雪梅建議文化館可以多嘗試互動式、沉浸式授課新形式,變單向的內容輸出為趣味的互動。“同時要注重課程體驗反饋、課后質量監測,適時調整和豐富課程種類。”

成都市文化館相關負責人介紹,結合已有的夜校課程運營經驗,成都市文化館也在進行課程配置的優化。今年下半年,成都市文化館會開展面向青年市民群體的每月特色主題班,新設架子鼓、插花藝術、搖擺舞、瑜伽、衍紙藝術等當下流行的項目,讓課程類型更加多樣化,時間和內容也會向年輕人傾斜,開展工作日晚間延時服務,並適當增加周末培訓班的數量。

記者手記

從“進修”到“體驗”

夜校熱背后的“詩與遠方”

夜校,一個帶有歷史感的學習場景,正在持續上新,走入線上社交媒體和線下社交空間的“C位”。以全民藝術普及為主職主業的四川各級各地文化館,也端出了豐盛的夜校課程大餐。學員也以定鬧鐘“搶課”、拼手速“報滿”等實際行動響應“夜校熱”。

不同類型的“夜校熱”貫穿了百年的歷史長河。上世紀二三十年代,革命者用夜校在掃盲的同時,播撒革命思想的種子。上世紀五十年代,我國開辦農民夜校,教農民識字、算數。上世紀八十年代,城市青年、進城務工人員通過上夜校學習技能,攻讀專科、本科學歷,提升自身的職業競爭力。

回到當下,夜校再度“翻紅”,供需兩端的時代條件與學習心態有了明顯的不同,也是人們對精神生活質量要求水漲船高的體現。以往文化館進行藝術培訓,基本上開設的都是傳統課程,比如音樂、舞蹈、戲劇、曲藝等。如今,時尚品鑒、生活美學、非遺傳承有關的課程成為文化館工作者口中的“新三樣”。課程的前期調研、師資配備、內容更新、授課方法上,都要“摳腦殼”。不少文化館的負責人在受訪過程中都用“卷”這個字來形容設計新課的過程。在成都市文化館今年下半年的排課表中,記者看到課程分為運動類、舞蹈類、聲樂類、美術類、器樂類、智能類、書法類、非遺類、手工類、語言類等10個藝術門類,分類之細致可見一斑。

在需求端,從學員出發點和學習的氛圍中可以明顯感受到,上夜校和學歷提升等功利性指標綁定也不再那麼密切。人們懷有的目的從“進修”向“體驗”轉變,折射出終身學習觀念正在深入人心。學員把夜校作為一種生活方式和社交方式。尤其是對年輕人來說,在工作之余上夜校的過程,也被視為舒緩快節奏生活的一劑“良藥”。除了收獲新的技能點,在輕鬆的氛圍中拓展朋友圈,收獲了心靈上的慰藉。

夜校風吹拂,學藝潮涌動。群眾對精神生活的追求更勝往昔,我們也樂見“夜校熱”的不斷檔和夜校課程的持續上新,以雙向的奔赴激發夜校服務上更多創新之舉,讓更多的群眾就近接觸生活美學,豐富精神世界。

□四川日報全媒體記者 鄭志浩 羅海韻

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量